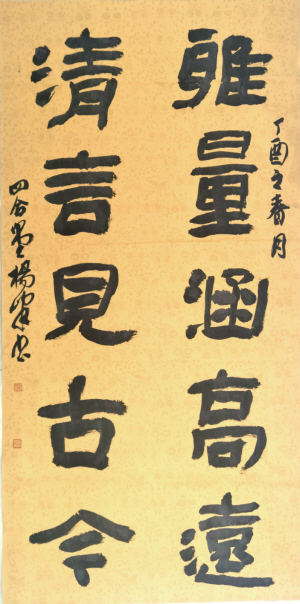

質樸雄渾 方勁剛健

——記河南書法家楊峰的隸書藝術

|

||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

□ 張春華

楊 峰 1982年出生,自幼受家庭影響接觸書畫,美術專業畢業。現為中國書法家協會會員、信陽市青聯委員、河南省美術學科骨干教師、信陽市教育局學術技術帶頭人、光山縣書法家協會副主席。作品多次參加全國、省、市展覽并獲獎。

地處中原的河南書壇,近年來涌現出了一大批優秀的中青年書法家,其中不乏一些專攻隸書者,他們以各自獨特的書藝風貌,在全國書壇頻頻入展、獲獎,深受關注,楊峰便是他們中的一位。

作為80后,楊峰自幼受家庭熏陶,受過美術院校專業而系統的教育,在書法方面先后得到過王三友、劉文華、張繼、吳行、張青山、耿自禮等人的指點。名家們的藝術修養和人格魅力感染著楊峰,使他逐漸養成了嚴謹的學風。尤其是當上世紀90年代書壇新潮涌動,浮躁、急功近利的心理驅使一些人迷失方向,出現了淺薄、流于形式的創作趨向時,楊峰卻以睿智的眼光洞悉書壇,堅持根植傳統的藝術追求,以執著和勤奮實現著他書法創作的不斷遞進和升華。

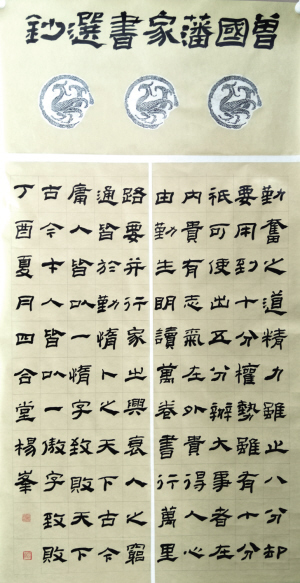

從楊峰的近作中可以感覺到,他的書法有著堅實的創作根基,其書法以漢碑為基礎,從簡帛書、清人隸書、篆書中吸收營養為己所用,并力求博采眾長,兼收并蓄。

楊峰初習唐楷,繼學米芾和二王的行書。但隨著年齡的增長,他不再滿足這些,于是為適應個性,他又對隸書進行了研習。尤其是對《石門頌》《西狹頌》,楊峰曾整整臨過十年,照他所說:當時一天寫四五個小時的字,實為常事。顯然,這種反復的臨摹對其較為透徹的消化起到了極為重要的作用,還使他在整體布局和單字造型方面有了長足的進步。

我曾讀到過楊峰關于習書的一些論述,其中他這樣寫道:“對于初學者,書法必須從傳統經典中而來,這就需要對書法傳統經典有所了解和研究。在創作前,對原碑帖進行大量的臨摹,做到心中有物、創作有源,顯得尤為重要。因為離開了傳統碑帖,創作都是無根之本、無源之水,經不起品讀。”

了解書法知識的人都知道,書法并非簡簡單單的歷史,也非歷史長河中遺留下來的所有碑帖,只有那些能夠代表當時人們所追求的文化精神和文化品位,能夠反映書寫者所追求的文化精神的碑帖才能稱之為書法傳統。

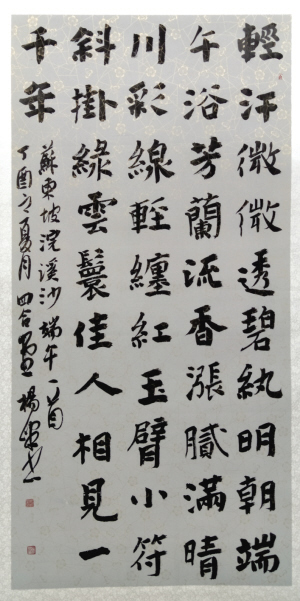

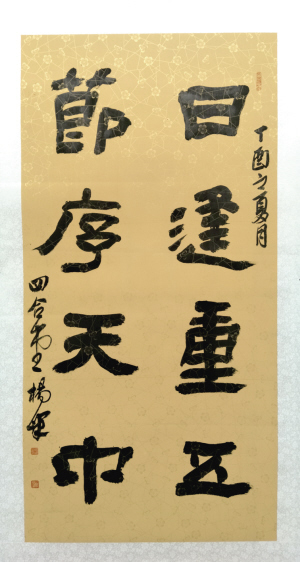

也許是因為出身美術,由美術走到書法之緣故,楊峰的隸書不像有些書法家那樣任意夸張和變形,而是寫得有板有眼,創作風格更是呈現出質樸雄渾、方勁剛健的特點。創作中他尤為注重作品整體效果的和諧大氣,不斷錘煉隸書線條的質感,訓練結構筆畫的精妙。

作為書法教師,楊峰求真至善,為人十分低調,面對書法藝術豐富的文化內涵,他始終懷有一份敬畏之心。在他看來,對經典碑帖必須做到反復揣摩,仔細臨習,領會其精神,悟出其精髓,方能在書法藝術上有所收獲。他深諳,中國書法藝術博大精深,只有對經典碑帖感悟的越深,創作的作品才能表現出豐富的藝術語言。

生活中楊峰以書法為樂事,在他看來,感悟經典,只有通過深度挖掘經典才可獲得,而這個過程其實也是享受書法藝術的過程,雖苦也樂。他常謙虛地說,書法家這個稱號對他而言還是有些大了,充其量自己只能算是一位書法愛好者,習書20多年,雖有一些成績,但距離自身的追求還遠。作為一名青年人,楊峰表示:要多向前輩書家學習,提高自身文化修養、道德修養以及專業水平。

對于書法學習如何走上正確的發展之路,楊峰有作為書法教育工作者獨到的見解。他建議學習書法的人在傳統之上進行創作,首先可以集字創作,找出原碑帖中有的字直接挪用,沒有的字,進行偏旁或筆畫的拼接,作品中的單字為了整體的布白可以改變原碑帖的字形、字勢,做到整幅作品的統一和諧,在此之上加入更多的藝術元素,如用筆的多樣,結字和字勢的變化,空間布白的統一,墨法上的豐富等,力爭通過多種藝術元素的合理結合,達到作品的最佳效果。

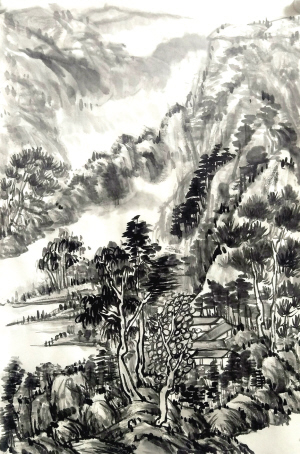

楊峰不僅擅長書法,還能繪畫、篆刻。他的繪畫和書法一樣,師古但不泥古,既有古韻,又有自我風格。他的山水畫,筆墨生拙、韻味醇厚;他的工筆花鳥畫,布勢嚴謹、筆法工秀。畫中那些優美的線條無不彰顯出他深厚的書法功底,畫幅中所透出的寧靜與雍容,也正契合了他的隸書作品的追求,也是躁動年代里不可多得的一種心境。我想,這里面或許蘊含著楊峰的一種人文境界的修煉與追求。

書法講究繼承傳統,講究包涵思維精神,講究于廣涉博取之上雕塑出自我風格,要有民族特色、時代特征和個人特點。我們欣喜地看到,楊峰的作品透露了他未來藝術之路寬廣的可能性。我相信,隨著其自身藝術的積累,楊峰的書畫藝術必定會更上一層樓。

責任編輯:小君