動心忍性 不改初心

——河南書法家魏重陽其人其藝

|

||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

||

|

□ 張春華

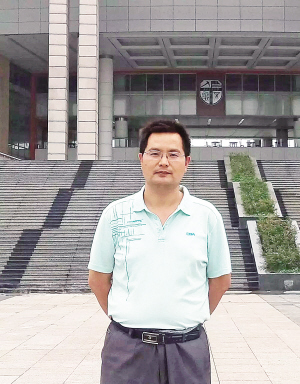

魏重陽 中國書法家協會會員、河南焦作市書法家協會理事、河南省沁陽市書法家協會主席、神農山書畫院副院長、安徽杏花村書畫院特聘書法家。作品多次獲獎、入展于中國書法家協會舉辦的比賽與展出,如全國第四屆青年書法篆刻展、全國首屆冊頁書法作品展、全國第二屆冊頁展、全國第三屆行草展、“瘞鶴銘獎”全國書法作品展等。

河南書法家魏重陽是一位將人生與書法合二為一的執著者。他兼收并蓄,心手雙暢,以自己的筆墨技巧和風格連續入選一系列全國性大展。

誠如傅德鋒先生所說:“魏重陽在學習王鐸、米芾書法的過程中,一直處在一種思考狀態,即自己最終想獲取的到底是什么,自己的審美理想如何才能真正通過酣暢淋漓的筆墨表達出來,何況一個人的審美是經常處于發展變化之中的,不同的人生階段有不同的認識和追求,從他寫的學書心得即可看出他的這種認識與轉變過程。”通過此評論以及藝友的介紹,我看到、感覺到了魏重陽學書之路的沉穩和探索的卓越成效。

不同于大多數書家,魏重陽的書法問道不僅時間較遲,而且過程艱辛。魏重陽出生于河南省焦作市的一個普通農民家庭,上學時候原本學習繪畫的他,卻在同學們的觸動下喜歡上了書法。那時,是一心想寫一手漂亮毛筆字的心愿,讓他踏上了從愛好者成長為書法家的藝術之旅。

由于種種原因,魏重陽直到20歲那年,才在書法大潮的風起云涌中,真正走上書法藝術的探索之路,并在較短的時間里屢屢入選、獲獎。究其原因,雖然魏重陽沒有像有些年輕人那樣,接受正規學院派的書法藝術教育,但是在自學中的摸爬滾打,成就了他學習中的一種堅強動力,使他能夠義無反顧地在這片園地中苦苦堅守。在學習中,魏重陽始終以一個謙恭的藝術追求者的態度,格外珍惜、利用每一次培訓交流的機會,認真對待、一絲不茍。

憑借對書法的摯愛和對藝術的不懈追求,在書法之路上,魏重陽殫精竭慮。他主張學習把握一種書體的同時,要對其他書體進行有目的的嘗試,因為多種書體的學習會提高自己書法的豐富性,賦予書法作品更多內涵,同時在創作時,用不同風格、各種形式去做更多的嘗試,有利于作品的個性化、新穎化。

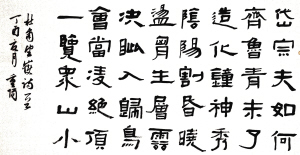

基于這樣的認識,魏重陽早期認真學習經典,由唐代顏魯公楷書入,又涉及歐、柳諸家。后來他又悉心研究其他字體,不斷從古人書法中汲取養分,對草、隸、行、篆諸體皆能很好地駕馭,并都體現出了較為扎實的功力。

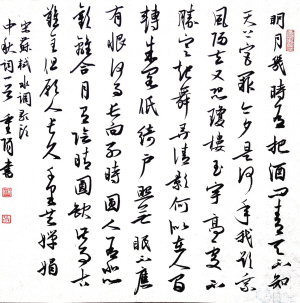

值得一提的是,魏重陽的行草書,脫胎于王鐸的路數,為了體會其用筆與結體之妙,他單臨習《草書杜詩》就不下百遍之多,這期間他沉浸于王鐸書法那種大氣磅礴,一瀉千里之氣勢中,久久不能自拔。后來轉學米芾時,他又于《苕溪詩帖》浸淫日久。不僅如此,無數個夜闌燈下,魏重陽還一遍遍地臨寫、體悟米芾的書札,以此對米芾書法特殊的用筆結體和神情姿態有了較好的認識和把握。

魏重陽表示,對于經典只有取法魏晉,深入研究二王經典法帖,體會晉代行草筆法,才能窺見書法的古法之妙。因此近年來,魏重陽又把主要精力放在了對王羲之《十七帖》、“二王”手札以及孫過庭《書譜》的心摩手追上,他利用一切閑暇時間,去臨習,去體悟,以求融匯與深化。

生活造就藝術,藝術源于生活。魏重陽聰穎,為人謙和,他癡迷讀書,歷史、文學、藝術均有涉獵。多年來,他堅持每天晨起或晚上學習一段時間的書法,聽聽音樂、養養花,再用書法記錄自己的生活過程以及心路歷程,將書法融于生活,使自己的生活時時充滿情趣。

一個有追求的書法家,其奮斗是無止境的。學習中,魏重陽注重通過欣賞古今書法名家的經典和優秀作品來逐步提高自己的審美能力。此外,他還通過學習傳統書論以及當代書法理論,名家的創作感悟等,不斷提高自己的書法理論、認識水平,讓自己的創作有方向性。

業精于勤荒于嬉,魏重陽對書法的癡迷和對古代法帖的摹習所下的巨大功夫,更是常人難以想象的。有時候一個微小的用筆動作,往往得經過幾十遍甚至幾百遍的重復訓練,這也是他在書法上取得重要成績的基礎所在,古人所謂“廢紙三千”“池水盡墨”,就是他學習書法的寫照。

在魏重陽看來,學習書法一定要保證時間,沒有時間的保證,就像空中樓閣沒有根基。寫好書法,更需要通過大量有目的、有計劃的反復練習,從視覺到大自然,從手指到手臂都形成一種很自然的條件反射,才能清楚地掌握用筆的豐富性,做到運用自如,這乃是百遍千遍的磨煉結果。

學習20多年來,魏重陽幾經易帖,上下求索,時而激情四射,時而冷靜思考,不斷面臨困惑,又不斷能解除困惑,不斷肯定自我,又不斷否定自我。雖然他是自學成材的書法家,但在其從藝的道路上或多或少得到過周俊杰、胡抗美、米鬧、趙振乾 、韋斯琴、胡秋萍、張繼等人指點,名家們的學識、境界與情懷,進一步拓寬了魏重陽的藝術視野,使他逐漸修正了自己作品創作中的不足之處。

“經常去欣賞一些歷代優秀的碑刻、書法大師的原作真跡,可以鼓動自己學書的欲望和創作沖動。”這是魏重陽多年來從書的經驗。在藝術心語中,他曾說,在觀看原作的同時,會領悟到看字帖所不能收到的效果,會有身臨其境的震撼。

孔子曰,“言之無文,行之不遠”,對于書家來說,提高自己的藝術修養,是畢生的追求。在此方面魏重陽既通過認真研讀古今文化典籍來提高自己對文化的認識,提高自己的文學修養,又在學習太極、中醫等知識中去感悟更多的傳統文化,從而達到互為補益的目的。

我最喜歡魏重陽的行草書,他的行草書雖以“二王”為基調,但參以諸家之法、之意、之趣,形成了簡率、天真、骨力洞達之藝術風貌。尤其在用筆上,他靈活而不乏含蓄,結體多變而基調統一;在墨色上呈現出變化自然的特點;在章法彰顯出空靈古淡。更值得尋味的是,魏重陽時而以古雅靈動的小楷點綴其間,使之既豐富了空間的變化,又加大了信息的含量。

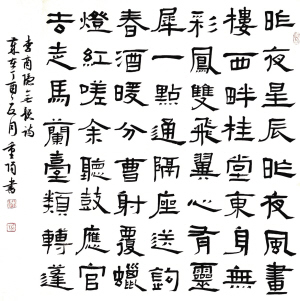

魏重陽的隸書也頗有功底,既有“禮器碑”的工穩雍容,又有“張遷碑”的方整古拙,還有“石門頌”的俊逸勁健,行筆遲而不輕飄,結字規整,意態平和。

我相信魏重陽于書法藝術還具有相當的潛力,因為他不僅具備了對書法的執著和悟性,具備了他對傳統書法與社會及諸藝內在的聯系與理解,還具備了冷靜審慎地尋求書法創作中關于技巧、筆法、線條以及整體創作風格的新意境……

責任編輯:阿君