《夢(mèng)溪筆談》對(duì)指南針、印刷術(shù)的記載

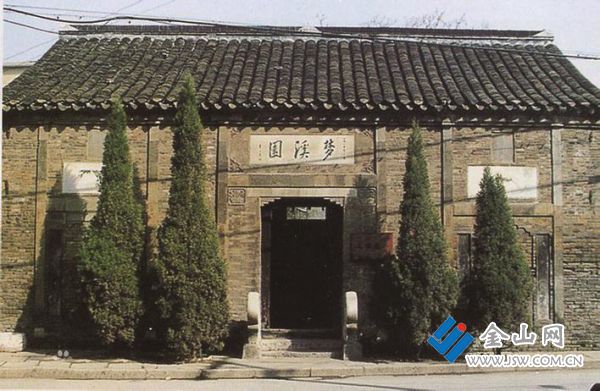

沈括故居“夢(mèng)溪園”舊照

文/圖 張大華

火藥、造紙、指南針和活字印刷術(shù)這四大發(fā)明,是中國(guó)古代先民為人類文明進(jìn)步做出的巨大貢獻(xiàn)。記錄這四大發(fā)明的歷史文獻(xiàn),除西漢發(fā)明造紙術(shù)記錄在《后漢書(shū)·蔡倫傳》以外,其他的三大發(fā)明,都記錄在出自鎮(zhèn)江的歷史文獻(xiàn)中。其中,發(fā)明火藥的原始配方,最早記載在東晉葛洪的《抱樸子》一書(shū)中;而記錄指南針和活字印刷術(shù)的唯一文獻(xiàn),則都是沈括的《夢(mèng)溪筆談》。

指南針是利用磁針的指極性制成的指向儀器。早在春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,人們?cè)陂_(kāi)采礦物的過(guò)程中,就發(fā)現(xiàn)磁石有吸鐵的功能。戰(zhàn)國(guó)時(shí)期就出現(xiàn)了利用磁石制造的指南工具——“司南”,它是形狀像一把湯匙的東西,有一根長(zhǎng)柄和光滑的圓底,它用磁石制成,靜止時(shí)長(zhǎng)炳指向南方。南北朝時(shí)的鎮(zhèn)江人祖沖之就成功制造出“司南車(chē)”,通過(guò)齒輪傳動(dòng)使車(chē)子上的某種物體保持固定的指向。但司南和司南車(chē)都是用天然磁石制成的,在強(qiáng)烈震動(dòng)和高溫時(shí)容易失去磁向,指南效果比較差。是誰(shuí)在這個(gè)基礎(chǔ)上,發(fā)明了后來(lái)的指南針呢?國(guó)內(nèi)科技史學(xué)者吳國(guó)盛在《科學(xué)的歷程》(湖南科學(xué)技術(shù)出版社,1997年,第259頁(yè))一書(shū)中說(shuō),最早發(fā)明指南針技術(shù)的是沈括。他的這一說(shuō)法,并沒(méi)有得到廣泛認(rèn)同。但沈括的《夢(mèng)溪筆談》,確實(shí)是世界上最早記載指南針的歷史文獻(xiàn)。他在《夢(mèng)溪筆談》卷二十四中指出,在磁石上磨過(guò)的小鐵針具有較穩(wěn)固的磁性,因此決定采用這種人造磁針代替天然磁石制造指南工具。具體有四種方法,即水浮法、置“指爪”法、置“碗唇”法和“縷懸”法,其中水浮法雖應(yīng)用較廣,但“水浮多蕩搖”,影響穩(wěn)定;置“指爪”和“碗唇”法是將磁針?lè)旁谥讣谆蛲脒吷希@樣做摩擦力很小,但也不十分穩(wěn)定;“縷懸”法是比較好的方法,它是用細(xì)線將磁針懸吊,在無(wú)風(fēng)的地方指南效果很好。沈括在制造指南針的過(guò)程中還發(fā)現(xiàn)了“磁偏角”,他在書(shū)中寫(xiě)道:磁針“常微偏東,不全南也”,這是磁學(xué)史上一個(gè)極其重要的發(fā)現(xiàn),直到400年后歐洲人才有關(guān)于這一現(xiàn)象的記載。

指南針的發(fā)明,使中國(guó)的航海事業(yè)在中世紀(jì)達(dá)到了世界最高水平,推動(dòng)了宋元時(shí)期對(duì)外貿(mào)易和海上交通的發(fā)展。約在公元842年,開(kāi)辟了日本嘉值島直達(dá)浙江溫州的航線,1281年有商船從泉州出發(fā),經(jīng)過(guò)三個(gè)月航行后到達(dá)斯里蘭卡,以后多次在印度洋上航行。這時(shí)的廣州、泉州、寧波、杭州已成為主要的對(duì)外港口。到了明代,鄭和七下西洋,所率船隊(duì)有大小船只200多艘,人員兩萬(wàn)多,其規(guī)模之大、航海儀器之精良遠(yuǎn)勝于半個(gè)世紀(jì)之后的哥倫布航海。指南針傳入國(guó)外是從宋代開(kāi)始的,正是在指南針的指引下,歐洲新興的資產(chǎn)階級(jí)才在海外開(kāi)辟了一個(gè)又一個(gè)貿(mào)易市場(chǎng),使近代世界聯(lián)成一體;正是有了指南針的指引,哥倫布才發(fā)現(xiàn)了美洲新大陸,麥哲倫才能夠進(jìn)行環(huán)球航行,歐洲人的視野因此得到了前所未有的擴(kuò)大。

印刷術(shù)是人類的“文明之母”,在沒(méi)有印刷技術(shù)的古代,出版一本著作完全要靠抄寫(xiě),但人工抄寫(xiě)總是難免錯(cuò)誤,而且不能保證每一個(gè)抄本都一模一樣。對(duì)于需要附上圖表和圖畫(huà)的書(shū),書(shū)的質(zhì)量就更難保證。因此,中國(guó)印刷術(shù)的發(fā)明,對(duì)人類文明發(fā)展是一個(gè)難以估量的巨大貢獻(xiàn)。沈括的《夢(mèng)溪筆談》是記錄我國(guó)古代活字印刷技術(shù)的唯一文獻(xiàn),沒(méi)有沈括的記述,平民畢昇的偉大發(fā)明大概就被永遠(yuǎn)埋沒(méi)了。

據(jù)沈括《夢(mèng)溪筆談》卷十八記載,畢昇是一位優(yōu)秀的刻字工人,他在長(zhǎng)期的刻字實(shí)踐中總結(jié)出了活字印刷術(shù)。其原理與現(xiàn)代印刷完全相同,主要分三個(gè)步驟:首先是制活字,畢昇用的材料是膠泥,在膠泥方塊上刻好字后用火焙燒,使之堅(jiān)硬如瓷,然后用紙袋把制成的字按韻排列;其次是排版,在鐵板上放松香、蠟及紙灰的混合物和一個(gè)鐵框,把揀出來(lái)的字排在鐵框中,排滿一框即對(duì)鐵板加熱,使松脂熔化,用一平板將泥活字壓平,等冷卻之后,字固定在鐵板上版就制好了;第三步是印刷,印好后再將鐵板加熱,使松香和蠟熔化,將活字取下放好以備再用。在此發(fā)明的基礎(chǔ)上,人們又在活字材料、揀字方法上不斷改進(jìn),工作效率迅速提高,到了15世紀(jì)末16世紀(jì)初即出現(xiàn)了鉛字印刷。元代以后活字印刷技術(shù)傳到了歐洲,為歐洲文藝復(fù)興運(yùn)動(dòng)的興起和發(fā)展創(chuàng)造了物質(zhì)條件。

火藥、指南針、活字印刷術(shù)的發(fā)明是對(duì)世界文明的巨大貢獻(xiàn)。馬克思在《經(jīng)濟(jì)學(xué)手稿》里說(shuō):“火藥、指南針、印刷術(shù)——這是預(yù)告資產(chǎn)階級(jí)社會(huì)到來(lái)的三大發(fā)明。火藥把騎士階層炸得粉碎,指南針打開(kāi)了世界市場(chǎng)并建立了殖民地,而印刷術(shù)變成新教的工具,總的來(lái)說(shuō)變成科學(xué)復(fù)興的手段,變成對(duì)精神發(fā)展創(chuàng)造必要前提的最強(qiáng)大杠桿。”意大利數(shù)學(xué)家杰羅姆·卡丹早在1550年就認(rèn)為,司南(指南針)、印刷術(shù)和火藥是中國(guó)對(duì)世界所具有影響的“三大發(fā)明”,是“整個(gè)古代沒(méi)有能與之相匹敵的發(fā)明”。

責(zé)任編輯:阿君