關(guān)河感懷

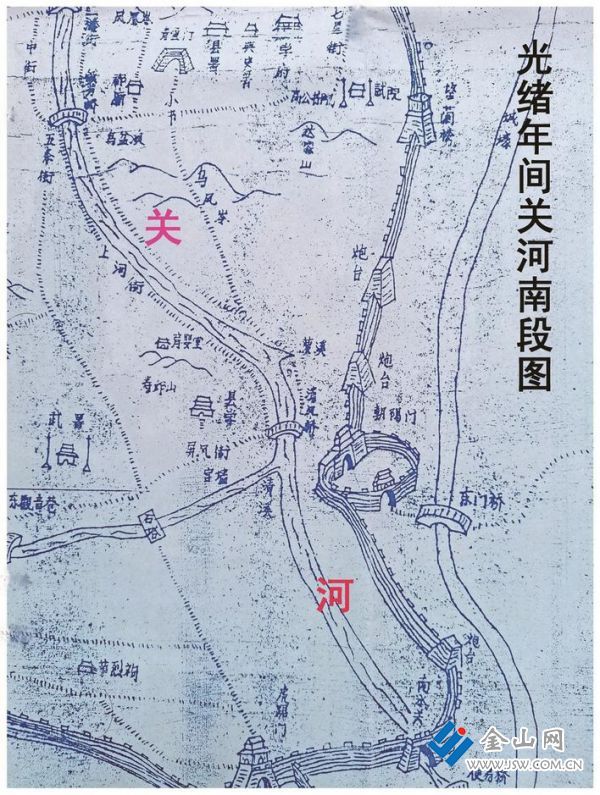

光緒年間關(guān)河南段圖 圖:沈伯素 提供

文/沈伯素

關(guān)河,一條鎮(zhèn)江舊城的穿城河,從南水關(guān)流向市區(qū),經(jīng)壽邱山、鳳凰嶺,至千秋橋后拐向太平橋,于甘露港處入大江。志書對它多有記載,《嘉定鎮(zhèn)江志》僅記載南北流向一段的橋就有三座:即千秋橋,嘉定橋(即網(wǎng)巾橋),及清風(fēng)橋(即范公橋)。志書這樣記千秋橋:“在府治之西,晉王恭作萬歲樓于城上,其下有橋故以千秋名。”這說明,關(guān)河是自晉代就有的一條古河,它的歷史應(yīng)該更早于運河的其他一些河段。

因其古老,關(guān)河包涵有豐厚的經(jīng)濟(jì)和文化底蘊。清代《丹徒縣志》記載:“民間薪米所需,悉藉此以資轉(zhuǎn)運。”經(jīng)同治年間數(shù)度開浚,更是“舟楫通行無阻,內(nèi)河與運河通流。南北估舶云集,實百余年未有之盛事”。

我與關(guān)河的親密接觸,是在上世紀(jì)四五十年代,因為我就讀的鎮(zhèn)江師范學(xué)校便在關(guān)河一側(cè)。那時,志書上記載的關(guān)河情貌已經(jīng)基本消失。在它的滄桑歷史中,有時“年久失修,岸土崩卸”,有時因兵燹,“兩岸民屋毀塌入河,積如山阜,淤墊不通。”歷代經(jīng)濟(jì)政治對它影響巨大。特別是,民國時鎮(zhèn)江成為江蘇省會,更決定填河筑路,關(guān)河北段全部被夷為平地。其南段,建中山路時網(wǎng)巾橋拆除,建正東路時范公橋拆除。這樣。剩下的關(guān)河又分成兩個小段:正東路南的南小段,正東路北的北小段。

范公橋(即清風(fēng)橋)遺址

1949年剛解放那段時間,國民黨飛機經(jīng)常來鎮(zhèn)江轟炸掃射。一次敵機在上空盤旋,百姓紛紛尋地躲避。我以當(dāng)時的知識判定,空地絕不會成為敵機轟炸掃射的目標(biāo),我的躲避方向便是出校門朝正東路以南的南小段跑。因為那里早已是散布著糞缸、雜種豆角和蔬菜的大片空地!

在原清風(fēng)橋上的路面,除了有正東路川流不息的車輛通過,我記得緊靠路北一側(cè)有一家老虎灶,每天早晨還加賣豆?jié){油條;老虎灶旁,常年坐著一位修鞋匠。那條路面用另一種方式對周邊百姓作著貢獻(xiàn)。每天清晨,打開水的,買油條豆?jié){的,修鞋的,也都川流不息;甚至鎮(zhèn)江師范的住宿生,對清風(fēng)橋上那段路面也有著一定依賴性。當(dāng)年,恐怕在那里川流不息的人,誰也不會去想、甚至根本不知道:那里原有的清風(fēng)橋是一座名貫古今的橋!當(dāng)然也就更不了解那座橋的價值!

鎮(zhèn)江師范學(xué)校的范圍,包含關(guān)河西側(cè)正東路北至整個壽邱山。山上是學(xué)生的勞動作業(yè)基地,學(xué)校各班級都在山上分塊種菜,冬播蘿卜蘇州青,夏種青椒長江豆,澆灌菜地全部使用關(guān)河的水。擔(dān)水從低低的水面爬上高高的山頂,要爬幾十級土臺階。很榮幸的是,我一直被班級選為勞動委員,也就不記得在關(guān)河那土臺階上走過多少遍,因而,不能不承認(rèn)我對關(guān)河有一定的觀察。志書記載:關(guān)河的那個北小段,有二百三十一丈三尺二寸,合一華里多長。記得立在山脊面東騁目,視野里,河水清清,芳草萋萋;綠樹掩映里,雞鳴狗吠,夢溪園隱約可辨,灰磚黛瓦的民居,古樸的小榭,向世人展示著嫵媚。那時候,河邊多處有市民構(gòu)筑的臺階,近水處有石塊鋪成的小碼頭,午前飯后都有女人淘米洗菜,夕陽西下時,洗衣汰服的陣陣棒槌聲,夾雜著銀鈴般的笑聲,在河面蕩漾……

關(guān)河西岸整個是一條長長的梳兒巷。從五條街至正東路,走這巷子最為方便,是師范學(xué)生上街回校的首選路徑。那時候,學(xué)生們并不在意關(guān)河的歷史人文價值。但是,關(guān)河自己始終銘記著:南朝劉寄奴當(dāng)皇帝前,曾經(jīng)在壽邱山下的岸邊揮舞長刀;宋代夢溪丈人沈括,曾經(jīng)在河側(cè)的芳草煙柳中思考科學(xué)問題;文學(xué)家、政治家范仲淹,在兩岸的濕地上反復(fù)痛思民瘼后,親自決定為民興建清風(fēng)橋,橋成不久,又有辛棄疾復(fù)石加固。這些前人都曾踏遍河上兩岸的每寸土地。

再往后,沒有想到的是:那里的北小段也沒有了。在它的上面,除主要建了一般民居外,并沒有出現(xiàn)能夠給鎮(zhèn)江大大增光的任何重要設(shè)施,這就平添了許多人的遺憾!歷史悠悠,感懷連連。我想:過往填河拆橋的時候,如果在人們的城建意識里,多一些文化的成分,何嘗不能給鎮(zhèn)江添加一處揚州瘦西湖式的湖光水色風(fēng)景區(qū)?

責(zé)任編輯:阿君