再談民國時期鎮江的運輸公司

交通運輸是國民經濟的基礎產業,發展好壞對一個地區的經濟發展至關重要。上期說到民國時期鎮江的中小運輸公司,市民曹先生也找到了兩張票據,可以作為當時運輸公司的特例,一起來看。

這家公司線索不多

圖1

先看發票(圖1),長25厘米,寬15厘米。內容是光華寶公司委托一家運輸公司將煤油“代運鎮江”,“該車費洋捌拾玖元”,時間是“民國十九年九月卅日”,左下角注明“中國運輸公司發票”,還有小字“此單不能支取銀錢,收銀另有收條為憑”。發票線框上方是地址:“總公司在上海界路二百○壹至二百○五號”,兩側均為分公司,左側是“三界、明光、臨淮、蚌埠、固鎮、宿州、徐州、濟南、天津、馬牧集、歸德、蘭封、開封、鄭州、觀音堂”,右側是“杭州、拱辰橋、閘口、昆山、蘇州、無錫、常州、丹陽、鎮江、南京、浦口、烏衣、滁州、張八嶺”,即這家公司在丹陽和鎮江都有分公司。

圖2

中國運輸公司是什么企業?曹先生查了很久沒找到答案。記者認為能用如此“高大上”名稱的公司肯定不是等閑之輩,于是遍尋資料,也沒找到一星半點介紹。但好歹一番折騰,總有點收獲,記者找到一張老照片和一封書信,對這家公司有了更多了解。老照片來自于一組“民國體育史料”,有一張左下角標注“中國運輸公司沅區閃電游泳隊”,尺寸7.8x10.1厘米。照片上六人正值青春年華(圖2),于一汪碧水岸邊或立或坐或叉腰,意氣風發。雖不知“沅區”在哪,但可知這家公司很大,否則不可能分區組建游泳隊。

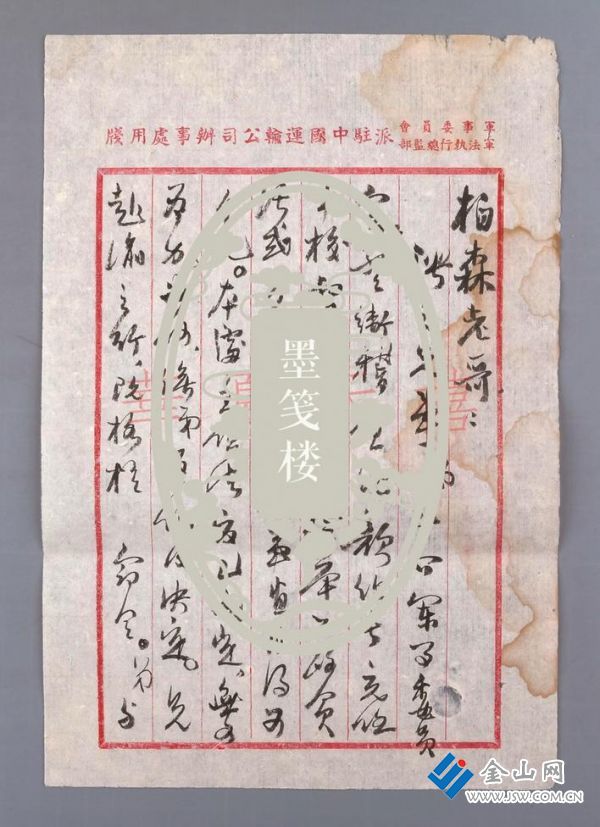

圖3

書信為一人致蔣慰祖的毛筆信札,提及“師生之間無傷大雅”。蔣慰祖字柏森,江蘇吳縣人,生于1910年10月8日,上海大夏大學法律系畢業。曾擔任“國民大會”第一審查委員會召集人兼主席,后任“憲政研討委員會”編纂委員、“光復大陸設計研究委員會”司法組召集人等職。這封信使用“軍事委員會軍法執行總監部派駐中國運輸公司辦事處用箋”,不過賣家為強調圖片所有權,打了“雙層水印”(圖3),幸好抬頭還是露了出來。從中可見,當年的中國運輸公司很可能是一家重要運輸企業,否則軍方不會派駐,它有點類似于現在的“重點央企”,可惜如此有實力和背景的公司也湮沒在了歷史塵埃中……

鎮江公司揚州設點

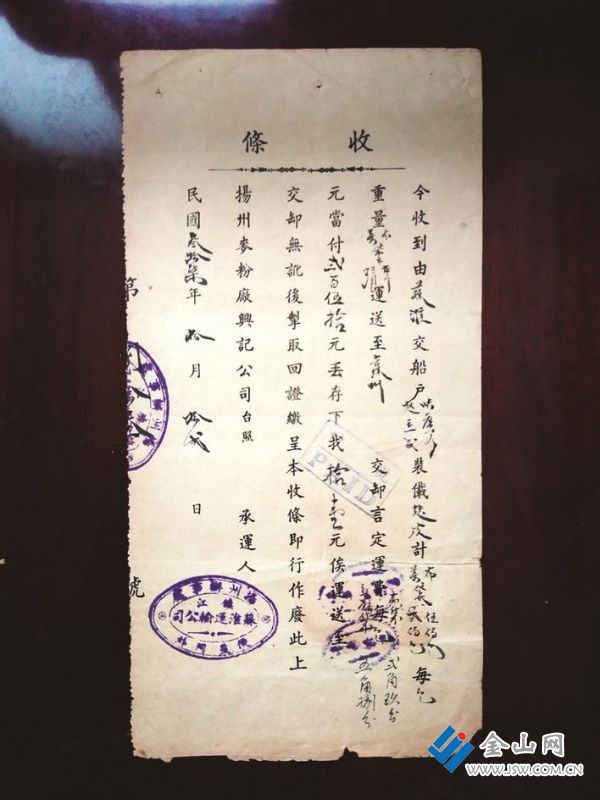

圖4

再看收條(圖4),長26.4厘米,寬13.4厘米。內容為:“今收到由(蘇淮)交船戶(張廣如、趙玉成)裝載(麩皮)計(布袋伍佰包、姜袋貳佰包),每包重量(布、姜……)運送至(蘇州),交卸言定運費每包(布袋貳角玖分、姜袋五角捌分)元,當付(貳百伍拾)元丟存下,找(拾壹)元,俟運送至交卸無訛后掣取回證,繳呈本收條即行作廢,此上,揚州麥粉廠興記公司臺照,承運人,民國(叁拾柒)年(拾)月(拾貳)日。”

收條左側和承運人處蓋有橢圓形雙圈藍戳,內圈是“鎮江蘇淮運輸公司”,外圈是“揚州辦事處、便益門外”,收條中間還蓋有“付訖/PAID”印。翻過來,收條背后貼有2枚面值“壹仟圓”、3枚面值“拾萬圓”的“中華民國印花稅票”,加蓋“印花稅訖”章。聯系中國運輸公司發票上的內容,記者發現了一個有趣的細節:民國時期運輸公司的發票似乎沒有收條更有說服力,前者往往只是一張“通知單”,告知對方相關事宜;而后者的憑證功能更為強大,上面一般會貼印花稅票,蓋“稅訖”章。也就是說,當時收銀以收條為據,并不是發票。

回到收條上,便益門碼頭是如今揚州“古運河水上游”路線中的重要一站。便益門在清代同治年間就有,它為方便居民出入而設,逐漸形成了一條街。便益門取“方便、有益”之意,在明清揚州古城中算是一個偏門。在過去,那一帶市井氣息濃厚,商業氛圍濃厚,揚州城中曾經流傳著“金東關,銀西門,熱熱鬧鬧便益門”的說法,可見它的繁華。同樣,收條上的揚州麥粉廠也在附近,古運河畔矗立著揚州麥粉廠舊址,現在是江蘇省文物保護單位。揚州麥粉廠的前身是1906年創辦的高郵裕亨麥粉廠,1931年高郵城遭洪水,裕亨麥粉廠就遷到了揚州便益門一帶。

運輸企業的生意經

社會經濟的發展以交通開發先行,同樣,交通發展也離不開社會經濟的支持與推動。民國以來,鎮江的交通格局發生了顯著變化,隨之而來城市經濟結構也發生了變化,城鎮輻射功能增強,民眾社會活動頻繁,生活節奏不斷加快,這一切促進了鎮江民族工商業及其他行業的發展,推動了城市的近代化進程。

以總公司在上海的中國運輸公司為例,它似乎有“攤大餅”之嫌,當時開了近30家分公司。但這家公司確有實力,它開的分公司越多,就越能聯網成片,提升區域運輸力和地區影響力。城市經濟關系的影響要素主要包括交通、物資、金融、信息等內容,其變動狀況直接影響城市經濟結構和命運走向。近代鎮江開埠以來,城市經濟得以不斷發展,一個重要因素是它與上海不斷互動,時刻進行著物資、資金、信息等要素的交換。而鎮滬城市之間交通狀況的變動或優化,自然會影響到這種交換過程,從而使鎮江經濟呈現出不同面貌。

相對來說,鎮江蘇淮運輸公司的經營策略更為穩妥,它可能是一條針對蘇北地區的專線運輸。按現在的說法,專線在物流業態中是經營最簡單、門檻最低、風險最小的細分領域,所以能夠持續盈利。更何況,它在專線經營的同時,還捆綁了揚州麥粉廠這樣的大客戶,使得獲利更趨穩定。從中我們能看到鎮揚兩地運輸業的一種共性,雖然鎮江的交通優勢要優于揚州,但是因為兩座城市自身均缺乏工業聚集功能,所以只能成為不同層級的轉口商貿和消費型城市,依靠運輸加強彼此溝通和聯系。

汽車流行“油改炭”

如今,街面上隨處可見各種車輛,加油站也到處都是。那么在民國時期,汽車都是加油的嗎?并非如此。

過去中國是“貧油國”,全靠海外石油巨頭供油,汽油運到中國,再經過加油站層層加價,價格貴得嚇人。以1931年為例,上海閘北加油站一加侖汽油售價兩塊大洋,而魯迅家保姆一個月工錢才三塊大洋。幾年后,日本人侵占東北,掐斷了我們從陸路進口石油的通道,油價漲到每加侖三塊大洋。在油荒嚴重時,南京國民政府行政院要求汽油優先供應軍隊、黨政機關、學校和報社,企業用油和私家車用油被嚴格限制。想加油,先拿駕照和行車證辦購油證,一張購油證用三個月,最多只能加18加侖汽油,少得可憐。

圖5

正因為油荒嚴重,所以催生了代用燃料。上世紀四十年代,在北京、上海、天津等大中城市,很多客貨車、公交車、私家車進行了“油改炭”改裝。木炭汽車原理簡單,只要在車上加裝燒炭鐵爐和盛水鐵罐即可(圖5為1943年,從都勻到貴陽的公路上,司機正為卡車添加木炭),但是燒木炭也很麻煩:汽車點火前,需提前把爐子生著,行駛過程中還得注意加炭、清爐灰、搖動鼓風機;汽車動力也不足,特別遇到上坡路段經常熄火,需要找人幫忙往上推;有時候,客車司機攜帶的木炭不多,中途燃料沒了,還要發動乘客下車撿柴火……

民國時期,鎮江經濟的發展一開始就與交通運輸密切相關,交通優勢一直是舊鎮江這一地區中心能否確立和確立后能否鞏固的決定因素之一。某種程度上,現在討論的運輸業都可歸入物流范疇,受當時資金、技術、社會環境等多重因素的掣肘,本埠交通運輸業的發展并不輕松,營運能力也很有限,以人力、畜力為主的傳統陸路運輸方式仍然在民間運輸中發揮著重要作用。但同時我們也看到,作為社會的基本經濟活動,鎮江近代物流有它豐富多彩的一面,需要更多人來關注。

(竺捷)

圖:竺捷 提供

責任編輯:阿君