中華橋魂茅以升

青年茅以升

文/圖 張大華

茅以升(1896—1989年)是中國現代橋梁工程的先驅者,他一生學橋、造橋、寫橋,被稱為中華橋魂。

1896年1月9日,茅以升出生在鎮江南門大街草巷。10歲那年,過端午節,同學們在南京秦淮河看龍舟賽,因為人多,致使秦淮河上的文德橋倒塌,砸死淹死了不少人。少年茅以升,立志長大后,一定要造出最結實的橋,避免這樣的悲劇重演。1916年在西南交通大學畢業后,他以第一名成績獲得官費赴美留學資格,1920年獲美國卡利基理工學院博士學位后回國。

茅以升一生標志性的成就是主持設計建造了我國第一座現代化的大型橋梁——錢塘江大橋。錢塘江是著名的險惡之江,不僅水文地質條件極為復雜,而且水勢既受上游山洪暴發影響,又受下游海潮漲落的約束,若遇臺風襲擊,江面更是浪涌濤急,建橋難度巨大。 1933年8月,茅以升出任錢塘江橋工程處處長,全身心投入錢塘江大橋建設,他深入施工現場,親自實踐,采用“射水法”,克服了在厚硬的流沙上難以打樁的困難;采用“沉箱法”,克服了水流湍急難以施工的困難;采用“浮運法”,利用江潮的漲落巧妙地在橋墩上架設鋼梁。在他主持下,成功地在激流洶涌的錢塘江上建起了長1453米、高71米的鐵路、公路兩用雙層大橋。這是中國人自己設計、建造的第一座現代化大橋梁,在中國橋梁建設史上具有劃時代的里程碑意義。

1937年7月,在大橋建設的關鍵時刻,抗日戰爭爆發了。9月13日,日本侵略者從上海金山衛登陸,11月中旬上海淪陷,杭州吃緊。1937年9月26日錢塘江鐵路橋通車,11月17日公路橋通車,國家危難時候,錢塘江大橋的及時通車,使數以百萬計難民和大量戰略物資得以撤退到后方。就在公路橋通行的前一天,茅以升接到最高當局炸毀錢塘江大橋的密令。自己造的橋要自己炸,幾年的心血和近萬人的勞動成果將毀于一旦,他心如刀絞地說:“這真比親手殺死自己的兒子還不忍下手啊!”然而,以國家利益為重的茅以升知道,造橋是愛國,炸橋同樣是愛國;造橋為中國人揚眉吐氣,炸橋為阻擋日寇的侵略進攻。在接到命令的當夜,他指導把炸藥全部埋放到位。但通過大橋撤退、逃難的人洶涌而來,炸橋任務被迫一推再推,直到12月23日傍晚,日軍兵臨城下、已經能看到騎兵揚起的塵土了,才對通車不足百日的大橋實施了爆破。

抗戰勝利后,茅以升只身來到杭州搶修大橋,但修好的大橋又在解放戰爭中被國民黨飛機炸壞。1949年5月,杭州解放,茅以升再次來到杭州,對歷經戰亂的錢塘江大橋進行徹底修復。人們說,錢塘江大橋是茅以升造的,這是對他從籌建、建造、炸毀、修復全程領導工作的公正評價。

新中國成立后,茅以升主持中國鐵道科學研究院30多年,主持了武漢長江大橋設計并擔任技術顧問委員會主任,負責人民大會堂結構設計的審查。晚年,他主持編寫了有日、英、法、德、西班牙語五種文本的《中國古橋技術史》《中國的古橋和新橋》,對中國古今橋梁建設進行了系統總結。

茅以升是中國近代橋梁工程學的重要奠基人,擔任過唐山路礦學堂(現西南交大)、南京東南大學、河海大學、北洋工學院(現天津大學)、北方交通大學的校長、院長、教授,為國家培養了大批工程技術人才。新中國成立前他被選為中國工程學會會長、中央研究院院士;新中國成立后他被選為中國科學院學部委員、中國土木工程學會理事長、中華全國科學技術普及協會副主席、中國科協副主席、第六屆全國政協副主席;在國際上,他是國際橋梁及結構工程學會會員、國際土力學及基礎工程學會會員、加拿大土木工程學會名譽會員、美國國家工程科學院院士(他是第一位獲得這一稱號的中國人)。為銘記他為我國橋梁工程做出的貢獻,2006年1月9日,在他誕辰110周年之際,國家天文臺宣布,將1997年1月9日由我國科學家發現的一顆小行星命名為“茅以升星”,編號為18550號。

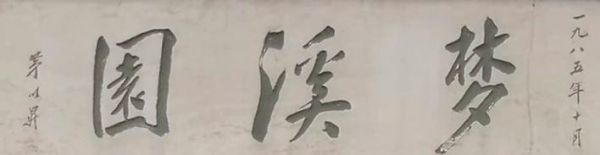

茅以升對家鄉有很深的感情,他常說:“鎮江是個好地方,我為我是鎮江人而自豪。” 1930年他毅然向教育部辭去北洋工學院院長職務,回鎮江出任江蘇省水利廳廳長,主持規劃象山新港;1934年他安葬父親于鎮江蔣喬,1948年他從四川扶母親靈柩回鎮江,與父合葬。晚年,他更是眷念家鄉的山山水水,兩次回到家鄉,與家鄉人民一起在伯先公園賞花燈、度中秋、慶國慶;他親臨鎮江市第二中學,勉勵家鄉的青少年學科學、用科學,爭當“四化”良材;他支持家鄉的科技事業,為《鎮江科技報》和《鎮江要覽》題簽、題字。1985年是宋代大科學家沈括逝世890周年,鎮江市舉行紀念活動,茅以升欣然擔任紀念活動的顧問,親自為夢溪園題寫園名,并請錢偉長、錢三強等當代著名科學家為夢溪園題詞。

茅以升題寫的“夢溪園”園名

1989年11月12日茅以升逝世后,鎮江市派出工作專班赴京參與治喪善后工作;市政協編輯出版了《橋梁專家茅以升》一書。潤揚大橋公園建有“茅以升紀念館”,展出他的遺物800余件,生平事跡照片資料近200幅。茅以升以是鎮江人而自豪,鎮江以有茅以升而驕傲。

責任編輯:阿君