英國領事館房地產檔案史料

1858年,中英《天津條約》簽訂,在該條約中,鎮江被列為通商口岸。

1861年初(咸豐十一年),英國參贊巴夏禮等人乘軍艦駛抵鎮江,察看鎮江地勢,“準備設立署棧,以備通商。”2月19日,巴夏禮等與京口副都統巴棟阿、鎮江知府師榮光、丹徒知縣田祚等談判,議建署棧及設立租界。2月23日,雙方簽訂《租地批約》,以“合地銀十三兩五錢一分二厘,米九石零六升三合,每石折價銀三兩,永租于英國”的極為低廉的價格,英國殖民主義者取得這塊土地的永租權。

鎮江英租界為近代中國7個英租界之一。

有租界便必設領事館,1864年(同治三年),英殖民者在租界內的云臺山上建起英領事館。

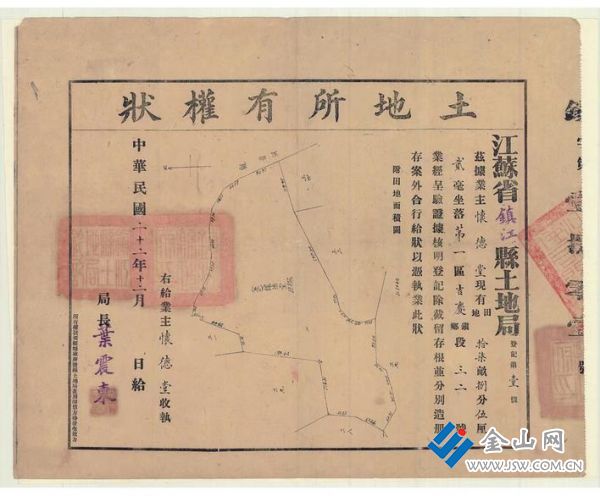

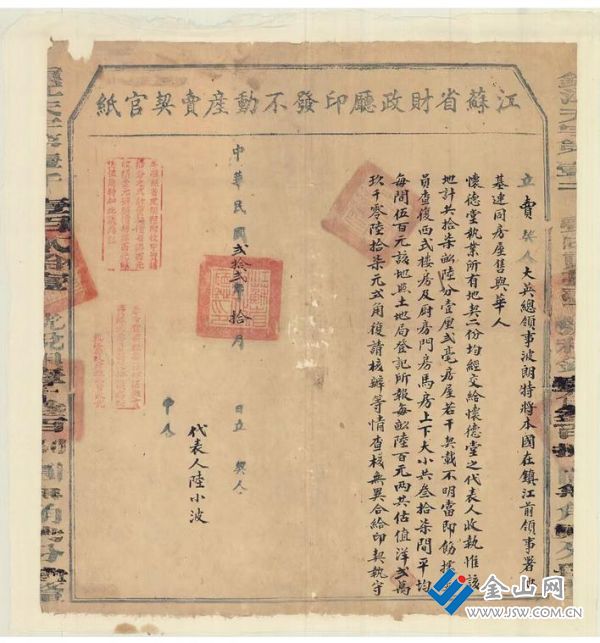

鎮江博物館所藏珍貴歷史文獻中,有7件鎮江英國領事館房地產檔案史料,它們真實地記錄了鎮江英租界房地產收回的歷史。檔案包括:鎮江英國領事館屬地地圖、中華民國江蘇鎮江縣政府地稅契據、英總領事波朗特就出售前英領事署地事宜致陸小波信、江蘇省財政廳印發不動產賣契官紙、江蘇鎮江縣土地局土地所有權狀、鎮江縣土地局土地登記費收據等。

檔案中的鎮江英國領事館屬地地圖長92厘米,寬76厘米,深藍色紙質,淡藍色線條描繪,比例尺為1:250,以門、窗、石欄、木柵、階梯、墻、籬、石崖、樹、草等為圖例詳細描繪了英國領事館屬地及地產。

中華民國江蘇鎮江縣政府地稅契據長35.5厘米,寬21.5厘米,對折式,一式兩份。正本附有英領事屬地簡圖,左上角有綠色絲帶穿系和紅色火漆印。正面為英文文本,背面為中文文本,有“鎮江縣政府印”朱文官印和“中華民國二十年一月九日江蘇鎮江縣財政局登證”朱文印戳。內附1933年英總領事波朗特與領事館特派員在律師的陪同下將所屬領地售于鎮江懷德堂執業的聲明,并確認所述土地注冊副本正確有效。內附件為后裱,英文,有英總領事波朗特的英文簽名和“懷德堂產”朱文印章,且每一處改動和簽印處都有波朗特的英文簽名。貼五枚領事館公共事業標簽和三枚戳印。

1927年3月,北伐戰爭的勝利,特別是漢口、九江英租界的收回大大鼓舞了鎮江人民,他們紛紛集會、游行,強烈要求收回英租界。國民革命后新局面的出現,使英國政府不得不改變其對華政策,同時因為鎮江英租界范圍較小,自津浦鐵路通車后,原運河商務大多轉向南京,租界已無發展之可能,遂答應交還租界。

1927年3月24日上午11時,英領事懷雅特致函交涉署,聲明擬于是日正午12時將租界內巡捕崗位全部撤除。7月30日,外交部指令鎮江交涉員:鎮江英租界巡捕既已自動撤出,由我國商團維持,工部局又改名為警察局特別區署,則鎮江英租界已屬收回,請交涉員知函英領事知照。

鎮江英租界雖事實已屬收回,但在法律上尚未根本解決,水電事業和公共財產等物業,亦有待兩國政府協商處置。經中英雙方協商,1929年11月11日,英駐華公使藍浦森照會國民政府外交部部長王正廷,商定于11 月15日將鎮江英租界正式交還中國政府。15日正午十二時,中英雙方在原英國領事館舉行了正式移交儀式。

1930年3月17日,拆除租界界石,經第一區公所調查共計十二塊。

1933年10月,英國總領事波朗特函請陸小波作中介,將鎮江前領事署地產連同房屋售于懷德堂執業,即江蘇省民政廳長、鎮江人趙啟騄,至此租界的最后一點孑遺也不復存在。

1964年,趙啟騄的女兒趙德如將英國領事館的房產及地契捐贈給鎮江博物館。1982年江蘇省人民政府公布鎮江英國領事館舊址為省級文物保護單位。1996年11月中華人民共和國國務院公布鎮江英國領事館舊址為全國重點文物保護單位。

鎮江英國領事館房地產檔案史料是鎮江人民反抗英帝國主義殖民統治的歷史見證,也是系統記錄中國人民收回主權、財產的法律檔案,具有重要的史料價值。(馬彥如 張劍)

責任編輯:阿君