再談上世紀五十年代的工會

新中國成立前后,工人運動和工會所處的環境和條件發生了很大變化,工會的地位、職能也面臨重大轉變。上期揭秘版見報后,市民張先生聯系記者,稱也有一些上世紀五十年代工會的老紙品,一起來看。

五十年代會員證

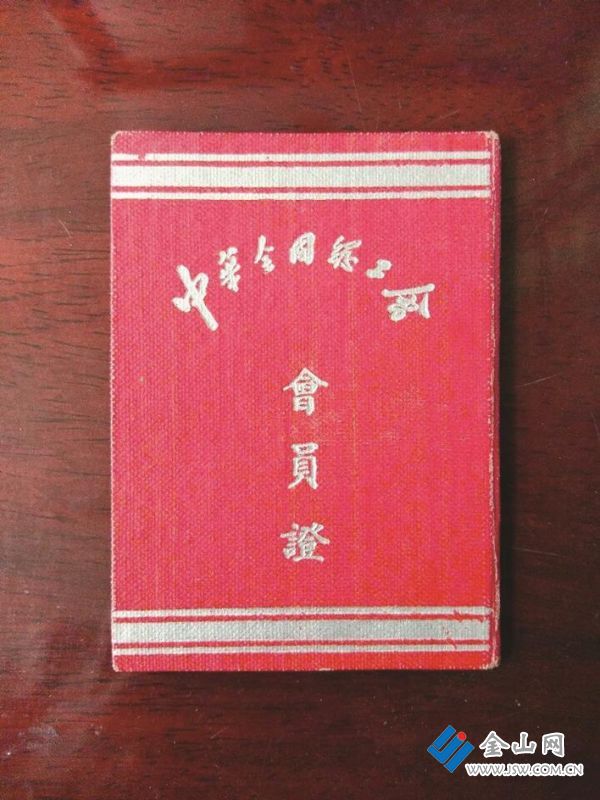

圖1

先看一本會員證,長10.3厘米,寬7.5厘米,封面紅皮燙銀字(圖1),上寫“中華全國總工會、會員證”。會員證共16頁,封二是一句口號:“全世界無產者,聯合起來!”封三也是口號:“全中國工人階級團結起來為建立獨立、民主、和平、統一、富強的新中國而奮斗!”第1頁寫有“會員權利”:“一、對于本會之一切主張及設施有根據本會宗旨進行討論建議與批評之權。二、有在會內選舉與被選舉之權。三、有享受本會所舉辦各種文化教育及福利事業之優先權。”也有“會員義務”:“一、有遵守本會宗旨章程及執行本會一切決議之義務。二、有向本會經常報告個人工作之義務。三、有向本會按期繳納會費及介紹會員之義務。”

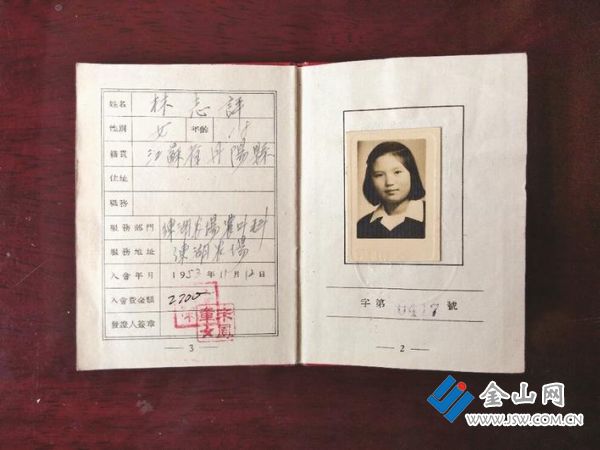

圖2

第2頁是照片(圖2),系一位面容清秀的女子,照片上有鋼印,下面是“字第0417號”。第3頁便是這位女子的個人信息:姓名(林志評),性別(女),年齡(18),籍貫(江蘇省丹陽縣),住址和職務欄空缺,服務部門(練湖農場農業科),服務地址(練湖農場),入會年月(1953年11月12日),入會費金額(2700),發證人簽章處蓋有印戳,經辨認是“朱鳳章”。

會員證第4、5頁為“轉移證明”,是會員由某部門轉到其他部門的說明。第6至14頁為“會員會費收據”,林志評的會費從1954年1月一直交到1956年,總共有三種會費:開始至1955年1月,每月會費都是“2700”(即0.27元),之后是“0.37元”,到1956年是“0.43元”。會員證第15頁是“注意事項”:“一、會員退會,會員證必須交回。二、會員轉移關系,必須憑證辦理轉移手續。三、本證只限本人應用不得借給他人。四、本證不得涂改。五、本證遺失時,本人須向所屬工會申請經審查后補發之。”

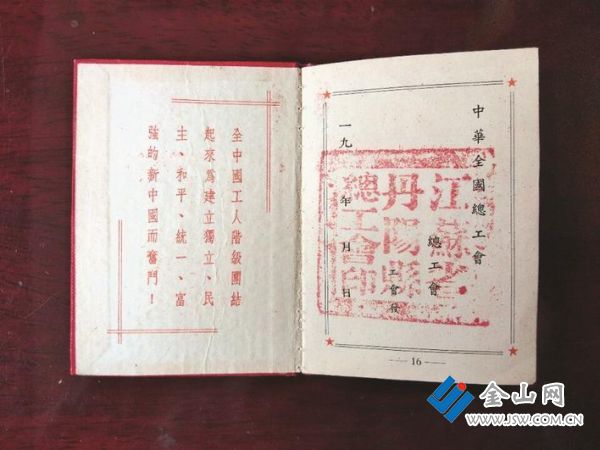

圖3

第16頁蓋有一枚碩大紅戳(圖3),印文是“江蘇省丹陽縣總工會印”。據查,1949年9月丹陽縣總工會籌委會建立,1951年6月召開縣第一屆工會會員代表大會,選舉成立丹陽縣總工會。

會員是一項榮譽

鎮江解放后,如何將散漫的工人組織起來成為新政權的依靠力量?中國共產黨將工會作為改造工人的突破口。新政權通過歷史審查、群眾舉報、訴苦等動員手段,對以前控制工人的幫會、幫口、把頭等勢力進行打擊與取締,使黨和政府掌握了工會,并通過工會逐步改造了工人。

我市組建工會之初,部分工會干部對工會組織的群眾性認識模糊,在接收會員上存在形形色色的關門主義傾向。一方面表現在行幫思想比較嚴重,如碼頭工會籌委會只接收固定班工人為會員,不接收散班工人;手工業系統中有些基層工會籌委會只接收本地工人為會員,不接收外地工人;店員系統中有些基層工會籌委員只接收營業員為會員,不接收炊事人員。另一方面則是任意提高入會條件,如海員工會籌委會規定階級意識模糊或生活作風不好的工人不準入會,鎮江水電公司工會籌委會規定職工中工作不積極的、生活作風不好的、好出風頭的都不準入會。

1949年10月,市總工會籌委會召開全市工會工作會議,傳達學習全國工會工作會議和蘇南工會工作會議精神,明確工會的性質是工人階級的群眾組織,有效地克服了接收會員上的關門主義傾向。至1950年11月市第一屆工人代表大會召開前夕,全市有工會基層組織85個,遍及各產業,擁有會員17325人。到1955年6月,有工會的單位職工的入會率達到88.3%。

制定和執行辦法

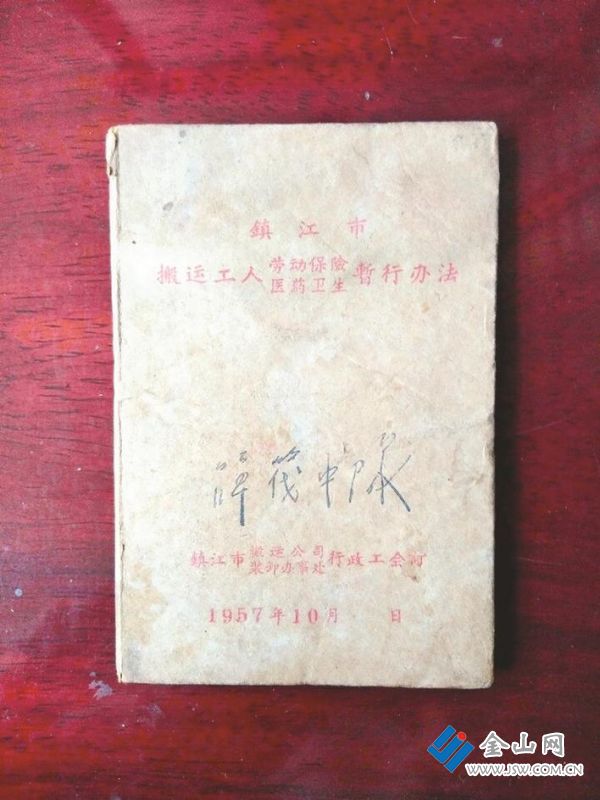

圖4

圖5

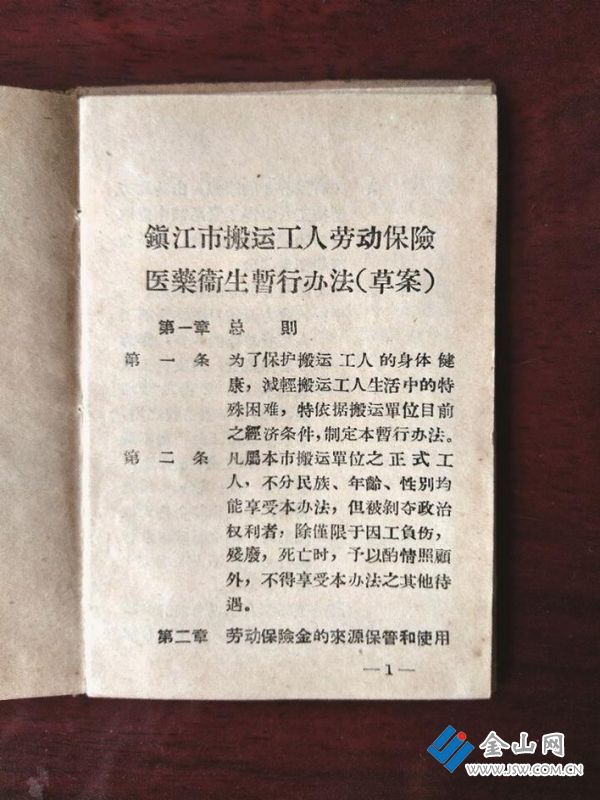

張先生還有一本小冊子(圖4),抬頭是“鎮江市搬運工人勞動保險醫藥衛生暫行辦法”,下方寫“鎮江市搬運公司裝卸辦事處行政工會訂,1957年10月、日”。小冊子22頁,為鎮江市搬運工人勞動保險醫藥衛生暫行辦法(草案),共分五章二十二條。第一章總則(圖5),第二章勞動保險金的來源保管和使用,第三章因工和非因工傷亡的確定及補助的規定,第四章一般補助待遇的規定,第五章勞動保險金和醫藥使用的監督與支付手續,第六章附則。

記者翻看了一下,發現內容很豐富,涉及搬運工人的各項生活保障措施。如第三章講工傷保險、醫療保險和生育保險,第四章說養老保險。而且就整套辦法的實施來看,與基層工會聯系緊密。換句話說,如果離開了工會,這一辦法根本無法施行。

比如暫行辦法提到了“勞動保險金”,“由單位行政方面按工人實得工資總額中提取3%作為勞動保險基金,5%為醫藥衛生基金。行政方面每月10日前須將上月應撥交工會組織的勞動保險金,按時撥交工會,存入基層勞動保險基金戶內。”對于醫藥衛生基金,“由行政掌握,工會監督,專為解決搬運工人及其供養的直系親屬之勞保醫藥衛生費用,其超支部分交工會勞動保險委員會審查通過按工資總額補收之。”那么,“工會勞動保險委員會”由誰組成?第十九條寫得明白:“由工會主席或副主席,行政主任及工人選舉之代表,組成勞動保險委員會。”也就是說,單位的勞動保險金要交工會,醫藥衛生基金的使用和監督也要通過工會勞動保險委員會,這樣就形成了一個以工會為主導的閉環。

工會頗似小政府

圖6

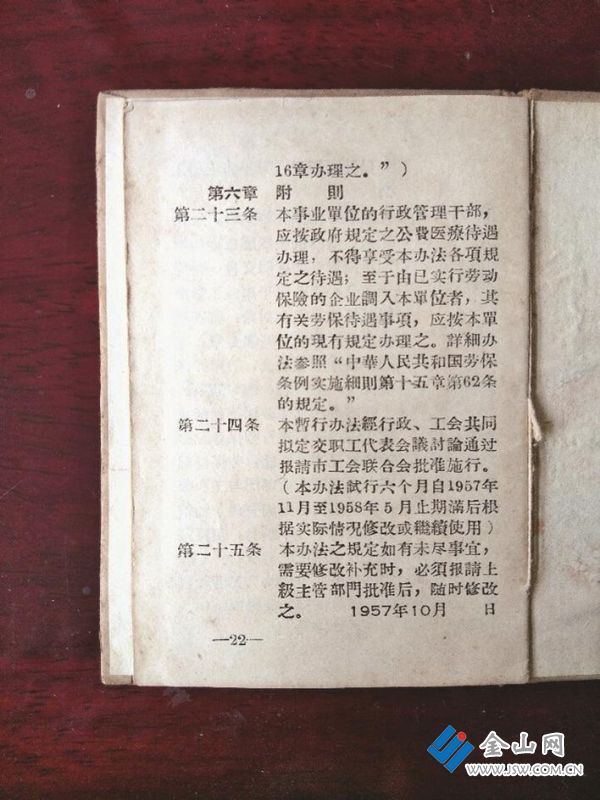

關心職工的生活是工會的天職,這本小冊子便是很好的體現。第二十四條說明了其來源(圖6):“本暫行辦法經行政、工會共同擬定交職工代表會議討論通過,報請市工會聯合會批準施行。”如果說當年的單位形似一個小社會的話,那么工會可能類似于其中的政府角色,其統管生活保障、社會保險、職工福利、勞資糾紛等,成為一個單位中最具話語權的部門。

當然,這一暫行辦法也有藍本。張先生查到了1951年2月頒布的《中華人民共和國勞動保險條例》,發現暫行辦法與條例多有吻合。正是從那時起,我國職工的生、老、病、死、傷、殘有了一定經濟保障,而上面暫行辦法的制訂更多是從單位實際出發。解放之后,我國的社會保險制度便開始了諸多嘗試,其在城市中的早期實踐有不少是依托各級工會組織完成的。

不過享受這一政策有前提條件。當時《中華人民共和國勞動保險條例》規定企業人數要百人以上。因此,當年僅有鎮江面粉廠、鎮江水電公司、熒昌火柴廠、鎮江油米廠、長江航務管理局鎮江辦事處、華東內河輪船公司鎮江分公司、華東內河輪船公司鎮江船舶修理廠、揚子輪船公司、興泰輪船公司、達通輪船公司、鎮通江泰大達三公司聯營處11個職工在百人以上的企業經蘇南行政公署批準實行勞動保險條例,享受《條例》的職工1922人(鐵路、郵電系統統一實行條例,未計入)。至1956年,全市享受勞動保險條例待遇的職工達到11777人……

現在很難想象,以前的社會保險是這樣操作的。新中國成立初期,國家開始對工會和工人進行改造,新政權打破了工會作為職業社會團體的公共屬性,使其成為國家權力控制下的準行政組織,它發揮出的各種效能在今天仍具有一定影響。如現行的《中華人民共和國社會保險法》第九條規定:工會有權參加社會保險監督委員會,對與職工社會保險權益有關的事項進行監督。(竺捷)

圖:竺捷 提供

責任編輯:阿君