東晉時鎮守京口的王恭

唐代官修史書《晉書》

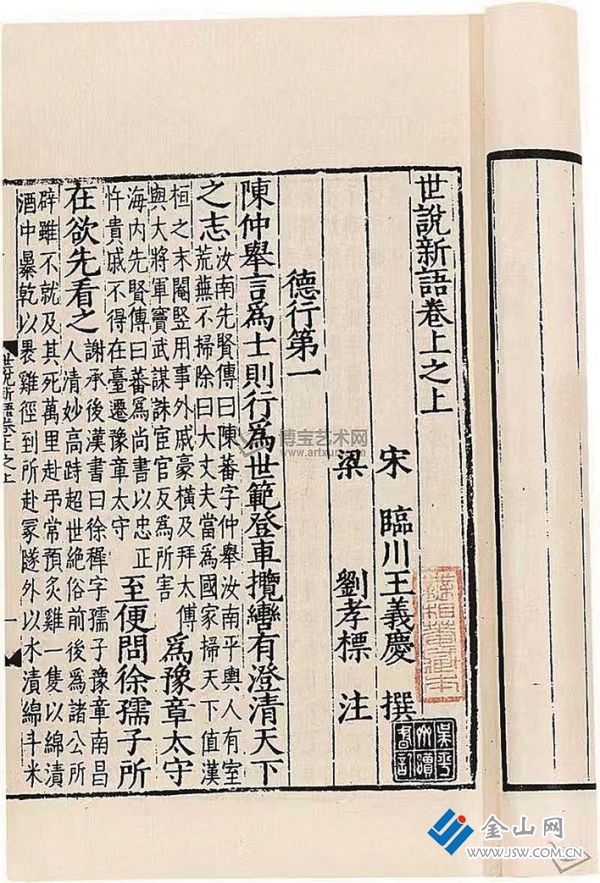

南朝《世說新語·德行》

文/朱昌勤

東晉時期的名臣王恭曾多年鎮守在京口(今鎮江),他為官敢作敢言,對友慷慨豪爽,關于他的故事史書有載,流傳至今。

唐代官修的史書《晉書·王恭傳》中有:王恭父親叫王蘊,當過光祿大夫,是皇帝的近臣。王恭年輕時就有美譽,有過人情操,且自負才能和家族地位,常有擔當宰相、輔臣的愿望。王恭初任佐著作郎,但他后來因為官小不能彰顯其才能而稱病辭官。后又任秘書丞,將要轉任中書郎時父親王蘊去世而無法受命。服喪后,先后任吏部郎、建威將軍等職。王恭是晉孝武帝皇后之兄,因而很受孝武帝器重。385年,孝武帝為了牽制手握大權的會稽王司馬道子,任命中書令王恭鎮守京口,統率北府兵。王恭就此成為實權人物,坐鎮京口,擔任兗州、青州兩州的刺史,同時還有武職,負責兗州、青州、冀州、幽州、并州、徐州、晉陵等的軍事,任平北將軍。

王恭鎮守京口期間,以寬大仁惠作為施政方針,一方面加緊訓練北府兵,提升作戰能力。另一方面,對原京口城池進行擴充加固。據南朝顧野王《輿地志》記載:“今之城宇,多恭所制”。王恭修繕的京口城,范圍從鐵甕城向東延至今花山灣,向南則擴至笪家山、烏鳳嶺一帶。還在城西南月華山上改建了一座樓,取名萬歲樓。唐《元和郡縣圖志》記載:“晉王恭為刺史,改創西南樓名萬歲樓,西北樓名芙蓉樓。”經過對京口城池的修繕,提升了抵御外來入侵的能力。

王恭做官剛直敢言,即使身居要職也改變不了本性。有載:王恭對主政的會稽王司馬道子等人也會給予毫不留情的批評。當時大臣袁悅之能言善辯,受會稽王司馬道子所親待,又常勸司馬道子專掌朝權。王恭將這事情報告孝武帝,袁悅之不久就因他事而被誅殺了。一次司馬道子召集朝士開酒宴,尚書令謝石因酒醉而唱起民間小曲,被王恭嚴正指責,雖然批評時不帶私利,但總會讓人產生忌恨。

王恭對朋友卻是柔情仗義,《世說新語·德行》“別無長物”的成語典故,記錄著他與王忱的友情:王恭和同為東晉名臣的王忱少年時意氣相投,兩人很有才華,均在少年時出名。有一年,王恭隨父親從會稽來到都城建康,他的同族王忱去看望他,兩人在一張竹席上促膝談心。談著談著,王忱忽然覺得身下的席子非常光滑舒服,他心想王恭從盛產竹子的會稽來,一定帶了不少這樣的竹席,就稱贊了一番,并希望王恭能送他一張。王恭聽了,毫不猶豫地贈送給了他。其實,王恭也僅有這張竹席而已。后來,王恭和王忱分別在異地為官,雖然兩人關系漸行漸遠,但王恭依然念著與王忱的舊情。《世說新語》中還記錄著一則王恭在京口期間,想念友人王忱的故事:一次王恭來到京口的射堂,見早春山林,清露晨流,新桐初引,不禁觸景生情,想起了王忱。其實王恭本來就是一個念舊情的人,每次遇見良辰美景,王恭總會想到少年時的好友王忱。

歷史上忠臣、好官常常難有好結局,王恭也一樣難逃厄運。396年,孝武帝去世,晉安帝繼位,晉安帝因年幼無知,朝政大權實際由司馬道子執掌,當時司馬道子倚重寵臣王國寶,機要朝權都交給王國寶,這引起王恭、殷仲堪等方鎮勢力的不滿,便聯合起兵討伐王國寶,對抗宗室司馬道子的勢力。迫于王恭這些擁兵大員的壓力,司馬道子只求息事寧人,還真殺了王國寶。但司馬道子經歷過王恭、殷仲堪舉兵后,對二人十分忌憚,準備借機削減方鎮,并在王恭又一次發起兵變時,施計策反了王恭的手下大將劉牢之,王恭最終慘死在京城建康。臨刑前王恭悲憤地說:“我的內心,豈是不忠于國家社稷!百代之后會有人知道我王恭的。”死后抄家,王恭家里居然沒有錢財布帛,惟有各種書籍,所見者欽佩不已。

圖:朱昌勤 提供

責任編輯:阿君