梁武帝蕭衍和《千字文》

文/王鐵牛

《三字經》《百家姓》《千字文》是舊時流行的三種啟蒙讀物,俗稱“三、百、千”。作為獨立成篇的啟蒙讀物,“三、百、千”各有所長:《三字經》言簡意賅,內容豐富;《百家姓》常見常用,便于記誦;《千字文》構思巧妙,宛轉有致。它們一旦配合使用,又三位一體,相輔相成。所以千百年來,家傳戶誦。“三、百、千”中唯一可知作者與撰寫時期的是《千字文》。而《千字文》是迄今完整保存的產生最早、使用最久、影響范圍最廣的啟蒙讀物。史料記載,《千字文》的撰寫,與南朝時期的梁武帝蕭衍有關系,更是南朝齊梁文化的一個組成部分。

識字法的拓展

蕭衍在少年時代,即受到了比較好的教育。他學識淵博,博通眾學,早在蕭齊時就是竟陵王蕭子良座上的“八友”之一。他擅長文學,雅愛書法,對王羲之的書法推崇備至。他“下筆成章,千賦百詩,直疏便就”。梁武帝即位之初,即籌辦國子學,詔開五館,置《五經》博士。蕭衍上半生戎馬倥傯,到37歲才有了兒子,所以他對各個兒子都特別溺愛。梁武帝看到別的世家大族,無不重視學術文化的積累和傳承。所以他也想通過文化教養,來培養和改善其子弟的素質,保持門風的純正和高貴。他更希望自己的后代,能在太平時期多讀些書,以傳承皇位。

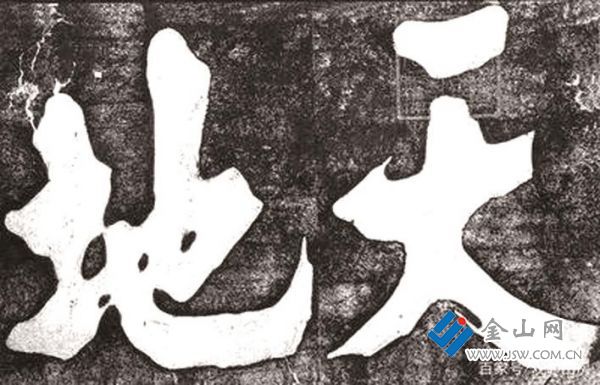

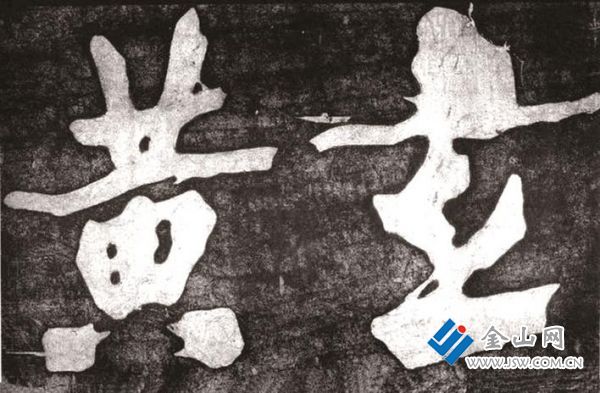

梁武帝在執政初期,公事繁忙,命令文學侍從殷鐵石在晉代大書法家王羲之的手跡中,拓下一千個各不相干、互不聯屬的字,供給諸王臨摹。還請沈約等大師,采取每個字一張紙,一字一字的教學方式,實行灌輸式教育。梁武帝有一天到“國子學”視察,看到皇子們難記字詞的樣子,想到自己小時候學習的感受,便覺得“每字片紙,雜亂無序”,收效甚微。

梁武帝回到宮殿,尋思到雖然中國在很早時就出現了專門用于啟蒙的識字課本,如秦代的《倉頡篇》《爰歷篇》,漢代的《凡將篇》《勸學篇》《急就章》,三國時代的《埤蒼》《廣蒼》《始學篇》等,但這些作品有的散佚不存,有的實用性有限,對后世沒有產生很大的影響。如果將王羲之手跡中的一千個字,編撰成文,字句間既密切聯系,且又富于文采和韻味,還可用來供皇子和世人學習識字,并從中掌握必要的知識,豈不妙哉。

周興嗣編韻文

《南史·沈約傳》載:時梁武嘗制千字詩,眾為之注解。梁武帝召來自己最信賴的文學侍從員外散騎侍郎(這是沿用漢朝設的官職,散騎的原意是沒有具體工作,只是散跟在皇帝身邊的顧問侍從。侍郎是當時政府部門“省”的最高領導。員外是正常編員以外加設的職位)周興嗣,講了自己的想法,說:“卿家才思敏捷,為朕作一韻文可也。”意為將這一千字編撰成一篇通俗易懂的啟蒙讀物。

周興嗣接受任務回到家后,閉上房門,將這一千字攤在桌上,擺在地上,逐字揣摩,絞盡腦汁,反復吟誦。史料記載為 “周興嗣次敕韻”,“次”是編排次序,“韻”是按照韻部、韻腳,把它編排起來。因為是奉皇帝的旨意承辦的,“敕”就是皇帝的昭命。周興嗣苦思冥想了一整夜,方文思如泉涌。他樂不可支,邊吟邊書,終將這一千字聯串成一篇內涵豐富的四言韻書。梁武帝讀后,拍案叫絕。即令送去刻印,刊之于世。因為在隋唐之前,不押韻、不對仗的文字,只能稱為“筆”,而非“文”。所以周興嗣奉旨成的四言韻書,就成了流傳1500多年的《千字文》。

周興嗣因出色地編撰了《千字文》,深得梁武帝蕭衍的贊賞,將他提拔為佐撰國史。周興嗣因一夜成書,用腦過度,次日,已鬢發皆白。唐代姚思廉撰《梁書》卷四十九記載:“次韻王羲之書千字,并使興嗣為文,每奏,高祖輒稱善,加賜金帛。”唐代李綽《尚書·故實》載:“梁武教諸王書,令殷鐵石于大王書中拓一千字不重者,每字片紙,雜碎無序。武帝召興嗣謂曰:‘卿有才思,為我韻之。’興嗣一夕編綴進上,鬢發皆白。”

周興嗣,字思纂。世居姑孰(今安徽當涂),是一個很有學問的人。梁武帝蕭衍常命他作文章,六朝歷史上著名的《銅表銘》《檄魏文》等文都是出自他的手筆。《梁書》《南史》《項城縣志》均有其傳。卒于梁武帝普通二年(521)。

一部蒙學經典

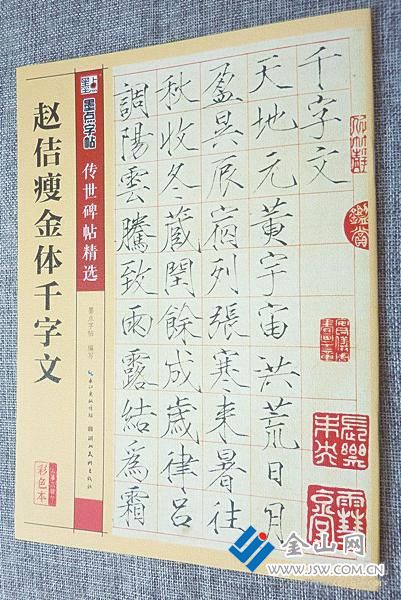

《千字文》押字押韻、朗朗上口、易記易背是得以廣泛流傳的重要因素。全篇采用四字句,簡要精練,押韻合轍,音調鏗鏘,易于引起兒童的興趣,這恰恰符合蒙學認知的規律。

《千字文》全文共250句,分四大部分。第一部分從宇宙的誕生、開天辟地講起,講到日月星辰、氣象物候、地球上的自然資源,一直講到上古的歷史;第二部分的主題是如何做人,在人的生存需求滿足之后,就要端正思想,修正行為,從而建立自己的德業,這是《千字文》整篇文章的中心所在;第三部分講述了國家、政權、政治、政令等有關的內容,介紹了為國家作出杰出貢獻的文臣武將和他們的事跡,贊美了祖國遼闊的疆域、壯麗的山河、秀美的景觀,讀了實在是一種真善美的教育和享受;第四部分描述了溫馨的人情和恬淡的田園生活,贊美了那些甘于寂寞、默默奉獻且不為名利所羈絆的人們,使我們珍惜人生、熱愛生活之心油然而生。

《千字文》引起了后人極大的興趣,因為是從王羲之的碑帖書法中臨下來的,所以就成了書法家的至寶。還因為它通俗易懂,而且十分押韻,舊時有很多人都把背《千字文》當作一種流行方式。就像是現在的人追明星一樣,如果背不下來的話,就會被別人看著落伍了。特別是那些剛剛把頭發梳起來的小娃娃們,個個都會搖頭晃腦地背幾句:“天地玄黃,宇宙洪荒。日月盈昃,辰宿列張”。過去有打油詩講私塾:“學童三五并排坐,‘天地玄黃’喊一年”,這是真實的寫照。明代古文大家王世貞稱《千字文》為“絕妙文章”;清代褚人獲贊《千字文》“局于有限之字而能條理貫穿,毫無舛錯,如舞霓裳于寸木,抽長緒于亂絲”。

《千字文》的影響

《千字文》作為一部有影響的作品,在很早就涉洋渡海,傳播于世界各地。在日本,《千字文》被用來習字及練習書法。在韓國,《千字文》曾作為國家的漢字初級讀本。在朝鮮,《千字文》里的從“天”到“水”的44個漢字被逐一記錄在了“常平通寶”的背面(朝鮮王朝時代的貨幣)。1831年《千字文》被譯成英文。此后數十年中,相繼出現了《千字文》的法文本、拉丁文本、意大利文本。

《千字文》不僅各地蒙館塾師用作兒童課本,也為社會上諸多行業所采用。《千字文》有一千個不同的字可以用于大容量編號,這是“一二三四”、“甲乙丙丁”、“子丑寅卯”無法完成的。如考場試卷編號、商人賬冊編號、作坊里屋舍,還有大部頭書籍編號之類,皆以《千字文》字序為序。“天地玄黃,宇宙洪荒”是臺灣早年的國防部兵籍號碼八個字,代表八個地區,例如:“天”代表臺北地區,“玄”代表臺南地區,“宇”代表高雄地區。

《千字文》問世1500多年的流傳表明,它既是一部流傳廣泛的童蒙讀物,也是中華傳統文化的一個組成部分。全書雖只用了一千個不重復的字,但卻有相當的知識價值和藝術價值,是一篇承上啟下的童蒙讀物。從古到今,許多人不但把它當作一部啟蒙教材來讀,而且還作為學習書法的絕好范本。《千字文》早已從啟蒙的課堂走進了學者的書齋里,它雖然失去了用于教材的作用,但成了學者們研究的對象。

圖:王鐵牛 提供

責任編輯:阿君