老地名中的歷史密碼

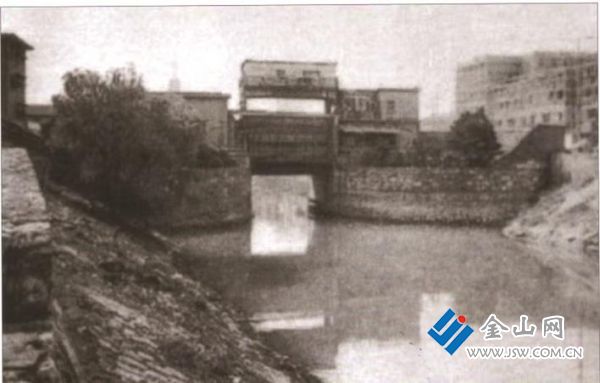

上世紀50年代的京口閘 圖:張崢嶸 提供

文/張崢嶸

一個地方的名字是人類社會發展的產物,是人們在生活、生產、相互交往聯系中對不同地理實體識別賦予的一種代號。事實上,這些代號深藏著當地文化與歷史的密碼,這些密碼就像鎮江文明的基因,串起了歷史與現在,讓我們了解這個地方的前世今生。

京口閘,古已有之。由于是那時鎮江市內運河上若干水閘中最大的一個,故而它長期以來,又一直被稱作“大閘”。但它和今天鎮江人所看到的新中國成立后新建立起來的“京口閘”是兩碼事。它既不坐落在現在這座新閘的位所,也不跨立在今天新閘控制的河道上。

從清《鎮江西城外附城三坊形勢詳細全圖》可知,古運河通往長江有兩個入江口,一處叫“大京口”,一處叫“小京口”,特別引人注目的是兩條河道上有兩處水閘,一處叫“大閘”,一處叫“小閘”。原來,當日的運河主干河道本是從今時上河邊兩端盡頭向北折轉直角點徑向西北,循現在的中華路一線通江的。這座古京口閘(大閘),就設置在今通向中華路的魚巷巷口,跨立于這條通江大河道上面。至今留下的“大閘口(在今魚巷口對面姚一灣內,老路名牌已拆)”地名,算是還能引起有心人探索興趣的一個遺跡吧。也就是說,今天的中華路正是當年的主干河道(1933年被填平,筑成了中華路)。當年的大“京口閘”出口,應在今中華路北口正對長江路老水廠附近。

而如今現存的這條通江河道,原是舊日鎮江城西城墻外運河干線上的一條支河,應系為了遇到江水上漲,運河水大時“分減水勢”和便利“漕運”盛時航旅方便而浚筑的。同樣,為了調節水量,當日也曾在距今平政橋通江的河口不遠處,設有一閘。閘也被同稱為“小閘”;原系與上述循今中華路那條河口的大閘(古京口閘)相對而得名。目前小閘也已無遺跡可尋,僅在今大埂街、新河街虹橋門街交會處存有一“小閘口”舊地名(老路名牌已拆)。

為什么要在運河上建立水閘?原來每當夏季洪水季節,長江水流量上漲,洶涌的江水由古運河流向下游的丹陽、常州、無錫一帶,使這些地區泛濫成災。而到了枯水季節,運河下游水量又不足,需要從長江上補足水量,因此在江南運河的上游就需要一座水閘來調節水量。

自唐朝人齊浣開鑿了伊婁河時起,位于江南的“京口港”與對岸瓜洲口成為全國南北交通運輸大動脈的最大吞吐港口,這條河也就成了江南運河的主航道,可能由于經濟財力的原因,為了調節水勢,人們在這條河上改設了土堰壩,所以唐朝公私文書上習稱為“京口埭(堰)”,并無“京口閘”的稱謂。也就是說,洪水季節,人們在此修筑堰壩,而到了枯水季節,再拆掉堰壩,所以很不方便。

北宋淳化年間,堰壩被廢掉,以后江水灌運,漲落無節制,漕運商航、官民怨聲載道。到北宋紹圣、元符年間,可能是地方官員的關心,財力的集聚,商賈的建議,官府在這條運河上建起大閘來調節流量,便利航運。以后歷代雖屢經修葺,但還是有時“廢閘筑堰(壩)”,有時又“拆堰建閘”,廢興不常。這座古京口閘的最后重建,恐怕要算是在明天順三年,明朝地方官吏因恢復漕河(糧運)“作(大)閘一,每歲以時啟閉”的那一次了。此后,直到清代的多次修葺,京口閘(大閘)未再有變動。

清末民初時,大京口港漸被淤塞,這條通江的運河主干道也被江流灌入泥沙淤淺阻湮,不能航行。因此位于平政橋的“小京口”就負擔起取代前者,專供客貨航運往來的職能了。這條支流的開浚與“小閘”的始建,在于何時?也有待查考。現時僅能查知:小閘最后一次重建,是在1662年(清康熙年間)。

現在的新京口閘,建在舊時石浮橋以北、“小閘”以南的入江運河上面,由于中華路筑成,當年的“大閘(老京口閘)”早已消失,故而也被人稱它為“大閘”。后因故倒塌,新的大京口閘系于1957年下半年枯水季節至1958年汛期前建成,仍叫京口閘。可喜的是,2012年有關部門在中華路東側進行考古,發現了明清京口閘(大閘)東閘體、明清時期石岸、明清道路、清代碑亭基及龜趺座、清代碼頭等遺跡,這些是大運河遺產的重要組成部分,具有重大價值。

責任編輯:阿君