智慧的價值勝過珍珠 情義的力量超越永恒

——寫在賽珍珠誕辰130周年之際

裴偉 裴詩語

1892年6月26日,一個女嬰降生在美國西弗吉尼亞的小鎮希爾斯波洛,父親賽兆祥,母親凱麗,女嬰取名康福特(Comfort)。當年12月14日,賽兆祥夫婦攜女嬰抵達中國上海,隨即溯江西上經鎮江沿著運河北上清江浦(今淮安市清江浦區)。

1896年初,冬去春來,賽家重新定居到夫婦倆居住過多年的鎮江,他們的女兒取了中文名賽珍珠。賽珍珠在這座古城生活到大學畢業,在此成長成才成婚。鎮江,被賽珍珠稱為“我的中國故鄉”。返美后直到晚年,臨終之前,她依舊一往情深地說:“我一生到老,從童稚到少女到成年,都屬于中國。”

中西合璧:房子和名字

賽珍珠在自傳中講述了她在中國故鄉的點滴記憶,“我的童年便在那兒靜穆地消逝,住在一間建筑在山頂上的小茅屋里,從這個山巔上可以俯瞰長江和人煙稠密的魚鱗也似的瓦屋頂,在我們家的那一邊,有許多矮小的山,可愛的園景一般的山谷和竹林。”

賽珍珠故居位于登云山上,中西合璧別墅式房屋,坐北朝南,二層磚木結構,瓦楞鐵皮屋面。墻身兩層以青磚疊砌,建筑出檐甚多,有牛腿支撐,立面層次豐富。推開酒紅色的木門,屋里的桌椅、家具都規整地擺放著。一樓的餐廳、客廳,二樓的書房、臥室……一切陳設宛如昨日,每間屋子有保存完好的壁爐,南北兩側為門和內走廊,四面窗戶都掛有賽珍珠生前喜歡的白色落地窗簾。避開了鬧市的喧囂,鎮江人像呵護自己的女兒一樣呵護著小屋中的一切。

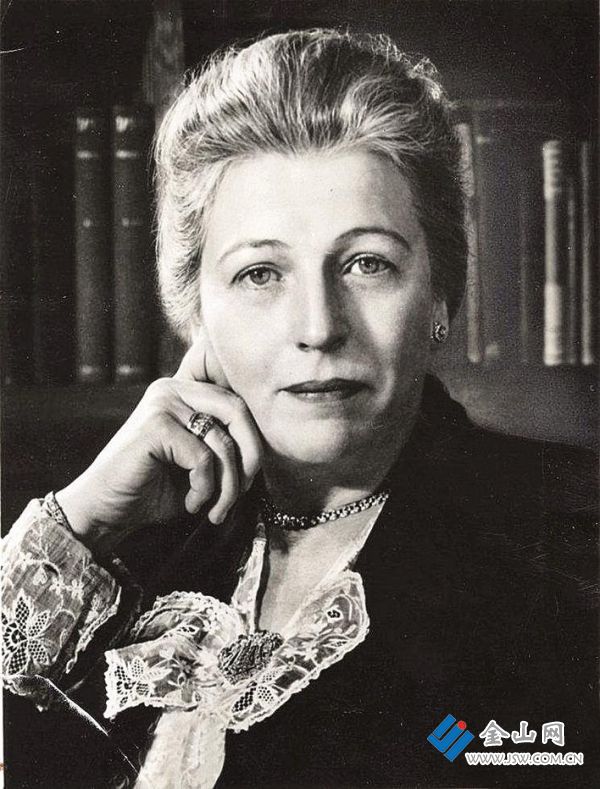

從四面透光的門廳進來,右手邊會客廳靠近壁爐的墻上懸掛著賽珍珠晚年的照片。照片中的老婦人滿頭銀發,身著黑色晚禮服,胸前的配飾是一條白色的珍珠項鏈,讓人想起小說《大地》中女主人公阿蘭干癟的胸口里緊緊揣著的那兩顆珍珠來。那兩顆珍珠,是勤勞的中國農村婦女阿蘭心中不曾展示的對生活的美好希冀,更是她善良賢淑甘貧樂道的偉大人格的寫照。“智慧的價值勝過珍珠”“才德的女性價值遠勝于珍珠”。這兩句來自箴言,實至名歸,影響了賽珍珠的終生。

刻骨銘心:記憶與回憶

1896年,賽珍珠父母成為第一個舉家來鎮江工作的傳教士夫婦。自此,一家開始在鎮江暫時安定下來。母親非常滿意這里類似故居的新鮮空氣,而賽珍珠也由此開啟了她的鎮江記憶:“對那個位于鎮江城外山上房子的記憶是非常清楚的,因為它是自己整個少女時代的家。那是一套四四方方的平房,房子地基很高,可以讓人順利地走進地下室。地下室里有個黑黑的地窖,里面存儲著一些過冬的煤,以供大爐子、壁爐和廚房的火爐使用。在側門廊下有個用格子棚圍起來的地窖,里面干干的,滿是灰塵,但下雨時,孩子們就可以在里面玩耍。”

在這里,和一般中國兒童一樣,賽珍珠留下了童年金色的回憶。這里有她兒時愛吃的芝麻奶糖、糯米糕、蘆葉包的糯米粽子、涼性很重的螃蟹,還有燒餅。她和中國人吃一樣的東西,講中國話,穿中國衣服,像中國人一樣做事。她描寫長江港口的故鄉環境:“河谷碧綠,白鵝搖擺于阡陌之間,農舍掩映在翠柳中,孩子們嬉戲在谷場上,身穿藍棉布衣服的農夫、農婦在田間耕耘。灰色古城外,江河如練,奔向大海”。

當然,賽珍珠被我們熟知不僅因為她傳教士女兒身份,還有她的巨作《大地》(The Good Earth)。這部描寫中國農民生活的長篇小說幫助她獲得1938年諾貝爾文學獎,并被譯成100多種文字在全世界出版,成為美國20世紀發行量最大的兩部小說之一。賽珍珠以滿腔熱情寫出了舊中國農村的重重災難,中國農民的淳樸敦厚、勇毅堅強、勤勞吃苦、堅忍不拔的種種優良品質。山靈水秀的鎮江哺育了賽珍珠,也為她日后蜚聲四海的作品提供了豐富多彩的生活素材。鎮江,是她成長的搖籃和走上成功的起點,在她的心目中留下了母親般的回憶。

文學永恒:王龍與劉龍

賽珍珠屬龍,《大地》最初的書名為“王龍”,書中人物“王龍”的署名方式也沒有采用西方人更習慣的先名后姓,而是堅持使用這個名字在漢語里的形式。在賽珍珠的“經驗”與“記憶”中,“王龍”這個名字在其所屬的生活環境中,就是這樣被長輩或平輩們呼來喊去的。賽珍珠的作品中第一次出現“王龍”這一人物,是短篇小說《革命者》。而這位王龍,其實是鎮江高資(今丹徒區高資街道)的一位菜農。

跳出書外,在新時期的賽珍珠研究史冊上,不能遺忘一位叫劉龍(1940-2011)的教師。他畢業于鎮江師專,曾在市三中、二中任教,并在二中(前身崇實女中)兼任校史組主筆,將20世紀初賽珍珠就讀任教女中的史料隨編入史,并以主筆名義邀請賽珍珠養女珍妮絲、賽珍珠國際基金會理事長沈志潔訪問鎮江。1991年,劉龍參加賽珍珠文學創作討論會籌備并發表論文,會后主編出版《賽珍珠研究》(云南人民出版社,1992),它為“我國的賽珍珠研究投下一塊有分量的基石”,也在美國文學研究、中國比較文學研究史上留下一筆。劉龍身罹肝癌10多年,病中仍堅持筆耕不輟,研探賽珍珠文化遺產,并只身赴美考察賽珍珠墓及青山農場,訪問賽珍珠國際基金會,被市賽珍珠研究會聘為顧問,被市文明委表彰為第十屆精神文明建設十佳新人。

市賽珍珠研究會遵照劉龍本人的遺愿,將劉龍執筆及合作撰寫的新聞消息、人物專訪、札記、考察報告、隨筆、學術論文等共計47篇,及海內外學者、教師、劉龍親屬懷念或研究劉龍的詩文12篇(首),結集成《永恒的賽珍珠:劉龍先生文札選集》,請南京大學張子清作序,在賽珍珠誕辰130周年前夕由江蘇大學出版社出版。

聲名重輝:文本與課本

在上世紀五六十年代之交,賽珍珠的作品被圖書館剔除,甚至被某些大學圖書館秘藏……直到1986年,《春風譯叢》第一期發表王澄節譯《大地》,1988年漓江出版社出版《大地》三部曲,賽珍珠作品才開始回歸中國文學和普通大眾的視線中。

1991年,鎮江首次召開賽珍珠文學創作討論會,賽珍珠獲得了“重新評價”。鎮江市賽珍珠研究會成立后,經過發函商榷,《辭海》《中國大百科全書》的“賽珍珠”詞條徹底抹去了所有負面色彩。在新中國成立60周年大慶期間,由中國國際廣播電臺、中國人民對外友協、國家外國專家局聯合舉辦了“中國緣·十大國際友人”網絡評選活動,賽珍珠位列提名獎第三,這是新中國成立以來,中國政府和人民給予她的榮光。

新世紀里,中國大學教科書《20世紀美國文學史》《新編美國文學史》《現代中國文學史 》《中國文學史》寫進了賽珍珠。最新人民教育出版社統編義務教育教科書九年級《語文》傳遞了“賽珍珠翻譯《水滸傳》的貢獻”。譯林出版社高一《英語》教科書整頁以賽珍珠為主題樣本,讓學生完成作家資料海報整理和設計。賽珍珠的聲名終于回歸到主流文化傳播的領域。

彼此抵達:人橋與心橋

1971年,“乒乓外交”用體育運動“友誼第一、比賽第二”的柔性對話,打破了中美兩國相互隔絕的堅冰。第二年,時任美國總統尼克松成功訪華后,中國贈送的一對熊貓抵達華盛頓,成為兩國人文交流的特殊使者。那一刻,賽珍珠看到了希望,落葉歸根的希望。黃土地的懷抱向她張開,等著她這位游子歸鄉。賽珍珠臨終前,故國之思得以安放,尼克松也稱贊賽珍珠是溝通中西方文明的人橋。

橋,是彼此的抵達。天地山川萬古不變,尚且擋不住人類彼此抵達的步履。“國之交在于民相親”,國家關系歸根結底是人民之間的關系。山和山不相遇,人和人要相逢。中美兩國人民的交往和友誼是無法阻隔的。人心相通之橋拆不得,正如賽珍珠所表達的“天下一家”,橋可以讓彼此相遇,彼此成全,彼此抵達!

2022年6月26日,江蘇大學等單位主辦“相知互鑒向未來”為主題的賽珍珠國際學術研討會開幕,來自線上線下、五湖四海的朋友們都可以在這座“橋”上擁抱彼此,得到力量。面對賽珍珠,我們永遠相信故鄉賜予我們的,是永恒的,是不會衰竭的。

本版圖片由作者提供

責任編輯:阿君