東吳第一陵——高陵

圖:王鐵牛 提供

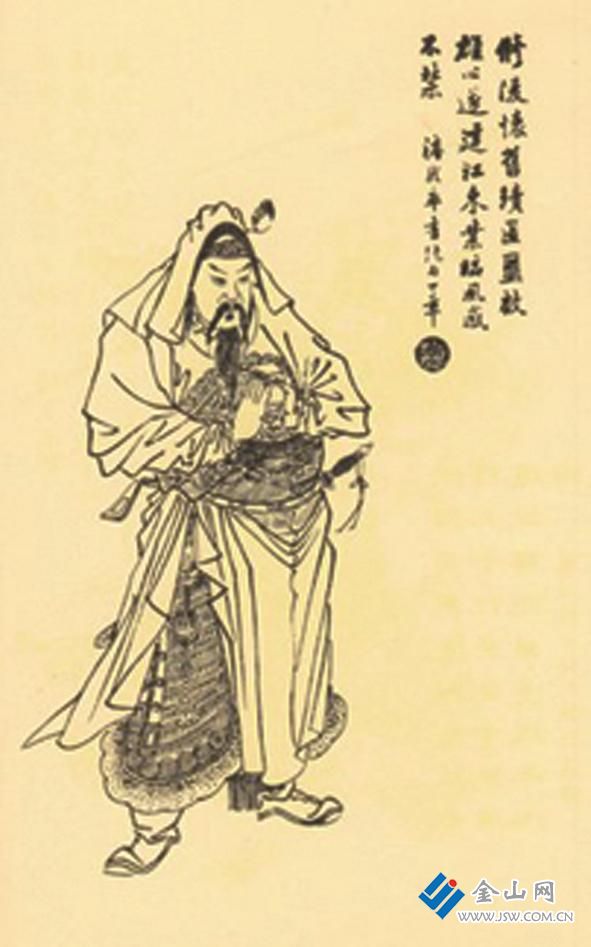

孫堅像

36a8701d-edf4-49fe-a899-0a8b4209640f

文/王鐵牛

鎮(zhèn)江這座底蘊深厚、人文薈萃的歷史文化名城,是吳文化的重要發(fā)祥地,境內(nèi)“高陵”,是三國時期東吳被追尊的“武烈皇帝”孫堅與吳夫人的合葬墓,也是東吳第一陵。

一、東漢名將數(shù)孫堅

孫堅(155-192),字文臺。少時性豁達(dá),17歲隨父去錢塘,遇海盜掠財分贓,奮力斬殺,由此名聲大振,始任錢塘縣校尉。熹平元年,孫堅以郡司馬的身份,協(xié)州郡官兵討伐許昌,因功遷升鹽瀆、旴眙、下邳縣丞。中平元年,隨中郎將朱俊南征北戰(zhàn),升任為別部司馬,參與鎮(zhèn)壓黃巾軍,升遷長沙太守,后因戰(zhàn)功被封為烏程侯。

中平六年,董卓專權(quán),孫堅起兵征討,被任為破虜將軍。董卓懼怕孫堅勇武威猛,想與孫堅和親,并且讓孫堅開列子弟中能任刺史、郡守的名單,答應(yīng)保舉任用。在利誘面前,孫堅義正辭嚴(yán)地說:“卓逆天無道,今不夷汝三族,懸示四海,則吾死不瞑目,豈將與乃和親邪?”董卓見計不成,便領(lǐng)兵與孫堅交戰(zhàn),反遭重創(chuàng)。孫堅乘勢進(jìn)攻洛陽,擊敗董卓。

據(jù)1869年“富春堂”《云陽幸家巷孫氏宗譜》、1877年“鶴衍堂”《云陽前觀孫氏宗譜》、1948年“敦倫堂”《丹陽嚴(yán)莊孫氏家乘》等譜記載:東漢時,孫權(quán)的爺爺孫鐘從吳郡富春(今浙江富陽)徙居江東曲阿,在城西白鶴山下種瓜為生。孫鐘為人淳樸,所種瓜因水沃土肥、品質(zhì)優(yōu)良,受當(dāng)?shù)厝朔Q贊。此外,還流傳有孫鐘遇三仙人卜吉地而葬不同版本的民間故事。至今在司徒一帶有孫鐘種瓜的白鶴山、三仙廟、三仙橋、三仙塘、灌瓜井等史跡遺存。

中國自古以來有“葉落歸根”的思想觀念,孫堅葬高陵離父親墓葬白鶴山相距很近,是孫氏族人視曲阿為其皇基發(fā)祥地的證據(jù)。

二、古籍記載葬曲阿

孫堅在討伐劉表之時,劉表派遣大將黃祖和孫堅開戰(zhàn)。黃祖不敵孫堅,屢次戰(zhàn)敗。孫堅在追擊黃祖時,中了埋伏,被亂箭射死,時年37歲。

關(guān)于孫堅葬地在曲阿(古丹陽地名),史書多有記載。《三國志·孫破虜討逆?zhèn)鳌肪硭氖d:“堅薨,還葬曲阿。”《資治通鑒》卷六十一載:“堅死,策年十七,還葬曲阿。”《至順鎮(zhèn)江志》記載:“高陵,在吳陵港,武烈皇帝所葬。孫堅征丹徒,為黃祖所殺,還葬曲阿。后權(quán)稱尊號,追謚武烈皇帝,墓曰高陵。土人自今稱為孫墳,以其最大異于他墳,故又呼為大墳。”《建康實錄》卷一載:“后(孫堅)征劉表于荊州,為江夏太守黃祖兵殺之于峴山,兄子賁于堅喪還葬曲阿。收其眾歸袁術(shù)于淮南。”

現(xiàn)在未對丹陽的高陵進(jìn)行過考古,外界對孫堅的葬地有南京江寧、蘇州、浙江富陽之說,眾說紛紜。孫權(quán)稱帝,追謚父親孫堅為“武烈皇帝”,將其墓按帝陵規(guī)格重新修建,并曰“高陵”。建安十二年(207),孫權(quán)母親吳氏逝世后,合葬于高陵,史書也有記載:《三國志·吳書嬪妃傳》卷五十:(吳氏)臨薨,引見張昭等,屬以后事,合葬高陵。

高陵在古代作為一處景點,時刻被人們關(guān)心著。陵上的林木、石碑遇險,在歷代史書上也有記載:《三國志》卷四十七載:“太元元年(251),秋八月朔,大風(fēng),江海涌溢,平地水深八尺,吳高陵松柏斯拔,郡城南門飛落。”《宋書》三十四卷載:“太元元年八月朔,大風(fēng),江海涌溢,平地水深八尺,拔高陵樹二株,石碑蹉動,吳城兩門飛落。”

三、高陵的前世今生

為了方便祭掃陵墓,孫權(quán)在赤烏八年(245)特地在句容境內(nèi)開挖了一條人工運河“破岡瀆”,連通云陽與建業(yè)(南京)。因此,人們也將延陵通往高陵的這段水道稱為“吳陵港”。

太元元年(251),年已70歲的吳大帝孫權(quán)幸曲阿,祭高陵,大赦。在高陵周圍,古時的“龍埂”“城河墩”“黃陵溝”等地名,一直到現(xiàn)在還使用,有的遺址在農(nóng)村格田成方時被整平了。原大墳墩墩北,有磚石砌的門,門前有石尊。旁邊還有房屋地基,有可能是守墓人住的。現(xiàn)在人們在種植時,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)殘磚碎瓦。

高陵,當(dāng)?shù)厝朔Q之為“大墳”“孫墳”“吳陵”“吳王陵”,且對高陵區(qū)域泛稱為“大墳墩”,“大墳村”由此得名。高陵位于今丹陽市司徒鎮(zhèn)譚巷行政村大墳自然村東北側(cè),1999年被鎮(zhèn)江市人民政府確定為文物保護(hù)單位。

還有傳說,古代高陵周邊人家,辦婚喪喜事時備酒宴需要桌子、板凳、碗筷,只要帶上供品,到土墩北側(cè)的石尊前燒炷香,再禱告幾句,明天就能借到。但用畢后要洗凈如數(shù)歸還。可是有人心術(shù)不正,借了沒有歸還,以后村民就再也借不到了。這個傳說故事,是教導(dǎo)人們做事要講信用。

大墳村在舊時有育山芋苗出售的習(xí)俗。村上人到了冬天,選擇光滑飽滿的山芋,貯藏在高陵上的“山芋塘”(即在大墳墩離地略高處挖出窖坑)里。此處貯藏的山芋損壞率低、出芽率高,出芋的品質(zhì)好,深受百姓喜愛。這種窖坑是淺表層的,對高陵不會構(gòu)成很大的毀壞,但這些深坑日后為盜墓賊提供了便利。

四、盜墓者留下蹤跡

上世紀(jì)60年代,農(nóng)村經(jīng)濟匱乏,因此大墳村大隊干部晚上開會,商量在大墳墩墩東建窯燒磚。將大墳墩鏟平后,還可增加土地耕種面積。決定第二天派人到城里去,采購豬頭、公雞、青魚等為祭品,在動工前祭山神。但到了下半夜,突然電閃雷鳴,狂風(fēng)大作,到天亮?xí)r雷聲才稍歇。一大早,有村民到田里作業(yè),看到大墳墩東首半個土墩出現(xiàn)了一條南北走向,寬度與深度均達(dá)2米以上,長度達(dá)40米的大裂縫。早飯后,“大墳墩出現(xiàn)大裂縫”的消息已傳遍了全村。晚上開會的一些參與者,猜想到可能建窯之事觸怒了山神,嚇得直吐舌頭,驚訝不已。不久,裂縫又自然彌合了。筆者推測,可能是以前挖的貯藏山芋的窖坑,受到雨水的侵蝕而引起塌方。

俗話說:“無石不成山,無寶不成墩”,作為一座名傳江南的東吳第一陵,墩中可能有寶,故有盜墓者來偷盜。2006年10月,有兩個鄉(xiāng)民到墩上捕蛇,發(fā)現(xiàn)一處地表土被翻動過。兩人覺得蹊蹺,更不敢繼續(xù)往山上去,就趕緊跑到附近村子,找人來查原因。

查看到在斜側(cè)上方十米處,發(fā)現(xiàn)一個小圓洞,直徑約六公分。小洞與地面垂直,洞壁渾圓。他們意識到有盜墓賊作案了,小洞可能是換氣孔,附近應(yīng)該有大洞。再仔細(xì)檢查,果然在不遠(yuǎn)處找到了主盜洞。主盜洞上面覆蓋著樹枝和麻袋,最上面覆蓋著一層厚厚的細(xì)土作偽裝,若不仔細(xì)探查,還真難察覺。這事很快上報到有關(guān)部門,警方和文保人員在下洞勘查發(fā)現(xiàn),主盜洞呈直角結(jié)構(gòu),先往下通約10米,再朝東南向橫向延伸約31米。洞口直徑僅0.6米,勉強一人上下。入洞數(shù)米后,直徑擴大近一米,人在洞中可行動自如。在盜洞中尚有12支未使用的工業(yè)乳化炸藥,以及電線、蠟燭等器材……

高陵的外形為圓形土山墩,高度20多米。在半丘陵的原野里,顯得格外突兀。墩上林木繁密,小徑蜿蜒,給人一種神秘莫測的感覺。歲月悠悠,斗轉(zhuǎn)星移,當(dāng)年孫氏的霸業(yè)也早已成了歷史,但每年都有大量的游客,來這里觀光三國古跡,勾起他們的絲絲思古幽情。更有許多孫氏宗親,來這里祭祀祖先。

責(zé)任編輯:阿君