從“血吸蟲病暑假訓練班”說起

本報記者 竺捷

6月30日本報A11版刊發的“從一則‘除四害’倡議書說起”,提到了上世紀五十年代的血吸蟲病防治。市民張先生手上有些資料,正好與此相關。

血吸蟲病防治訓練班

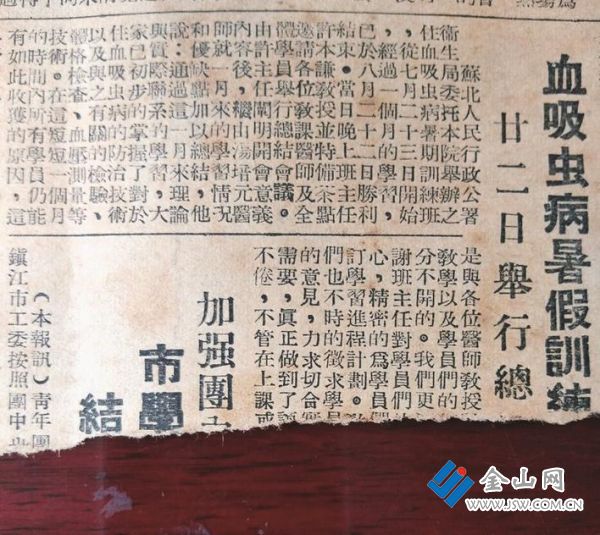

圖1

新中國成立初期,江蘇醫學院設在鎮江。張先生在1951年9月的老報紙上找到一篇報道(圖1),可惜部分殘缺,不過大意很清楚,即開設“血吸蟲病暑假訓練班”。

大致內容是這樣:“蘇北人民行政公署衛生局委托江蘇醫學院舉辦血吸蟲病暑假訓練班,從七月二十三日開始,經過一個月的學習,已于八月二十二日勝利結束。當日晚上班主任許本謙教授特備茶點邀請各位教課醫師及全體學員舉行總結會議。由許主任闡明開會意義內容后,繼由湯培元醫師就一月來的學習情況和優缺點加以總結,他表示通過一月來理論與實際聯系的學習,大家已初步掌握了對于血吸蟲病的防治技術以及與之有關的檢驗、體格檢查、血壓測量等技術。在這短短一個月的時間內,所有學員仍能有如此收獲的原因,是與各位醫師教授和學員們的努力分不開的……”

許本謙何許人也?他是中國著名血吸蟲病防治專家。1935年同濟大學醫科畢業,1938年德國漢堡大學醫科畢業,獲博士學位。翌年回國后,歷任國立江蘇醫學院(重慶)教授、附院院長兼內科主任,華東軍區第二十七軍血吸蟲病防治委員會顧問、血防第三大隊和華東公安第十七師血吸蟲病防治技術指導委員會主任。他擅長內科傳染病的治療,對血吸蟲病、絲蟲病防治有重要貢獻,蜚聲國內。1952年,他參加赴朝慰問團。1955年后,歷任江蘇醫學院臨床內科和傳染病學教研組主任、全國血吸蟲病防治研究委員會委員等。1958年擔任研究生導師,承擔國家科研課題“晚期血吸蟲病治療研究”。從其履歷可見,許本謙一生都在與血吸蟲病做斗爭。

血吸蟲病由來已久

其實,血吸蟲病在中國由來已久。據從1972年湖南長沙馬王堆出土西漢女尸和1975年湖北江陵鳳凰山出土男尸上查到的血吸蟲卵來看,血吸蟲病在中國至少有2100多年的歷史。

血吸蟲病是一種人畜共患的寄生蟲病,人得了血吸蟲病,會嚴重損害身體健康,造成勞動力下降,影響生產;急性或慢性病人若不及時治療或治療不徹底,發展到晚期可危及生命;婦女得了此病,嚴重的會影響生育;兒童患了這種病,影響生長發育,嚴重者患“侏儒癥”。20世紀50年代以前,血吸蟲病流行地區遍及江蘇、浙江、安徽、江西、湖南和上海等12個省市的350個縣市,患病人數約有1100余萬,這一數字是相當驚人的。

1953年,民主人士沈鈞儒在太湖療養時,發現在長江下游各省血吸蟲病流行極為嚴重。當年9月16日,他給毛澤東寫信反映了這一情況,毛澤東當即復信,指出血吸蟲病危害甚大,必須著重防治。1955年在杭州召開中央工作會議期間,毛澤東向時任國家衛生部副部長的徐運北了解血吸蟲病的情況,并發出了“一定要消滅血吸蟲病”的偉大號召。

鎮江的感染情況

歷史上,鎮江是血吸蟲病重災區。清道光年間,丹陽折柳西寺莊是一個有“九井、十三巷、二十四個花墻門”數百戶的大村莊,由于血吸蟲病肆虐,至清宣統時只剩下5戶人家;后巷鎮安頭村,地處長江邊,該村在民國時,死于血吸蟲病者達84人,其中一年內死于血吸蟲病者高達63人。1912年,丹徒照臨鄉(后改石橋鄉)孫家村,男子不長,女子不育,患膨脹病死亡,村上36戶成為無人戶。

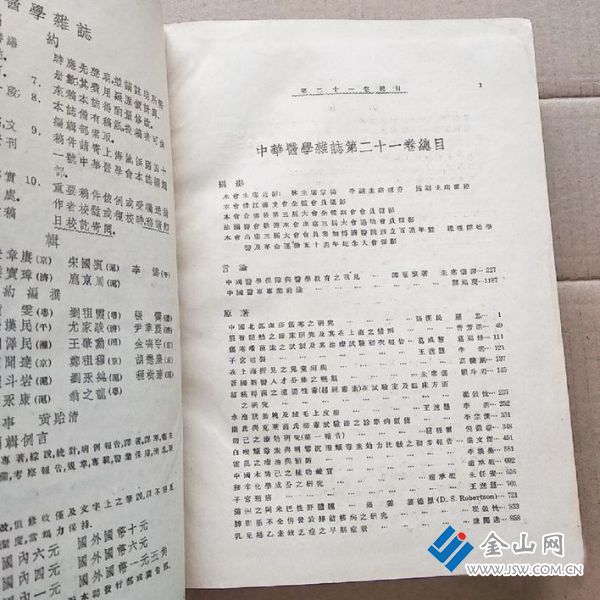

圖2

1934年夏季,駐鎮江部隊士兵,經常在甘露寺右側水域游泳,9月中旬以后,有數十名士兵突發原因不明疾病,其中有兩例重癥患者送中央醫院治療,確診為血吸蟲病。之后,全國經濟委員會衛生實驗處寄生蟲學系姚永政和祝海如兩位專家,與部隊醫務所在駐鎮部隊駐地開展調查,共檢查669人,檢出血吸蟲卵陽性46人,感染率達6.9%,高于長江中下游沿江其他地區的感染率。在《中華醫學雜志》第21卷(圖2)第4期有報道,在甘露寺右側小河內尋獲釘螺百余只,檢驗發現類似血吸蟲尾蚴,將其接種于兔體內,1935年1月解剖兔發現有血吸蟲成蟲。

1936年,在蔣喬鄉的三擺渡,通過實驗室診斷,確診了首例晚期血吸蟲病引起的腹水病人。1947年,省衛生處蘇南地方病防治所在運河、沿江及焦山一帶發現陽性釘螺。同年,高資沿江的馬橋、紅光、營春和炭渚4村群眾,上蘆灘作業,發現大批人有紅疹、發燒癥狀,后診斷為急性血吸蟲病,其中多人死亡。

新中國成立初期,我市對受血吸蟲病危害嚴重的陸家圩、八公洞、招隱寺、江心花園等8個自然村開展調查,調查79戶306人,患腹水致死45人。江心鄉東興村因晚期血吸蟲病有很多“大肚子”,稱為“腰鼓村”。有一個村,男人多被血吸蟲病奪去生命,被稱為“寡婦村”。蔣喬鄉蓮花洞、大新、秧壩3個棚戶小自然村,共有40余戶,3個村先后32人死于這種病。

多措并舉來防治

釘螺是血吸蟲中間宿主,消滅釘螺是切斷血吸蟲病傳播途徑的關鍵。1950年后,鎮江每年都投入大量人力、物力、財力開展查螺滅螺。鎮江地區釘螺分布主要分丘陵、山區和水網、江灘兩種環境,上世紀50年代初期,山區、水網地區大多采用“開新填舊”“包餃子”等方法土埋滅螺。江灘多采用“走底火”“拖拉機翻耕”滅螺,并噴灑“砒酸鈣”化學藥物滅螺。1958年,我市組織群眾性江灘滅螺大會戰。

20世紀50年代后期,在土埋滅螺和化學藥物滅螺的基礎上,我市積極開展改造江灘環境滅螺,如圍灘建農場、工廠,開挖人工湖和魚塘等。1956年10月,在金山寺后,釘螺密布江灘,開挖魚塘131個,建成水產養殖場;1960年,對金山一側200畝低洼草灘螺區開挖“一泉人工湖”蓄水,并用藥物浸殺滅螺;1962年,在焦山西一片低洼灘涂圍灘造田,后建立紡織廠、焦化廠、印染廠等;焦山苗圃、金山養殖場、潤州養殖場,以及諫壁地區的橋梁廠、船廠、磚瓦廠都是在有螺灘地建成。

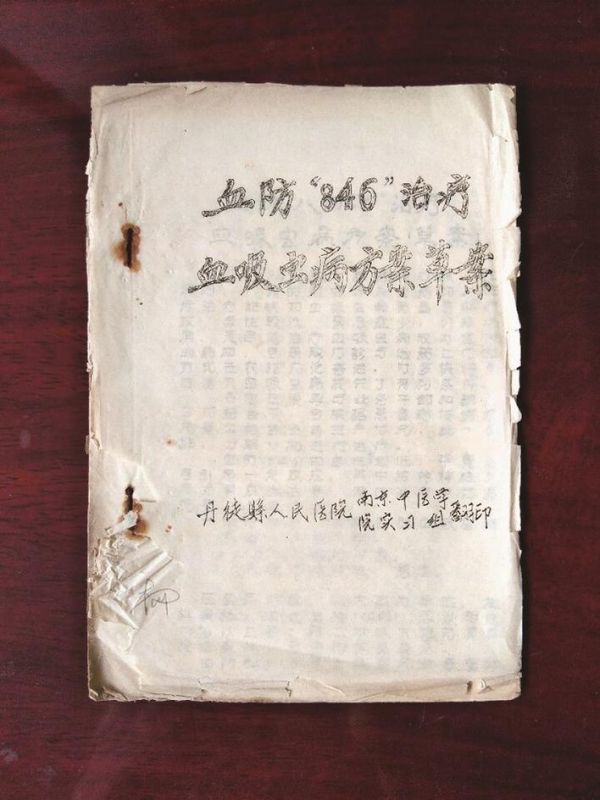

圖3

圖4

當然,查治血吸蟲病人也是重要環節。新中國成立初期,我市在治療上采用酒石酸銻鉀靜脈注射二十日療法治療病人,其副作用大,不適宜對大多數病人治療。1966年6月起,開始全面推廣六氯對二甲苯(血防-846)普治血吸蟲病,把藥物送到田頭、床頭,看藥入肚。張先生正好有一本由“丹徒縣人民醫院南京中醫學院實習組”翻印的《血防“846”治療血吸蟲病方案草案》(圖3),有10余頁,開篇就是對“血防-846”的介紹,“它是一種新的口服、非銻劑、廣譜的驅蟲與殺蟲藥物……可采取門診與送藥上門的方式在農村廣泛普治。”1951年至1960年,鎮江市累計查出血吸蟲病患者26215例,共治療病人20312人次;1961年至1970年,鎮江市累計查出病人7424例,共治療病人13680人次。對照中央血防辦制定的《基本消滅血吸蟲病標準》,1976年鎮江市達標(圖4為血防辦信封),1978年丹徒縣、句容縣達標。

圖5

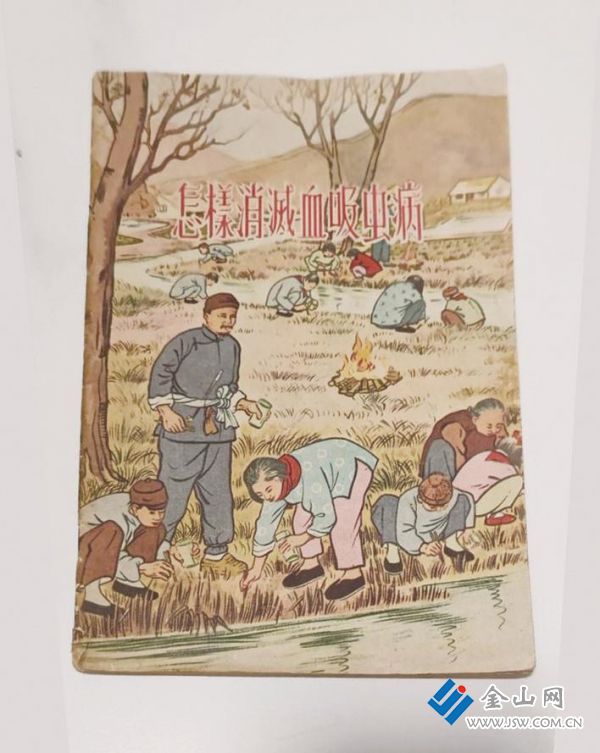

圖6

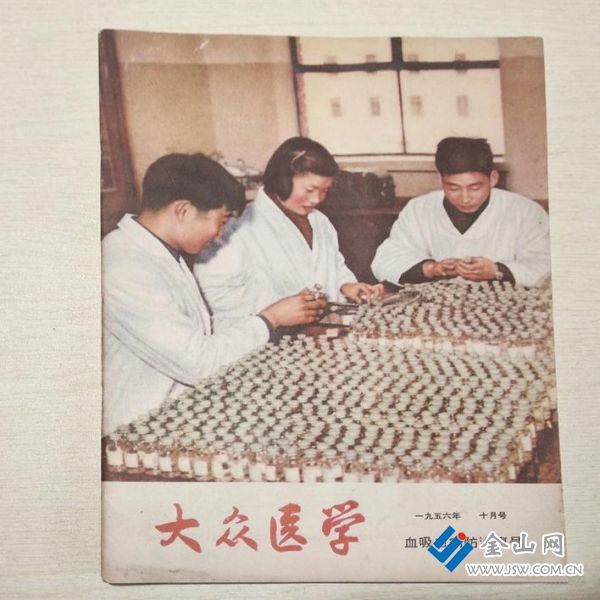

圖7

新中國成立初期,血防宣傳以標語、掛圖(圖5)、廣播、黑板報為主,當時出版了不少普及讀物(圖6),醫學界也將防治血吸蟲病列為重大課題(圖7)。上世紀50年代后期,我市放電影前都會放血防幻燈片,反復放映《送瘟神》《血吸蟲生活史》《枯木逢春》等以血防為內容的影片……滅釘螺,改造江灘,不斷改善人居環境,如此才能圍殲貽害群眾的血吸蟲病,鎮江的血防史是一段可歌可泣的歷史,更是必須銘記的歷史。

圖:竺捷 提供

責任編輯:阿君