茅山來了陳司令

——新四軍抗戰組歌創作瑣憶

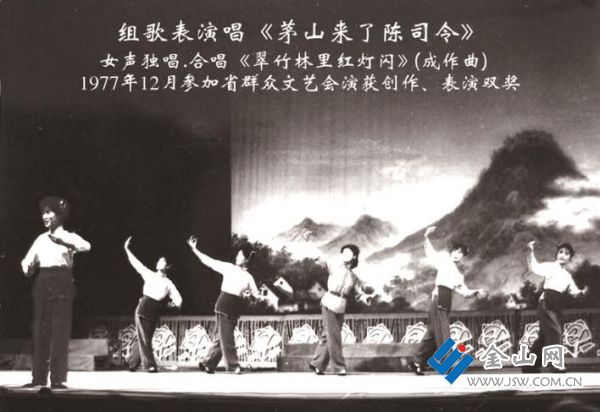

《茅山來了陳司令》演出照

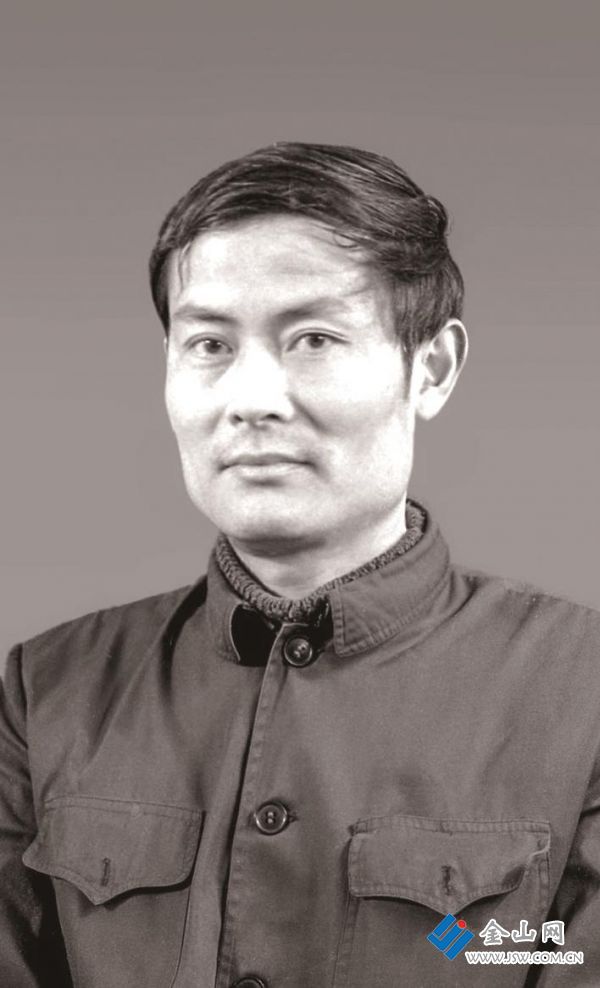

呼延鎮

本文作者(右)和成貽順老師在一起

□ 朱宏瑗

前不久,市文化局離休干部、年屆九秩的成貽順收到一條微信,是茅山新四軍紀念館的楊館長發來的,信中說他們打算采用產權置換的方式,盤下茅山景區內一棟老舊的大會堂,重新裝修后作為對黨員干部開展傳統教育、演出紅色節目的主陣地,屆時邀請鎮江市文化館復演組歌《茅山來了陳司令》,作為景區的保留節目。市文化館的張館長已經開始關心此事。

楊館長最后對成老說: “我相信你們的這一作品一定會重新和觀眾見面的。”

成老將楊館長的微信轉發給我,同時還告訴我一條消息:南京藝術學院正為一部新四軍戰史紀錄片配樂,歌曲選用的就是《茅山來了陳司令》。

一

時光倒流四十五年。

1977年末,江蘇省群眾文藝會演在寧舉行,鎮江地區代表隊演出的組歌《茅山來了陳司令》反響熱烈。

這個節目創作于半年前,考慮到次年就是新四軍挺進江南、創建茅山抗日根據地40周年。茅山根據地的行政區劃(包括金壇、溧陽、高淳等縣)全部屬于當年的鎮江地區,茅山新四軍的故事是最有鎮江地域特色的抗戰故事。為此,鎮江市文化局決定創作一組反映新四軍當年抗日事跡的歌曲,作為鎮江地區代表隊參加全省群文會演的主打節目。創作任務由鎮江市文化館牽頭落實:康新民、陸潮洪、張繼春等鎮江知名的文學創作老師負責歌詞撰寫,譜曲的任務則由負責全市業余音樂創作的省音協會員成貽順老師落實。

1949年,17歲的成貽順參加中國人民解放軍某軍文工團,后隨部隊入朝參戰,二十年間一直從事部隊文藝演出、文藝創作和文化宣傳工作,先后5次立功,獲朝鮮政府、全國政協、中國人民赴朝慰問團頒發的祖國解放獎章、軍功章及和平紀念章等多枚。1969年成貽順轉業,1971年調入鎮江市文化館。

我和呼延鎮原來都是鎮中畢業的知青,在廣闊天地煉紅心時作過幾首小曲,回城后有幸成為成老師的學生,更有幸成為組歌的創作組成員。

新聞界有句行話:三分寫,七分采。其實,音樂創作也是這個道理,尤其是民歌或有地域特色歌曲的創作,先要采風,然后才談得上作詞譜曲。

康新民等先期進行了采風和歌詞創作。入秋,我們跟隨其后,成老師到地區文化局開了介紹信,又到鎮江市第二中學借了一臺當年十分稀罕的盤式磁帶錄音機,外觀是一只30厘米見方的箱盒,掀開箱蓋,可見兩只放置錄音帶的轉盤。錄音機很重,足有10公斤多,好在我和呼延都在農村鍛煉過,肩膀頭耐壓耐磨,一根扁擔,一人一頭,抬著錄音機,在成老師帶領下,開啟了茅山老區的采風之旅。

二

那時去農村,交通遠不如現在便捷,破舊的長途車里塞滿了旅客,車廂內彌漫著汽油味、汗臭味和劣質卷煙味。狹窄的沙石公路,汽車碾過,揚起的灰塵遮天蔽日。

當年茅山老區的縣城樣子都差不多,一條主街,從這頭走到那頭,一支煙工夫。住宿條件簡陋,哪有什么標準間,四個人住一室算是優厚待遇,鄉鎮條件更差(對了,那時還叫公社)。雖如此,我和呼延卻甘之如飴——不僅僅因為我們吃過苦,更因為“采風”這個詞過去是和藝術家聯系在一起的,如今竟也成為我們的任務。

每到一地,先去文化局或文化館,遞上介紹信,說明來意,再根據主人的建議下到鄉村,采訪有關人員,聽他們講自己親歷或別人經歷的新四軍故事,唱當年的紅歌或當地的山歌小調。一般都是成老師提問,我和呼延在筆記本上記錄或用機器錄音。

成老師一路謹言慎行,倒是我和呼延隨意率性,特別是我口無遮攔,常常向縣里接待人員謊稱成老師是地區文化局派來的官員。聞此言,對方立馬變得熱情恭敬,接下來的事情也好辦得多。當然,事后我少不了被成老師批評。

究竟去了哪些鄉村采風已記不周全,手記的原始材料也早已丟失,印象中當年錄音的整整一盤磁帶最后交給了文化館。記憶深刻的是我們曾經去過句容的茅山鄉和溧陽的水西村。

三

茅山,當年曾經“終夜喧呼”,如今安寧靜寂。山腳下,光線昏暗的農舍里,一位家住附近、精神有點異常的老農,亢奮地給我們講述他的故事:十幾歲在當地參加新四軍,跟隨陳司令南征北戰。孟良崮戰役中是機槍班長,沖到山頂被彈片擊中頭部,落下精神異常的病根。1949后復員回鄉務農,政府的優撫人員名單中漏掉了他的名字,從此未領過撫恤金。故事講完,他唱起了新四軍軍歌,雖五音不準,卻令人感動。我們送他出門,暮色中,望著他瘦小佝僂的背影漸漸遠去,心頭涌上難以言說的滋味。

水西村屬溧陽縣四大古鎮之一的竹簀鄉,北依茅山,南臨瀨水,茂林修竹,河塘茅舍,是典型的蘇浙皖交界處的村落。當年新四軍江南指揮部就設在這里,陳毅和張茜的婚房也在這里。

當時“文革”結束不久,百廢待興,修復新四軍江南指揮部等舊址的工作尚未提上當地政府的議事日程。不過這倒使我們看到了這些舊址破敗粗陋的原貌,真切感受到當年新四軍物質上是何等艱苦,精神上是何等樂觀。

陳毅和張茜的婚房是一間普通農舍。幾十年過去了,世事變遷,兩個人曾經同衾共枕的那張江南農村老式大床依舊默默地佇立于屋內。上世紀四十年代初一個寒冷的日子,陳、張二人就是在這間小屋內舉行了極為簡樸的婚禮。我們聽當地老鄉講陳司令“洞房花燭夜”的故事,聽他們唱“盼紅軍”,聽他們唱填了新詞的地方民歌……后來,我又查閱到陳毅當年在水西村吟詠給新婚妻子的詩作《佳期》:燭影搖紅喜可知,催妝為賦小喬詩。同心能嘗渾疑夢,注目相看不語時。一笑艱難成往事,共盟奮勉記佳期。百年一吻叮嚀后,明月來窺夜正遲。元帥詩人既為水西村留下運籌帷幄的殺敵故事,也為水西村留下鐵漢柔情的烽火愛情佳話。

四

采風結束,回到鎮江,成老師帶領我們重聽錄音,復盤采風的每一個細節。那段時間我們去得最多的地方是成老師在文化館二樓的宿舍——一間用薄板隔出來的面積四五平方米的小屋。地板上了年紀,踩在上面吱吱作響。

一番討論后,覺得原來的三首歌詞似乎不能反映茅山抗日斗爭的全貌,擬增補一首。好在呼延是“全能選手”,既能譜曲,又擅長寫詞,干脆交由他包辦。呼延也不負眾望,很快寫出歌詞,這就是后來獲得一致好評的組歌首曲《茅山來了陳司令》。

確定了組歌的音樂主題、總體風格之后,成老師進行了分工:四首歌曲,第一首已經落實;第二首《翠竹林里紅燈閃》(康新民詞),成老師親自操管;第三首《山歌一唱十里響》(陸潮洪詞)和第四首《慶勝利》(張繼春詞)均由我譜曲。

其實,在鎮江業余音樂創作隊伍里,我只是個人微望輕的初學者。擔此重任,深感力不從心,好在有成老師熱心指導,每個音符,每段旋律,反復推敲修改,直到10月份,參加會演的代表隊集中排練時,組歌創作方告結束。

評價這組歌曲的旋律,我以為最出彩的當數前兩首,即呼延鎮的《茅山來了陳司令》和成貽順的《翠竹林里紅燈閃》。兩首主歌旋律均采用中國傳統的五聲音階,化用了溧陽民歌,前者為“徵”(sol)調式,后者為“羽”(la)調式,兩者均為中國小調歌曲,但后者旋律更加細膩、婉約、柔美。組歌演出后專家和觀眾的評價也是如此。

四首歌曲都編配了和聲,其中《翠竹林里紅燈閃》尤為優美。配和聲者是原中央音樂學院教師王振憲(“文革”期間下放鎮江)。遺憾的是受排練時間倉促和演員水平所限,演出時和聲效果未能得到充分展現。

當年12月,江蘇省群眾文藝會演在南京拉開帷幕,作為專業干部和主創,成老師全程參加。我和呼延未能躬逢其盛,只知道會演結束,鎮江地區代表隊載譽而歸——捧回了創作、演出“雙獎”證書 。

幾十年過去了,工作的繁雜和家庭的瑣事將自己曾經參與創作“組歌”的這段往事記憶漸漸湮沒,直至被楊館長傳來的好消息重新激活。

想想都美:在茅山腳下,唱茅山組歌!

衷心祝福成貽順老師健康長壽,在不遠的將來見到自己的作品重登舞臺。

深切懷念先后辭世的“組歌”的主要詞曲作者陸潮洪、呼延鎮、康新民三位先生,相信遠在天國的他們也一定會聽到茅山飛來的歌聲——

藍天上哎出紅云,

茅山來了陳司令。

開辟紅色根據地,

鋼刀插進敵人心。

……

(攝影 陳大經等)

責任編輯:阿君