從民國時期一封求情信說起

記者 竺捷

鎮江這個地方,民國時期出了許多錢莊主和銀行家,不少人在中國近現代金融史上頗具影響力,吳在章便是其中之一。近日市民張先生在網上發現他的一封信,我們就從這封信說起。

信件寫得有水平

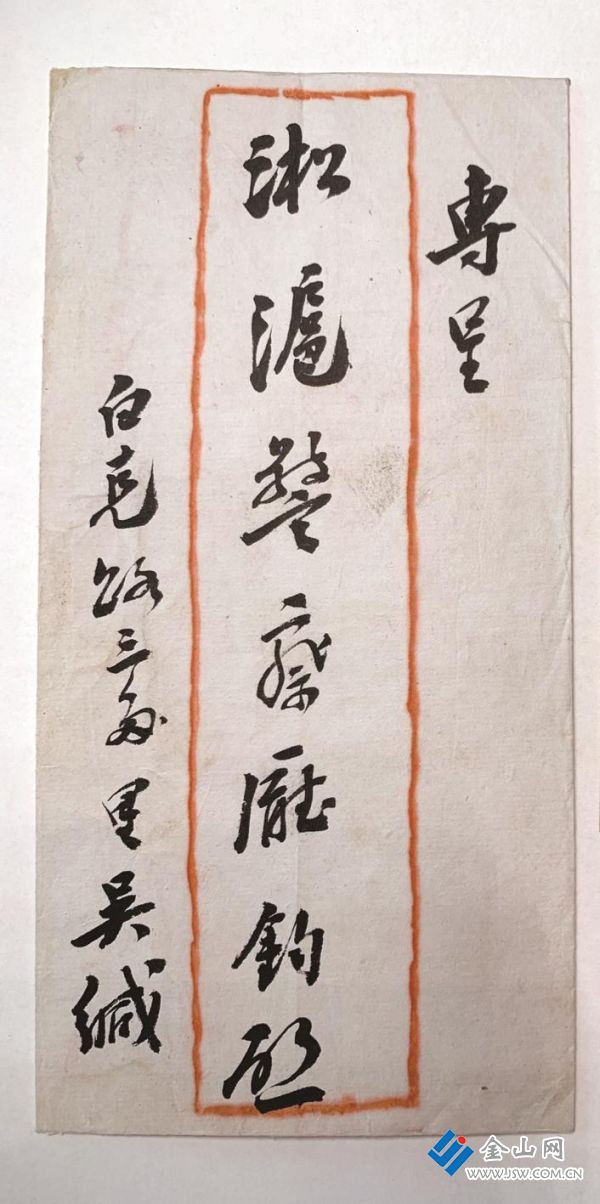

圖1

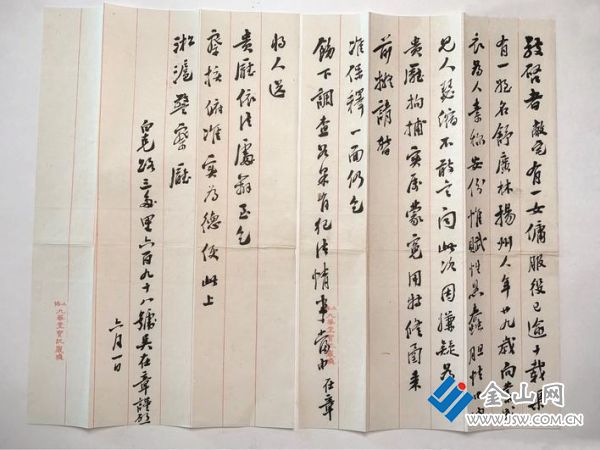

圖2

先看信封(圖1),上面寫“專呈,淞滬警察廳鈞啟,白克路三多里吳緘”。信件內容為(圖2):“敬啟者,敝宅有一女傭服役已逾十載,渠有一侄名舒廣林,揚州人年廿九歲,向業成衣為人素稱安份,惟賦性愚蠢,膽怯口吶,見人瑟縮,不敢言向,此次因嫌疑為貴廳拘捕,實屬蒙冤,用特修□來前擬請暫準保釋,一面仍乞飭下調查,如果有犯法情事,當由在章將人送貴廳依法處□,至乞察核俯準實為德便,此上,淞滬警察廳。白克路三多里六百九十八號吳在章謹啟,六月一日。”也就是說,這是一封求情信,信寫得頗有水平,于情于理于書法皆可一觀,只可惜沒有時間線索。

淞滬警察廳是上海市公安局的前身,它由上海商埠巡警局、閘北巡警局合組而成。歷任廳長中,徐國梁為期最久,從1914年干到1923年,手下有七千軍警,實力雄厚,是直系軍閥中在上海首屈一指的人物。上世紀二十年代,上海灘勢力錯綜復雜:除了淞滬警察廳,還有法國巡捕房支持的青幫大佬華探督察長黃金榮,以及皖系軍閥浙江督軍盧永祥設立的上海擴軍署。但無論如何,他們都屬于一個地區的軍警系統。按通常的理解,能向淞滬警察廳求情的人肯定不是等閑之輩。

確實如此,吳在章是當時上海銀行界有頭有臉的人。他出生在鎮江城隍廟山腳下的吳家門,別號蘊齋,吳家是鎮江名門望族,除有寬宏華麗的住宅外,還建有宗祠,由吳氏后代輪流當值管理。他早年留學日本早稻田大學,獲商學學士學位,歸國后投身上海銀行界。

他曾任職農商部

可能很多人不知道,吳在章在投身銀行業之前,還當過公務員,他曾在農商部任參事。這段時期,他經歷了一個重要事件——跟隨中華游美實業團訪美。

誰是第一個登上國外雜志封面的中國企業家?早在1915年,煙臺張裕葡萄釀酒公司創始人張弼士入選《美國歷史雜志》封面人物,他可能是第一個登上國外雜志封面的中國企業家。當時的背景是:1915年5月3日,以張弼士為團長的中華游美實業團一行乘船抵達舊金山,對美國進行兩個月的考察。實業團先后游歷洛杉磯、芝加哥、匹茲堡、費城、紐約、波士頓等27個城市,參觀工廠、農場、學校和行政機關等108處單位,5月26日受到時任美國總統威爾遜的接見。

張弼士號稱清末華僑首富,身家高達8000萬兩白銀,被美國媒體譽為“中國的摩根”。他除了是卓越的企業家,還是銀行家。1897年,經李鴻章舉薦,張弼士參與籌辦中國通商銀行,出任該行總董。中國通商銀行是我國第一家由中國人自己開辦的商業銀行,也是我國第一家發行紙幣的銀行,其紙幣發行權直至1935年實行“法幣政策”時才被取消,是中國近代史上發行歷史最長的紙幣,對抵制洋鈔發揮了積極作用。

現在來看,也許是這次活動極大地刺激了吳在章,使他對自己的職業規劃有了明確方向。

做金融風生水起

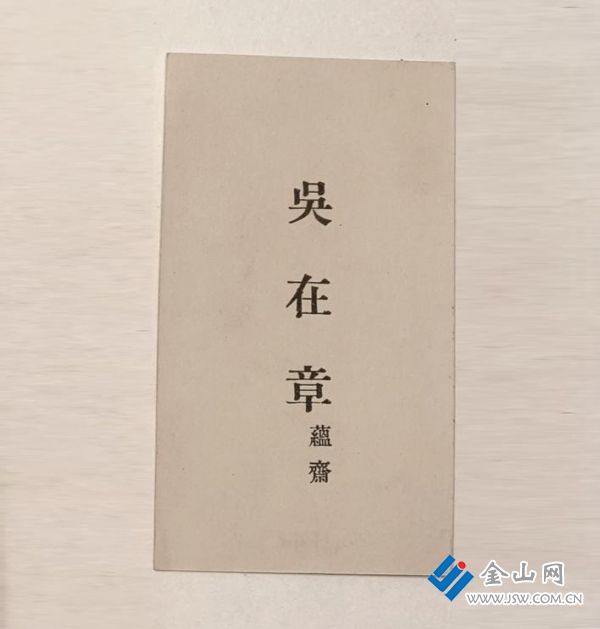

圖3

1917年,吳在章受在日本留學時的同學周作民邀請,共同發起成立金城銀行,出任上海分行經理(圖3為名片)。他主持下的上海分行,不僅存款放款增長迅速,而且業務不斷創新,尤其是為了減輕農民高利貸負擔,上海分行參與當時正在全國興起的農業合作金業務,開辦了農業貸款。以后又聯合中國交通銀行、浙江興業銀行組成農業貸款銀團,以河南、陜西棉農為對象,以縣為單位組成農民合作社,實行棉花種植、加工、運輸、銷售一條龍服務,使兩省農民效益成倍增加。

同時,吳在章對當時國內蓬勃發展的現代運輸業也極為重視,以獨特的遠見和魄力,支持四川盧作孚的民生航運公司和上海大中華造船廠發展,使這兩家企業成為中國民族工商業的典范。到抗戰前夕,上海分行已成為金城銀行資產最多和最重要的分行。為保護這筆財富,抗戰爆發后,老板周作民請他留在上海。這時的吳蘊齋是上海銀行公會的代理會長和金城銀行協理兼上海分行行長,成為淪陷區上海最重要的金融界領袖。

日偽時期的中國,很多金融家紛紛擔任偽職,但金城銀行的周作民卻并未出任。他能推的推掉,推不掉的就全部讓吳在章出任,這時吳在章擔任了社會上的偽職,淪為了漢奸。這段時間,金城銀行大做國統區、敵占區投機生意,資產規模急劇膨脹,成為抗戰期間發展最快的私人銀行。

當過報館董事長

吳在章在日偽時期除擔任金城銀行上海分行經理外,還兼任天廚味精廠董事長、偽黃浦區總聯保長及新聞報館董事長。

《新聞報》歷史悠久,它是新中國成立前在工商界有廣泛影響的民營報紙:1893年2月17日在上海創刊。初由中外商人合組的公司經營,公司解體后,由英人丹福士獨力經營。1899年11月,股權為美國人福開森購得。1906年6月改組為有限公司,懾于廣泛興起的抵制美貨運動,改在香港注冊,稱英國公司。1916年3月,復改組為美國公司,報紙標榜“無偏無黨”、“經濟獨立”,反對義和團運動和資產階級革命派的革命運動。辛亥革命后,逐漸以工商界為主要發行對象,重視商情、航運、市民生活的報道和廣告業務,言論力求平穩,減少政治內容,增加經濟內容。所辦副刊《莊諧叢錄》創刊于清末(1914年改名《快活林》,嚴獨鶴主編),注重趣味性、通俗性,受到市民歡迎。報館還改進經營管理,實行報紙企業化,并在中國報界首先使用輪轉機印報,1922年冬又裝置無線電臺。在擴大報紙發行方面,和上海各報競爭,在全國設分館、分銷處500余處,最高銷量達15萬份,居當時全國報界首位。

1929年報紙股權全部歸中國人所有,吳在章任總董事,汪伯奇任總經理,李皓然任總主筆。上海淪陷后,曾在日偽控制下出版。抗戰勝利后被國民黨接收。1949年5月上海解放時實行軍管,同年6月改組后出版《新聞日報》,1960年5月31日終刊。

青燈黃卷面古佛

抗戰勝利后,吳在章以漢奸身份投案自首。周作民動用金城銀行所有關系為吳在章開脫,多次請宋子文、張群、戴笠等國民黨要人出來擔保、說項,還請鎮江著名民主人士冷御秋出面向蔣介石當面說情。雖然金城銀行使足力氣,花費巨資,但吳在章還是沒能洗白,經過前后二十個月審理,他被判處有罪,不過刑期從最初的二年六個月減為一年三個月,并緩刑二年。

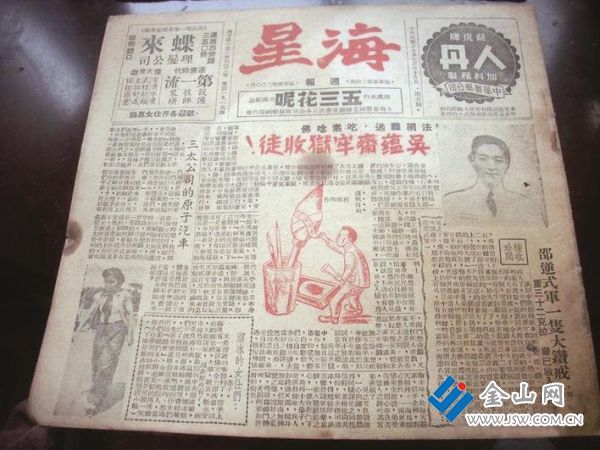

圖4

張先生還找到一份上海小報《海星》(圖4),時間是“中華民國三十五年三月十九日”,可以一窺當時吳在章的處境。其頭版頭條位置有一則報道,題目叫“法網難逃·吃素念佛,吳蘊齋牢獄收徒”,注明為“本報特稿”,還配了一幅漫畫,名為“還我自由”。文中稱:“吳之天良發現,一心向禪,居然得同獄諸犯之同情信仰,并紛紛向其拜師,祈求指示迷津,得超彼岸。吳逆鑒于諸犯情摯意誠,亦大發慈悲之心,一律收在門下,共得十大弟子……”

新中國成立前,吳在章秘密潛去香港,最后到九龍一座寺廟出家,在青燈黃卷相伴下誦經禮佛度日。1950年,由大陸去香港的著名僧人倓虛當選為香港佛教聯合會第一任會長,吳在章資助其創辦華南佛學院、中華佛教圖書館。1955年吳在章在香港去世。

圖:竺捷 提供

責任編輯:阿君