“龍鱗裝”《詩畫鎮江》重現大唐技藝

記者 謝 勇

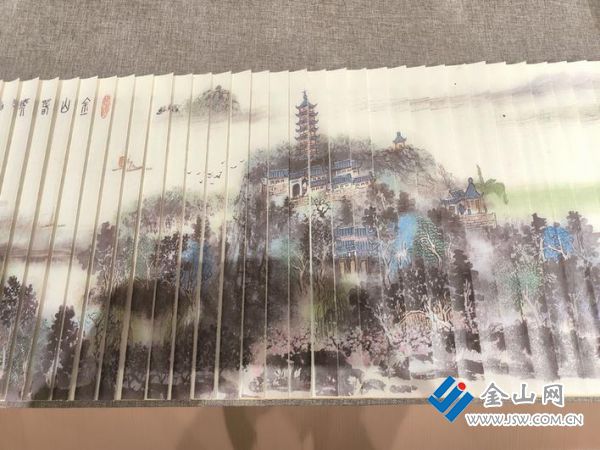

11月10日,在鎮江市鄉土人才成果展示館,記者看到有一幅畫十分別致。外表像是平時看到的卷軸,打開卻有令人驚艷的風景,隨著卷軸被打開,一幅鎮江山水圖以一層層的方式重疊遞推,在翻動的過程中,每一層次第微微翹起,自然卷曲,猶如龍的鱗片,又如同清風拂過水面般輕盈舒展,背后的書法作品若隱若現,書與畫水乳交融,互相映襯……

一旁的介紹牌上寫著:這是一幅經由蘇派裝裱處理的作品,是以現代技術改良傳統工藝后制作的。采用的方法是唐朝后,就曾一度失傳的裝裱方式——龍鱗裝。

皇家青睞 “龍鱗裝”起于唐朝

龍鱗裝,是一種中國古代書籍裝幀形式,因其卷起時與卷軸并無差異,但舒展開后,書頁錯落相積,狀似龍鱗,而得名龍鱗裝。目前僅存的實物為故宮博物院收藏的《唐寫本王仁昫刊謬補缺切韻》一件。

龍鱗裝誕生在唐朝中葉,受到當時佛教和詩詞音韻文化的影響,僧侶們為了方便攜帶佛經、并在傳閱過程中有效保護書頁,便將卷軸裝中注疏的佛經浮簽鱗次粘在底紙上,如此一來,龍鱗裝便有了雛形。

同時唐朝也是詩詞歌賦創造發展的鼎盛時期,人們為了達到方便按音韻翻閱檢查的目的,有裝裱工匠以長紙作底,首頁全裱穿于卷首,自次頁起,鱗次向左裱貼于底卷上,這種裝幀形式將“頁面”融入書籍裝幀,不僅節省了紙張,也方便了查閱讀取,讓書籍第一次有了書頁和翻閱的概念,從卷軸向現代意義上的書過渡,具有里程碑式的意義。

當時,用龍鱗裝的書籍無論是紙質還是書法都是精品,應是皇室用書或收藏,屬于稀有之物,民間很難效仿。因此當龍鱗裝傳入民間時,就演變為更加簡易的旋風裝——用木棍或竹棍粘連頁面,打眼穿線裝訂。展閱時書頁雖參差不齊,但排列有序。待到北宋旋風裝已成熟演變為冊裝書流行于世時,龍鱗裝“裝潢之技絕矣”。

多次嘗試 “龍鱗裝”跨界運用

多年從事蘇派裝裱、市級非遺傳承人柳達,一直對龍鱗裝的技藝充滿熱情。他表示,不僅是他,國內很多從事裝裱、設計工作的人,都曾致力于龍鱗裝的研究。業界有個觀點認為,如果能將龍鱗裝的技藝,一旦運用到書畫作品上,體現的效果會非常美。

俗話說,“書畫不分家”,把原本用來裝幀書籍的方式,拿來裝裱字畫,形成可以把玩的藝術品,這個念頭一旦產生,柳達就開始嘗試起來。

他首先邀請兩名好友分別作畫一幅、書字一幅,躍躍欲試。“這兩幅作品我都很喜愛,怕有些微失誤弄壞了就太可惜了,就又請朋友幫忙,通過高仿真工藝用宣紙復制,結果歪打正著。”柳達說,原本龍鱗裝兩面皆有內容,是通過兩張宣紙的黏合達到的,但這樣加厚了紙張,對龍鱗的靈動性產生影響,“我第一次試著用高仿真復制,在宣紙兩面分別復制了書畫不同的內容,以減少厚度。”光是紙材的選擇,他不停試了約一周,最終經過試驗,他選擇了55克生宣紙作為主要材料,重現龍鱗裝的輕盈美感。

紙張的問題解決了,這才是第一步,粘合劑的選擇、兩面內容折疊的比例如何才能最大限度呈現飄逸的效果……一個個問題有待攻克。“在這個過程中,現代技術又幫了一個大忙。”柳達拿出了他的秘密武器——來自外孫女的膠棒。

原來,傳統裝裱技藝中,用明礬、面粉做成漿糊用于黏合,漿糊的黏稠程度完全靠裝裱師傅的經驗控制,“試了好多次,龍鱗裝的畫頁與底紙的粘合不超過0.3厘米,還需要快干,漿糊的濕度高,容易產生褶皺,達不到要求。”苦思冥想中,有一天,柳達看到外孫女在家做手工,腦子里靈光一閃,立刻“征用”了膠棒,直奔工作室而去……

“最難的其實是尺度的把握。”柳達告訴記者,龍鱗裝的精準要求奇高無比,在拼貼時要沒有任何誤差,一點空隙都不能留。他從第一個高仿真步驟開始,到每一頁的切割、折疊,再到一頁一頁裝幀,每一步都在不停測量尺寸,“真的是1毫米的差錯都不能有,哪怕有一張有0.1毫米的誤差,遞推到后面的畫頁,就會有越來越大的誤差,就是一個失敗的作品,每一次粘貼,都需要集中所有精神,要有一萬分的細心。”

《詩畫鎮江》 “龍鱗裝”完美呈現

前后經歷了半年多的時間,柳達的第一幅龍鱗裝作品終于順利完成,就是記者在鎮江市鄉土人才成果展示館看到的這幅作品——《詩畫鎮江》。

整幅作品全長2.7米,畫芯長度2.3米,正面是《金山春曉圖》,背面則是歷代文人墨客在鎮江留下的名篇詩句,共有66片龍鱗,每片龍鱗間隔3厘米,呈現出輕柔的波浪狀,為書畫愛好者帶來全新的視覺體驗。

“也可以做成小一些的作品,隨身攜帶,時時把玩,就別有一番樂趣了。”柳達介紹,頁面鱗次相積,遇風則靈動翻飛,這樣的形式與書畫作品相得益彰,用手翻動則“內里有乾坤”,可正讀,亦可反讀。正因為這樣的匠心獨具,這幅作品獲得了由鎮江市委宣傳部等七部門發起的“2020鎮江市第六屆金山文化創意設計大賽”金山創意設計獎優秀獎,并入圍2021年鎮江外事好禮。“能在現代技術的幫助下,做成這幅既有失傳工藝、又能展現鎮江特色的好禮,我覺得這是我作為一個鎮江人的自豪。”

當記者提出,是否愿意將這樣的技藝傳承下去的時候,柳達仿佛打開了話匣子。“現在人們都喜歡非遺,喜歡說工匠精神,但是我覺得耐得住寂寞,是一個手藝人的基礎素質。”他認為,在機械化、批量化唱主角的時候,能靜下心來堅持做一件事情,是不容易的,“我希望有年輕人來學,又總怕他們耐不住寂寞,但是只要有人來學,我都想傾囊相授,老祖宗的好東西,是需要傳承下去的……”

(圖片由受訪者提供)

責任編輯:阿君