僑居鎮江的揚州清曲藝人

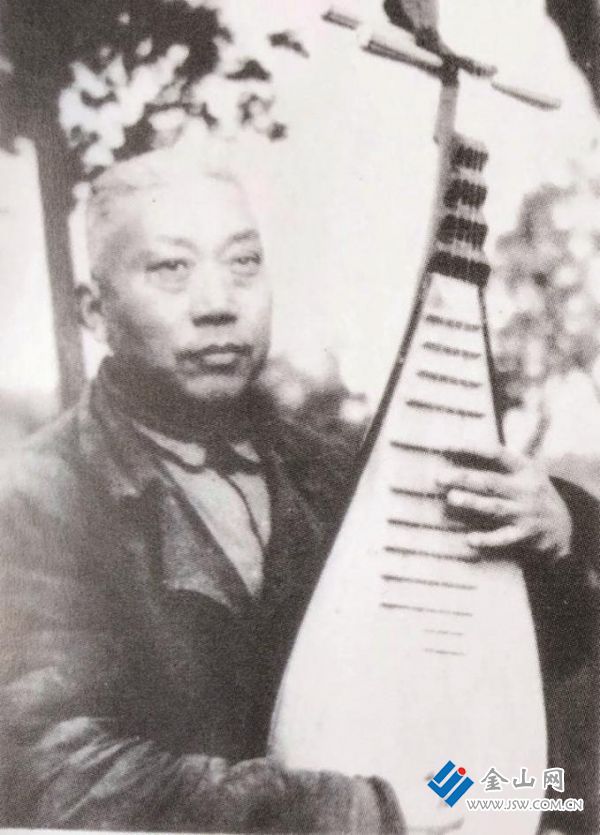

王萬青上世紀六十年代演出照

文/張風雷

揚州清曲藝人魏紹章(1883-1963)生于揚州,又叫魏士。其祖籍湖南邵陽,早年居住揚州,遂入籍揚州;中、晚年則隨獨女僑居鎮江,直至過世。一生酷愛清曲藝術,常往來于揚州、鎮江兩地,與鎮江地方民間文化結下了不解之緣。

魏紹章有關記載

魏紹章少年時期曾學洋行買辦,通外文。后以教書為業,具有較高的文化水平。其演唱的代表性曲目有《伯牙摔琴》《千里送京娘》《烏龍院》《貂蟬》等。兼擅長于揚州小曲曲目的改編和整理,主要有《趙玉娘》《西廂記·拷紅》及全本《連環記》等。

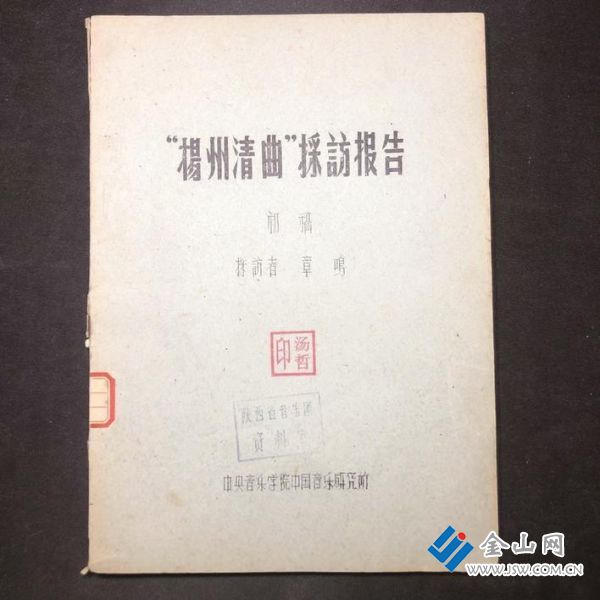

關于揚州清曲藝人魏紹章其人,據中央音樂學院中國音樂研究所章鳴先生所著《揚州清曲采訪報告》介紹,記之如下:“從第一代到第五代至今,可稱為清曲創作家僅有4人:鐘培賢、朱紹臣、魏紹章和周錫候,以藝術成就曲目數量首數魏紹章,他是集清曲大成之人……”

章鳴,音樂研究所研究員,中國音樂家協會民族音樂委員會委員、中國曲藝家協會會員、中國傳統音樂學會會員。1920年10月生,揚州人。1946年畢業于重慶青木關國立音樂院。著有《揚州清曲采訪報告》一書(約七萬字)(1963年油印本)并現場收錄了當時老曲家、藝人演唱600余分鐘的音響資料。此書在清曲研究上具有重要學術和史料價值。

據相關資料《揚州清曲》介紹揚州清曲藝人魏紹章,亦記之如下:“從晚清到民國,由于戰爭頻仍,經濟蕭條,清曲藝術的處境相當困難,但在一些清曲藝術家的艱苦努力下,還是將清曲藝術保存了下來。這期間的重要藝術家有作詞家施元銘、魏紹章,演唱家黎子云、鐘培賢、裴福康、王萬青、尤慶樂等。”從上面兩段文字資料,也可以說明揚州清曲藝人魏紹章在清曲藝術發展史上之突出貢獻。

清曲的基本介紹

十多年前,筆者有幸結識魏紹章先生之外孫毛川,與其在鎮江市三陽巷20號之寓所晤面長談,得以關注到魏紹章與揚州清曲在鎮江地方的傳播。

揚州清曲(又稱小曲、小唱、小調)是揚州鄉土文化的瑰寶,它孕育于元,形成于明,興盛于清,迄今已有六百多年歷史。揚州清曲淵源流長、歷史悠久,最早可追溯至宋元小唱時期。但因種種原因,許多文獻卻少有記載,而一般史料雖然有涉,但也語焉不詳。為對這一古老曲種開展深入研究,我們只得從一些志書、近人著述及與相關人士訪談中尋及。粗略梳理,揚州清曲自孕育、形成以來,其名稱五花八門。作為俗曲類曲藝,市井坊間一般呼之為小調、小唱或小曲;而文人則稱俗曲、清曲子、時調、小令、清客絲弦或清音,及至民國年間,業內歌人才將其定名為揚州清曲,或曰廣陵清曲、維揚清曲。

揚州清曲的曲調有〔軟平〕、〔疊落〕、〔驪調〕、〔銀紐絲〕、〔蘆江怨〕、〔耍孩兒〕、〔楊柳青〕等 116支。揚州清曲一般以坐唱形式演出,人數從1、2人至8、9人不等,唱奏者每人操一種樂器。常用樂器有琵琶、三弦、月琴、四胡、二胡、揚琴及檀板、碟子、酒杯等,有時也用簫。傳統清曲是不化妝、無說白、無表演的,只靠音樂和歌唱來刻畫人物形象、表達思想感情,所以在吐字發音、運氣行腔方面非常講究。發聲分窄口(用假嗓)、闊口(用本嗓)2種,窄口主要用于有故事情節的唱段中的旦角唱腔。

魏紹章寓居鎮江

揚州清曲的藝術活動,分營業性與自娛性兩種。前者以個人或家庭為單位,靠走街串巷或在航行于內河的客船上賣藝;后者多為店員、小手工業者和知識階層的市民,這些人在創作唱本和音樂曲調的改革整理方面,貢獻較多,有的人還做過一些理論研究,如王萬青著有《揚州清曲唱念藝術經驗》。

那么,人們不禁要問:“揚州清曲藝人魏紹章為何中、晚年會僑寓于鎮江?揚州清曲何以會在鎮江地方傳播呢?”

魏紹章先生之外孫毛川先生向筆者透露了其中秘密,主要是因為毛川之母魏玉華是魏紹章的獨生女。魏女嫁給了在鎮江大照電器公司工作的毛世才先生,此即毛川之父。魏紹章膝下無子,僅此一女。中、晚年之后魏紹章一人獨居揚州,自然多有不便,且乏天倫之樂,遂隨獨女僑居鎮江三陽巷。魏紹章大半生時間,都往來于揚州、鎮江兩地之間,固然與其愛女魏玉華有關,但也與鎮江地方民間文化結下了不解之緣,播種下了清曲藝術在鎮江地方生根、發芽和開花的藝術種子。

魏紹章獨特貢獻

魏紹章到了鎮江,揚州清曲亦隨之來到了鎮江。魏紹章可謂是揚州清曲自清末民國以來的重要代表性人物之一,從某種意義上講,魏紹章也是揚州清曲自清末民國以來的集大成者。他精通各種譜制和樂器,其許多清曲作品均為經典之作。魏紹章對揚州清曲最大的貢獻在于他創作和改編了大量揚州清曲曲目,繼承并弘揚了揚州、鎮江兩地的地方民間文化優秀傳統,為揚州、鎮江兩地的地方民間文化,特別是清曲藝術在揚、鎮之間傳播、推廣,作出自己獨特的貢獻。

不僅如此,魏紹章還培養了一大批揚州清曲優秀傳人,如鎮江之馬福如、卞學良,揚州之王萬青、聶峰等,王萬青是揚州清曲公認的集大成者,聶峰成為揚州清曲的后起之秀。魏紹章雖為揚州之人,但他并沒有囿于門戶之見,毅然將揚州清曲之戲曲理論、創作思想和創作方法,以及自己豐富的揚州清曲藝術實踐經驗帶到了鎮江。其理所當然地成為揚州清曲在鎮江傳播最有影響力之第一人。此當是揚州清曲在揚鎮兩地傳播、交流、發展和弘揚之不爭事實。

值得一提的是,馬福如在其清曲藝術鼎盛時期,又由鎮江歸至揚州反哺于揚州清曲。他應揚州清曲同仁盛情相邀來到揚州,繼續弘揚清曲藝術,收清曲門生,成為清曲在揚州發展史上的代表性人物之一。揚州之人魏紹章將清曲傳播至鎮江,鎮江之人馬福如又將清曲回饋至揚州,這成為清曲在鎮揚兩地文化藝術交流史上一段佳話。

鎮江特色之創作

魏紹章的揚州清曲創作和改編,注意吸收鎮江民間文化的優秀因子,形成了鎮江地方民間文化與揚州清曲藝術的有機結合,豐富并發展了揚鎮兩地清曲藝術的文化內涵,其代表性的揚州清曲有《水漫金山》《孫夫人祭江》,當是鎮江清曲藝術的發軔之作。在鎮江普通百姓之中,民間故事“水漫金山”應該說婦孺皆知,無人不曉。《孫夫人祭江》則來源于三國故事中的“劉備招親”,也是路人皆知。魏紹章的揚州清曲創作和改編使揚州清曲與鎮江地方的民間文化水乳交融,且《水漫金山》作為揚州清曲代表性傳統曲目,影響之廣,遠及北京。

清曲《水漫金山》不僅是揚州清曲瑰寶,也是鎮江文化的精華,是鎮江清曲發展的最重要的理論成果和藝術成果之一。筆者認為,要提及揚州清曲在揚鎮兩地的傳播和交流,無論如何都繞不開魏紹章這個重量級人物。事實上,揚州清曲不但是在揚州、鎮江兩地傳播、交流,還影響到南京、無錫、蘇州和上海,波及安徽、山東、福建、廣東、云南、貴州諸地,在大江南北(含滬寧沿線),甚至對全國都產生了極其深遠而廣泛的影響。從歷史地來看,揚州清曲藝人魏紹章之女在鎮江,是歷史的一個偶然;但揚州清曲在一江之隔的鎮揚兩地交流和融合,卻是揚州清曲藝術發展的歷史必然。

1963年,為清曲辛勤耕耘一生,創作了大量清曲經典之作的揚州清曲藝人魏紹章積勞成疾,臥病在鎮江三陽巷。但三陽巷畢竟是魏紹章在鎮江的僑寓之所,姑婿之門,病重之中的魏紹章不忘生他、養他和哺育其清曲藝術成長的揚州故鄉,堅決要求家人將他送至揚州古旗亭自己的家中,做到葉落歸根。在揚州古旗亭,一代揚州清曲藝術大師魏紹章悄然離世。

魏紹章生前曾立下遺囑:“死后火化,不燒紙錢,骨灰撒入江海,愿清曲琴遠流長。”魏紹章去世后,家人遵照大師生前遺囑,將骨灰撒入滔滔不絕的揚子江中。魏紹章的離世應當是揚鎮兩地清曲藝術共同的損失。值得欣慰的是,揚州人并沒有忘記魏紹章,我們在《揚州清曲大事記》《揚州清曲》等一些清曲史料中,依然可找到魏紹章的大名。

圖:張風雷 提供

責任編輯:阿君