烏臺詩案中的鎮江“元素”

夢溪園沈括塑像

蘇東坡像

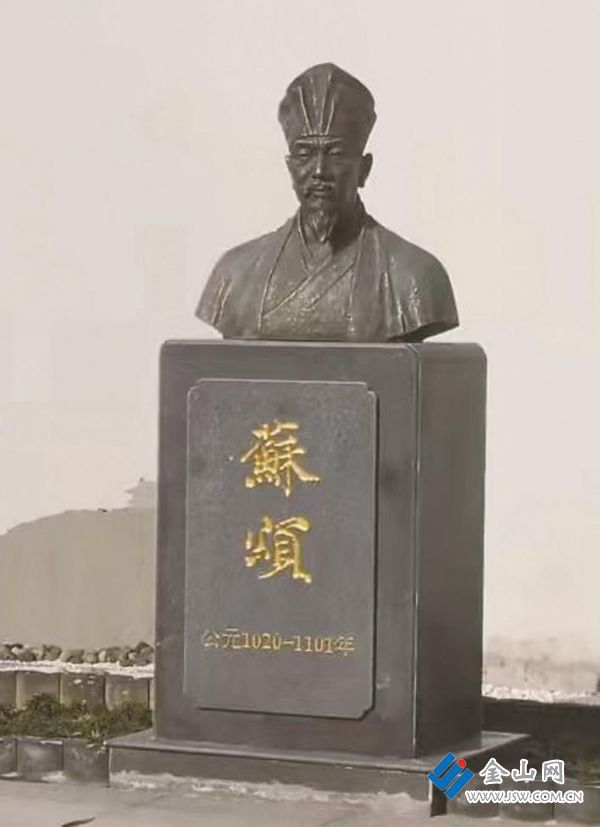

蘇公祠蘇頌雕像 圖:吳斌 提供

文/吳斌

元豐二年對蘇軾來說是其人生中的一個坎,這一年的“烏臺詩案”讓他經歷了一次從蘇軾到蘇東坡的人生蛻變。“烏臺詩案”是指蘇軾因寫詩諷刺朝廷政策而被御史彈劾的一個案件的專指。御史是朝廷設置的監察官員的官,主要職能就是糾察官員有無過失,有過失即進行彈劾,也就是揭發并追究法律責任。漢代御史臺前柏樹上常有烏鴉棲息,后人用“烏臺”來代指御史臺。

烏臺詩案之始末

元豐二年蘇軾調到湖州做知州,到了湖州按程序要給皇帝寫謝表。他在《湖州謝上表》里感謝皇帝的知遇之恩,又說“知其愚不適時,難以追陪新進;察其老不生事,或能牧養小民”。就這句話給御史何正臣抓到了把柄,認為蘇軾這是借以諷刺朝廷推行新法一事。

“烏臺詩案”前蘇軾詩學劉禹錫,盡管后來蘇軾有寫過《劉禹錫文過不悛》。曾鞏學生陳師道說:“蘇(軾)詩始學劉禹錫,故多怨刺,學不可不慎也。”陳師道和黃庭堅、秦少游等也被稱為“蘇門六君子”。劉禹錫詩里 “玄都觀里桃千樹,盡是劉郎去后栽”諷刺的就是朝廷“新進”。蘇軾出獄寫過“塞上縱歸他日馬,城東不斗少年雞”,以及“卻對酒杯渾似夢,試拈詩筆已如神”。孔平仲記載:“子瞻以詩自被劾,既作此詩,私自罵曰:‘猶不改也’。”他自己也知道不好,所以才有到了黃州的反思與蛻變。

“生事”更是直指變法惹事,制造紛爭。隨著王安石二次罷相,變法的主導已經從王安石變成神宗皇帝了,以前算反對王安石,現在就是反對皇帝了。御史舒亶也是聞風而動,立馬在蘇軾詩集中尋找,確實也找到了一些。如“東海若知明主意,應叫斥鹵變桑田”諷刺興修水利;“豈是聞韶解忘味,爾來三月食無鹽”諷刺禁鹽;“贏得兒童語音好,一年強半在城中”諷刺青苗錢等等。而這些大多作于杭州通判任上。結果那些收到蘇軾詩沒有舉報的朋友均受到不同程度的處罰。御史希望判蘇軾死刑,張方平、吳充、章惇、王安石等均出面營救蘇軾,太皇太后甚至搬出當初仁宗皇帝的話 “殺之可乎”來壓神宗。最終蘇軾貶為黃州團練副使。

沈括扮演的角色

說到蘇軾的“烏臺詩案”,沈括是一個永遠繞不開的人物。沈括字存中,晚年建夢溪園居住鎮江。現鎮江東門坡下仍有夢溪園在。很多人認為蘇軾所以有“烏臺詩案”是因為沈括是始作俑者。蘇軾研究專家孔凡禮、王水照持“烏臺詩案”始作俑者是沈括的觀點。也有不少學者認為“烏臺詩案”始于元豐二年,距沈括獻詩已經五六年了,不能算在沈括頭上,“烏臺詩案”與沈括無關。更有人對記載沈括“進詩”的王铚進行攻擊,認為他有缺點,文章不足信。

熙寧二年宋神宗用王安石實行變法,變法有很大阻力。贊同變法的為新黨,反對變法的為舊黨。蘇軾屬舊黨,寫了很多說新法不好的詩。古人詩言志,詩言事。蘇軾把話放在詩里了。熙寧六年王安石推薦沈括“相度兩浙水利”兼察訪,相當于從鎮江往杭州一帶察訪輿情。當時蘇軾在杭州通判任上。沈括在杭州肯定要見蘇軾的,他不見或許蘇軾還得想辦法去見他。因為沈括有職責對知府和通判的任職情況進行考評。回到京城的沈括把自己所見做了匯報。神宗皇帝有詔:“自今察訪諸路回,條具所至知州、通判治狀。”皇帝讓對知州和通判對新法推行情況進行考評打分。對蘇軾大概沈括也不想說什么,只是把在杭州時蘇軾手錄贈詩集中反對新政的做了標記交了上去,讓大臣和皇帝自己去看。察訪使對知州、通判的考評是對他們升降的重要依據之一。應該說沈括此舉對蘇軾是一種最大的保護。至于為后人利用或非沈括本意,也不是沈括能預料到的。

《元祐補錄》里說:“括素與蘇軾同在館閣,軾論事與時異,補外。括察訪兩浙,陛辭,神宗語括曰:‘蘇軾通判杭州,卿善遇之。’括至杭,與軾論舊,求手錄近詩一通,歸則簽帖以進,云詞皆訕懟。軾聞之,復寄詩。劉恕戲曰:‘不憂進了也?’”蘇東坡知道后,又寫了詩寄給沈括。朋友劉恕戲言“不怕被再被獻了?”劉恕和蘇軾在鎮江見過面。蘇軾有《和蘇州太守王規父侍太夫人觀燈之什,余時以劉(恕)道原見訪滯留京口,不及赴此會》。很多人以為舒亶是在《元豐續添蘇子瞻學士錢塘集》中找到蘇軾的詩的,認為熙寧六年跟元豐二年時間上相差五六年,跟沈括無關。其實舒亶所檢舉的內容基本是蘇軾在杭州和密州時的內容,密州內容跟沈括確實無關。因為是詩案,不是其他文案,所以說由沈括獻詩開始并沒有錯。蘇軾隨后升知密州也證明沈括獻詩對蘇軾沒有影響。沈括熙寧六年和七年還在兩浙察訪位置上待過不少時間,但因獻詩蘇軾與沈括已無交集了。

王铚與鎮江有關

沈括獻詩之事出自王铚的《元祐補錄》,因為李燾的《續資治通鑒長編》的轉載而備受注目。王铚字性之,汝陰人。其實王铚跟鎮江有著很大的關系。其母親屬鎮江蘇氏,是蘇舜欽女兒。大觀元年,十六歲的王铚以父命到鎮江拜見曾布,曾布很喜歡王铚,便把四子曾紆的女兒許配給王铚為妻。所以說王铚也是一個鎮江元素。

余秋雨寫有《蘇東坡突圍》,大概是以王铚所述為藍本加上自己的發揮,為文而文,直接是為蘇軾開脫,把沈括、李定、舒亶、何正臣罵得一錢不值。事實上事后蘇軾自己都承認有怨刺朝廷的事。元祐三年十月十七日蘇東坡的《乞郡札子》有:“昔先帝召臣上殿,訪問古今,敕臣今后遇事即言。其后臣屢論事,未蒙施行,乃復作為詩文,寓物托諷,庶幾流傳上達,感悟圣意。而李定、舒亶、何正臣三人,因此言臣誹謗,遂得罪。”

很多人說王铚寫的東西不實沒有根據,那是對王铚在南宋史學家中的地位根本不了解。陸游自己三次修史,并著有《南唐書》,一般人不在他眼下的。他在《老學庵筆記》里對王铚的評價是“王性之記問該洽,尤長于國朝故事,莫不能記。對客指畫誦說,動數百千言,退而質之,無一語謬。予自少至老,惟見一人。”要知道當時沈括察訪回來匯報的東西是要到曾布手里的,其時曾布判司農寺。司農寺是宋神宗時推行新法的重要機構,常平新法(即青苗法)、農田水利法、免役法、保甲法等都由其制訂或執行。王铚父親王莘也是留心史學,家藏萬卷。王铚“長于國朝故事”不是沒有依據的。

皇甫僎兒子醫病

“烏臺詩案”中還有一個巧合的東西,沒有這個巧合可能蘇軾的命運會被改寫。孔平仲是蘇軾同時代的人,蘇軾的朋友。據他的《談苑》記載:“蘇軾以吟詩有譏訕,言事官章疏狎上,朝廷下御史臺差官追取。”按說查案要人贓俱獲,應該把蘇軾家里的詩詞包括朋友往來的一起帶回御史臺才是道理。但事實上舒亶彈劾蘇軾的也僅僅是市面上能看到的詩,蘇軾與朋友的往來都是后來羈押御史臺被“鍛煉”后交代出來的。

“皇甫僎被遣以往(湖州),僎攜一子二臺卒,倍道疾馳。駙馬都尉王詵,與子瞻游厚,密遣人報蘇轍。轍時為南都幕官,乃亟走介往湖州報軾。而僎行如飛不可及,至潤州,適以子病求醫,留半日,故所遣人得先之。”皇甫僎帶著兒子和兩名臺卒快馬加鞭趕往湖州捉拿蘇軾,蘇轍得到王詵的密報也派人趕往湖州通知蘇軾做好防備。本來蘇轍的人是趕不上皇甫僎的。天意。皇甫僎的兒子生病,在鎮江求醫耽擱了半天。蘇轍的人先一步趕到蘇軾家,蘇軾把該處理的文稿全部處理了。等皇甫僎帶人到了湖州,蘇軾已在州廨待命了。鎮江或許真的是蘇軾的福地。

蘇頌可稱見證人

蘇軾在御史臺羈押期間的遭遇,按說不會被人知曉,即便蘇軾自己說也口說無憑。但有個鎮江人當時碰巧也被關在御史臺,碰巧還跟蘇軾關押的地方就一墻之隔。蘇軾被“鍛煉”的情況被這第三人記錄了下來,這人就是后來官至宰相的蘇頌。蘇頌字子容,老家福建同安,因葬父蘇紳在鎮江而入籍鎮江,對外自稱“丹陽子容”(丹陽為鎮江唐時舊稱)。

蘇軾兄弟在父親蘇洵的帶領下進京,居住在西岡。蘇洵與西岡鄰居蘇頌攀了宗親,所以蘇軾一直喊蘇頌宗叔。“已未九月,予赴鞫御史,聞子瞻先已被系。予晝居三院東閣,而子瞻在知雜南廡,才隔一垣,不得通音息。”蘇頌寫過十篇詩記事,中有“卻憐比戶吳興守,詬辱通宵不忍聞。”在詩注里面蘇頌解釋“頗聞鑴詰”、“詬辱通宵”大概類似于疲勞審訊。《談苑》說“皇甫僎追取蘇軾也,乞逐夜所至,送所司案禁。上不許,以為只是根究吟詩事,不消如此。”沒有蘇頌的記載,沒有人知道蘇軾在御史臺里的遭遇。當然蘇頌也沒忘記跟蘇軾說“他日得歸江海去,相期來訪蒜山東”。蘇頌邀蘇軾一起歸隱鎮江,后來蘇軾真有了鎮江買田的念頭。

責任編輯:阿君