張玉書和他的父兄

《光緒丹徒縣志》·人物:張玉裁

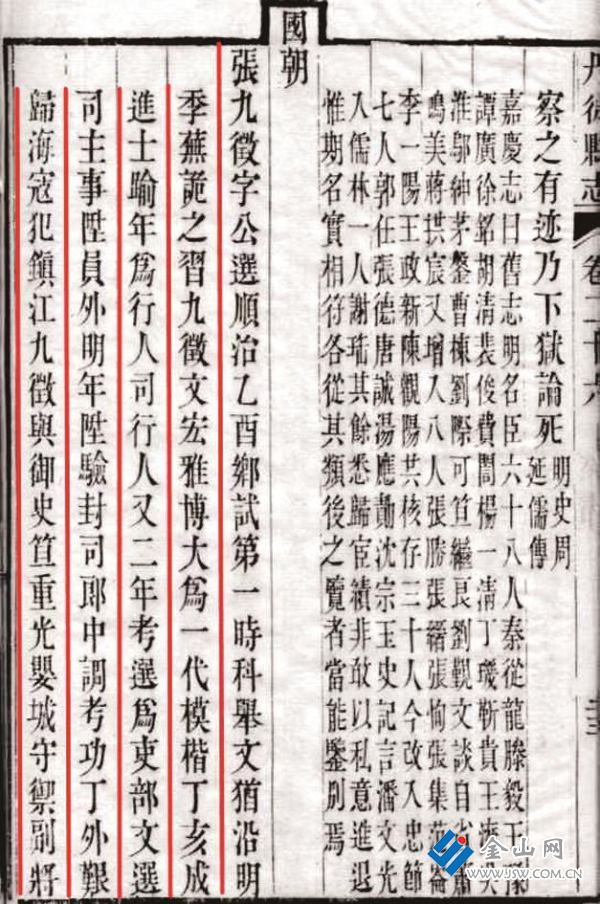

《光緒丹徒縣志》·名賢:張九徵

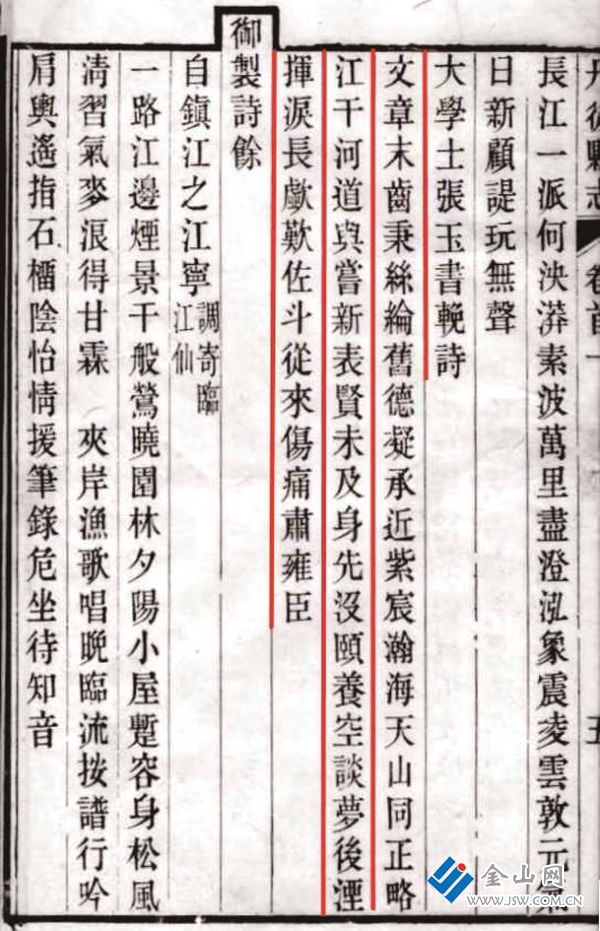

康熙御制詩《大學士張玉書挽詩》

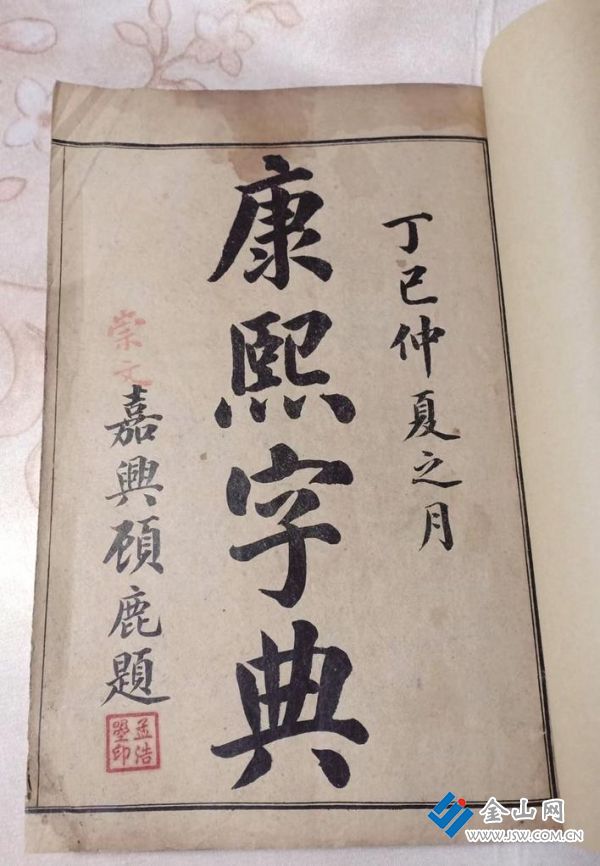

民國版《康熙字典》

文/王禮剛

南門大街,傍依關河,南接大運河,舊時為溝通南鄉的主要通道,與五條街等同為城內繁華的商業區。為明清時鎮江各業舉行都天盛會之匯集地,且為鎮江城區著名的米市。清代大學士張玉書父兄住宅就在虎踞門內,南門大街張家巷。

名賢張玉書小傳

張玉書(1642-1711),字素存,號潤甫,系張九徵次子,鎮江人。張玉書小時,個性端重,不善于多講話,但是讀起書來過目不忘。十一歲,在縣學考試,每考后,皆名列縣學庠生第一,士子都爭相誦讀他的文章。順治十四年(1657),張玉書十六歲時,即鄉試中舉。順治十八年(1661),中進士二甲十二名,改庶吉士,授翰林院編修。在史館十余年,閉戶焚膏苦讀,一如寒畯。康熙十五年(1676),遷司業,晉侍講,歷左、右庶子。自編修升授侍講學士、內閣學士,充經筵講官,掌翰林院,遷禮部侍郎。

張玉書的曾祖父張柏,曾祖母陳氏。祖父張鳳儀,祖母錢氏,贈一品夫人。父親張九徵,母親何氏,封一品夫人。兒子逸少、思默。張逸少,康熙二十七年(1688)進士,官至督學畿輔。孫子張迪、張適。張適官至直隸布政史。張玉書三十五歲時妻子去世,張玉書獨處一室,終未續娶。

康熙二十三年(1684),張玉書父親去世丁憂居家,念及時丹徒縣坍江之地農民生活困苦,無以度日,極力勸說當局免除田稅,或推遲交納,以減輕農民負擔。守喪期滿,任刑部尚書轉兵部、禮部尚書。康熙二十九年(1690)六月,拜文華殿大學士兼戶部尚書。

張玉書文筆典雅,《拖諾仙》《狼居胥山》二碑,敘述圣武神功,尤為詳瞻,足以昭示萬世。記平定江南事、滅闖獻事、三路進師云南事,皆端緒詳明,足以彰開國之鴻烈。《游玉泉山記》《游化育溝后苑記》《游喀喇河屯后苑記》《游熱河后苑記》,皆足揄揚太平之象。

張玉書平生撰著的作品:《康熙字典》42卷,成都古籍書店影印本;《佩文韻府》106卷,民國二十六年《萬有文庫》本;《扈從賜游記》1卷,《游千頂山記》1卷,《小方壺齋輿地叢鈔》本;《昭代樂章恭記》1卷,《外國記》1卷,《昭代叢書》本;《張文貞集》12卷,《四庫全書》本;《京江張氏家集》,民國十五年松蔭堂刊本;《清朝四書文》,市圖藏清刻本;《內翰詩草》《兼濟堂集》本、《京江相公詩稿真跡》,民國二十四年國學圖書館影印本。

為相從政可稱職

張玉書博學多能,為相二十年,熟諳水利,數次視察河工,對治理黃河、運河建議頗多。康熙二十七年(1688),奉命勘察高郵州海口等地河道,提出增減各處水壩建議;三十年(1691),奉命檢查河工,提出與河道總督靳輔不同的意見;康熙三十五年(1696),隨康熙帝玄燁親征噶爾丹,是從征的惟一漢族大臣。四十六年(1707),隨玄燁親往清河口視察河工,又一次提出引汶水入運河、“淮水敵黃,黃水趨海”的建議。這些意見,都受到朝廷的重視和采納,對治理黃河、運河起了重要作用。為表彰張玉書功績,康熙三十八年(1699)第三次南巡,賜大學士張玉書《金山月夜》詩一首,并刻制為御碑。

張玉書從政五十年,廉潔儉樸,畢其精力,以盡職守。康熙五十年(1711),以70歲高齡隨玄燁出巡熱河,病死于塞外。康熙御賜挽詩,親書頒發,加增太子太保,謚文貞。康熙皇帝賜《大學士張玉書挽詩》曰:“文章末齒秉絲綸,舊德凝承近紫宸。瀚海天山同正略,江干河道與嘗新。表賢未及身先沒,頤養空談夢后湮。揮淚長歔嘆佐斗,從來傷痛肅雍臣。”康熙五十一年,御賜祭葬大學士張玉書墓在丹陽縣西南尤區。

張玉書(文貞)祠,在鶴林寺右。乾隆皇帝賜額“風度端凝”,并春秋致祭。祝文曰:“維公陰陽化洽,恩遐布于埏坬;亭毒功成,澤近流于桑梓。贈階加祭,國典攸隆。巷哭路哀,人心不眠。鄉之搢紳人士,爰擇松楸之善地,迎奉冠劍之專祠。茲值仲春秋之時,特行次丁之際。蓋古有德于鄉者則祀之,公其無愧者矣。嗚呼!生為碩輔,后為明神。凄愴焄蒿,懔英爽之如在流風,余韻仰靈光之獨存。潔紫牲牷,以妥以侑。鑒之冥漠,來格來歆。尚饗。”張玉書雖死猶榮,“生為碩輔,后為明神”,乾隆皇帝賜額肯定。

張玉書因學識淵博,被皇帝委派修纂多種書籍。曾奉詔主編《康熙字典》《佩文韻府》。所作古文辭,雍容典雅,稱一代大手筆。由他擔任總裁修成的有《三朝國史》《大清會典》《大清一統志》《平定三逆方略》《平定朔漠方略》《政治典訓》《治河方略》等書。特別是《佩文韻府》,他親自采輯經史,補原纂所未備,花的精力更多。《康熙字典》也由他擔任總閱官,但書未成即病故。《明史》也曾一度由他任總裁。

張九徵有勇有謀

張九徵(1617-1684),字公選,丹徒縣人,清順治二年(1645)鄉試第一,中舉人。順治年間,科舉還沿襲明代之習,但是,張九徵文章宏雅博大,為當時楷模。順治四年(1647)中進士,三甲二名。后在吏部行人司、文選司、驗封司任行人、主事、郎中等職。十二年(1655)充會試同考官。十六年(1659)父親張鳳儀去世,回到鎮江服喪。

張九徵父親張鳳儀,封行人司行人,贈奉政大夫、吏部考功司郎中。文章以構思新穎見長,文筆流暢。尤其是精通史學。

張九徵丁憂歸家時,恰逢海寇攻打鎮江,張九徵與御史笪重光嬰城守御。副將高謙、知府戴九道要投降。張九徵和笪重光阻止高謙、戴九道投降,他們下城時,城門已經大開,海賊蜂擁入城。笪重光縋城而去,張九徵微服出東門去常州。告訴常州這幫海寇為烏合之眾,要常州快速出兵破之。張九徵又至浙江告訴督撫嚴兵堵海寇歸路。有張九徵的努力和謀劃,挫敗海寇。《光緒丹徒縣志》卷二十六·名賢二記載:笪重光“居鄉(鎮江),值海寇犯鎮江,與張九徵設計守御,有功。”

康熙三年(1664),以河南按察僉事出視學政,增置社學,擇師教郡邑子弟,令讀《小學》《家禮》二書,辨正字體訛舛,一時風氣以變。考核為天下第一,成績卓異,有“天下第一撫臣”之稱,例外得超遷。但是,張九徵以病請辭,歸故里丹徒不再做官,一心致力于地方慈善事業。東鄉地瘦土薄,有的不能耕種,但官吏還要按田畝征收糧食,農民不堪負擔。張九徵向督撫力陳實情,請于朝廷,得免賦稅數以萬計;時丹徒縣東南連年災荒,瘟疫流行,張九徵煮粥施舍,生病的設醫坊治療,立育嬰堂收容遺棄嬰兒;丹徒地濱大江,常年風狂浪涌,常有覆舟之禍,張九徵備救生船專司拯救,貧者溺死給以薄棺;鄉人生活貧困,遇有不能婚嫁喪葬的,張九徵常竭力資助。康熙二十三年(1684)病逝,時年68歲。生子六人:玉裁、玉書、玉禾、仕可、恕可、與可。生前著作有《艾衲亭存稿》《閩游草》《文陸堂文稿》。

兄弟皆可圈可點

張玉書兄張玉裁,字禮存,號退密。九歲,通五經。康熙五年(1666)中舉。康熙六年(1667)為一甲第二名進士及第,授翰林院編修。《光緒丹徒縣志》卷二十八記載:“時政有得失,輒詣當軸者慷慨抗論,不少畏避。引掖后進,獎藉清流,戶外之屨常滿。庚戌(1670),分校禮闈,所得皆知名夙學。引疾歸,遂不出,年三十五。”張玉裁文采出眾,為人謙和,門庭若市。長于賦詩,書法行似顏魯公。著作有《恒源公行狀》《張太史文集》(見《京江張氏家集》)《周經楚吟》《禮存文集》(見《續丹徒縣志》)。

弟弟張仕可,字惕存,康熙五年(1666)進士,授行人司行人,遷禮部主事,升吏部文選司郎中提督河南學政。張仕可秉承父業,大力興辦義學,獎勵勤學之士,鼓勵學以致用。張仕可從政廉潔,謝絕請客送禮。出任湖南衡水郴道,采取一系列安撫苗民措施。在代行布政史職務期間,辰州年進貢丹砂數量減免一半。張仕可文章宏雅,為詩清麗,著有《家法房稿》。弟弟張恕可,字韋存,號裕齋。康熙十七年(1678)舉人,康熙二十七年(1688)進士。歷任內功中書、戶部主事員外郎、郎中、浙江杭州知府。著有《硁庵詩稿》。

張玉書父兄都是鎮江名賢大家,父子進士,兄弟翰苑。張玉書官至大學士,張玉書的家族,科第代興,元魁接踵,官階亦多臺省。

圖:王禮剛 提供

責任編輯:阿君