聽鄉賢說他們心中的鄉愁

石溪聲

“昔我往矣,楊柳依依。今我來思,雨雪霏霏。”在2023年5月20日,第三屆江蘇發展大會鎮江行活動之際,仿佛天上的云也結著淡淡的丁香愁——恰似鄉愁。

《現代漢語詞典》這樣解釋鄉愁:深切思念家鄉的憂傷的心情。那么,在鄉賢的心中,在游子的字典里,鄉愁又是一番怎樣的心情?

筆者品讀“人民教育家”于漪的文章,重讀記者采訪中國作協副主席格非的新聞,翻看中科院院士朱敏給家鄉學子的親筆書信,欣賞著名媒體人柳怡回憶母校的精美散文,不禁感嘆良多——誰的鄉愁愁更愁?

人民教育家、最美奮斗者、全國教書育人楷模于漪

鄉愁是老師眼角的淚,是愛國情,是報國志

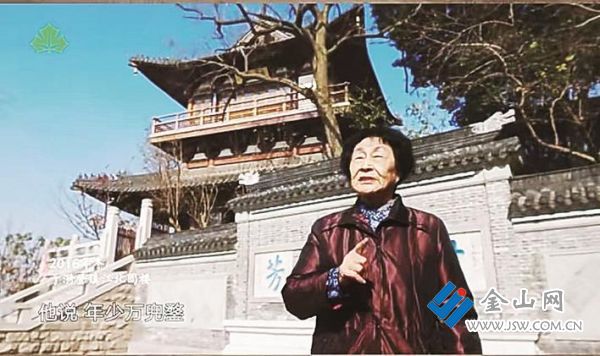

2016年,87歲高齡的省鎮中校友于漪重登北固山

畢業于江蘇省鎮江中學的“人民教育家”于漪,曾深情回憶她的中學時光。她在一篇文章中寫道:

難忘老師教辛棄疾的詞《南鄉子·登京口北固亭有懷》的情景。老師講著,讀著“千古興亡多少事?悠悠。不盡長江滾滾流”時眼里噙著淚花,對國事感慨萬千,令人揪心;講述到“天下英雄誰敵手?曹劉。生子當為孫仲謀”時,激昂慷慨,使一室振奮。

我們跟隨著老師朗讀,吟誦,思考,體味。歷史風云如在眼前,家鄉裝進胸中,國家社稷裝進心中。

課后,大家仍激動不已。星期日,三五同學結伴,奔赴北固山,登上北固亭,面對滔滔江水,大聲背誦“何處望神州?滿眼風光北固樓……”此時此刻,愛國之情、報國之志充盈胸際,人好像一下子長大了,豪氣沖霄漢。是教師,把對祖國赤誠的愛植入了我們的心中。

于漪說,她是喝長江水長大的,是鎮江秀麗的景色陶冶了她的思想情操,是鎮江的悠久歷史塑造了她的生命之魂。“家鄉是個有內涵的城市,有著深厚的文化底蘊,此生有幸,生于鎮江。”在接受家鄉記者采訪時,于漪還表示,所以在教育領域一直不停步,是因為母校省鎮中“一切為民族”的校訓對她影響極深。

正是這鄉愁,使于漪老師在母校130周年校慶的時候,奮筆寫下獻詞——“培根鑄魂受益終生”這一句心里話。第三屆江蘇發展大會鎮江行活動前夕,在接受家鄉媒體采訪時,94歲的于漪老師真誠地表示,“愛黨愛國,一切為民族,已融入我的血液之中,這種教育培養了我的深情厚誼,我刻骨銘心,感恩不盡。”

中國當代作家、中國作協副主席、清華大學文學創作與研究中心主任格非

鄉愁是寫作的動力源泉,是永遠的感恩

京江晚報記者采訪格非的專題新聞

“舉頭望明月,低頭思故鄉”。古往今來,鄉愁一直是文人抒寫永恒的主題。在著名作家格非的筆下,創作源泉始終離不開家鄉。格非曾說,“沒有任何地方,會趕得上我記憶中的鄉村之美。”在他的小說《江南三部曲》中,“鎮江元素”比比皆是。他說,“鄉愁,是一個姿態,是回頭的姿態。永遠需要你回頭看一看。”

格非坦言,“寫作的動力正是來自對故鄉的思考”,他曾真誠地向立足于鎮江的文學愛好者提出建議,“文化創作的靈感,都是來自生活本身。要牢牢地立足于正在變化的鎮江,踏踏實實做調查研究,了解人們的喜怒哀樂,才能創造出鮮活的人物形象,作品才能傳之久遠。”

鎮江新區作協副主席龔舒琴曾在文章中寫道,“我固執地認為,這(《望春風》)是格非以故鄉為背景的一部真實小說。作為從同一方故土走出來的文學愛好者,每一次讀,都有一種很自然且強烈的代入感。書中提到的地方,很多我都知道,或者聽說過,甚至去過。”

因為鄉愁為格非提供了源源不斷的創作素材,也讓他的家鄉——鎮江東鄉被越來越多的人知曉。文史愛好者徐國平先生說,猶如沈從文的湘西、汪曾祺的高郵、莫言的高密、劉震云的延津,鎮江東鄉因格非走進了中國文學史。

格非在文學的道路上走得很遠,但從來都沒有忘記回頭。身在北京的他時刻都在關注著家鄉的變化發展,“這些年每次回鎮江,我都覺得鎮江正在變得越來越好。我在北京,也經常關注鎮江的新聞。”

他在接受家鄉媒體記者采訪時動情地說:“鎮江是我的老家,我就希望她變得更好,變得像我想象的那么好。”格非曾在很多場合向別人宣介鎮江,“一個城市變得更好需要大家群策群力,需要每一個鎮江人付出努力,作出應有的貢獻。”

當然對于格非來說,鄉愁還有一份深藏心底的特別的情感,那就是感恩——

1980年的夏天,傍晚,丹徒縣文教局,有一位梳著齊耳短發的女老師,幫格非補辦高考成績證明單,使他有機會到丹徒縣諫壁中學復讀高三。

格非曾經在回憶文章《不可知的偶然》中這樣寫道:她是我迄今見過的最美麗的女性。

在第三屆江蘇發展大會鎮江行合作懇談會上,格非發表了深情演講。他進一步表示,“我深感自己對鎮江這片土地,尤其是它的文化教育事業所肩負的不可推卸的責任,我將更多地回報鎮江,重新認識和了解在飛速發展中日新月異的鎮江面貌,為家鄉更為美好的明天貢獻自己的綿薄之力,用更多更好的作品來回饋家鄉人民的哺育與厚愛。”

中國科學院院士、古魚類學家朱敏

鄉愁是美好的中學時光,更是深情展望和祝福

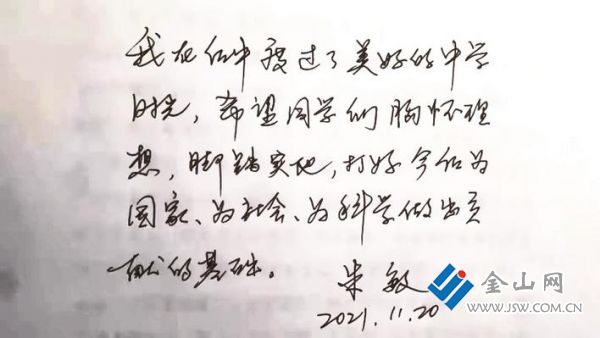

中科院院士朱敏給家鄉學子的親筆信

2023年新春之際,句容市領導走訪慰問回鄉的中國科學院院士朱敏,并親切交流。片片鄉愁涌上朱敏的心頭,他深情回憶了自己在句容的求學生涯,最牽掛的自然是母校——后白中學。

朱敏曾就讀于句容市后白中學,父母分別曾在后白中學、后白衛生院工作并退休。在2021年當選為中國科學院院士時,面對來自家鄉的祝福,朱敏深情寄語:“祝福全國科技創新百強縣市句容市百尺竿頭,更進一步”。

同時,后白中學也收到了朱敏院士的親筆書信:“我在后中度過了美好的中學時光,希望同學們胸懷理想,腳踏實地,打好今后為國家、為社會、為科學做出貢獻的基礎。”

朱敏對家鄉的領導說,隨著南沿江等基礎設施的加快建設,句容的發展優勢將進一步凸顯,“我對句容未來發展充滿信心。”

香港鳳凰衛視駐法國首席記者柳怡

鄉愁是中山路上茂盛的梧桐樹,是林蔭道上金色的夕陽

著名媒體人柳怡接受采訪回憶母校

2010年,柳怡在她的母校——鎮江市中山路小學六十華誕之時,看到一張舊影,不禁感慨,無限鄉愁涌上心頭。她說——

中山路兩旁茂盛的梧桐樹、新建成的品字形的教學樓、走廊邊的花壇、校門口的噴水池……這些也許早已改變了容顏,可是在我的記憶里依舊是那么新鮮。

在中山路小學的那段歲月:戴上紅領巾別著三道杠主持大隊活動,在全校老師同學面前發言致辭或是文娛表演……這一切在當年似乎是很平常的事情,我自己在20多年前完全沒有意識到,但是今天我卻非常確認這一點:所有這些開放的、彰顯和培養我們的“小大人”能力和個性的經歷,為我之后懷著夢想最終成為新聞媒體從業者一員,每天可以和各國政要或是國際明星從容面對鋪下了堅實的基礎。

中山路林蔭道上的那一抹金色夕陽,是我童年所有美好記憶的縮影,永生難忘。

……

揚中鄉賢、中國當代作家蘇童說,鄉愁這個詞一定是存在于人們的情感生活當中的,這個詞有時候分量很輕,有時候分量很重,看如何表達。

而從上述幾位鄉賢的表述中,分明可以感受的是,這鄉愁不是憂傷,而是感懷,更是感恩;是思念,是珍藏,更是展望,是一切關于故鄉的無限深情,是解也解不開的情結,更是忘也忘不掉的情懷……

掃一掃,看更多精彩內容

責任編輯:阿君