和文天祥一起考中進士的鎮江人

《寶祐四年登科錄》關于陸秀夫、王良臣、石介、蘇景瑺的記載

文/邱隆洪

又是一年高考季,相關話題再度持續成為“熱搜”,去年的這個時候,筆者“蹭”熱點趕寫了一篇《和朱熹一起考中進士的鎮江人》,介紹了南宋紹興十八年(1148)和著名學者朱熹一起考中進士的3位鎮江鄉賢,引來一些文史愛好者的關注。有位熱心讀者還特地給筆者留言,善意提醒道:宋代留存至今的登科錄應該有兩部,除了《紹興十八年同年小錄》,還有《寶祐四年登科錄》。其實,這是筆者的有意“疏忽”,為的是在今年再“蹭”個熱點,下面就讓我們來了解一下《寶祐四年登科錄》。

寶祐是南宋理宗的年號,寶祐四年即公元1256年。與《紹興十八年同年小錄》一樣,《寶祐四年登科錄》能夠歷經烽煙戰火而留存至今,也是因為名人效應,《紹興十八年同年小錄》中有著名學者朱熹,而《寶祐四年登科錄》則有另外一位大名鼎鼎的歷史人物——文天祥,而且還是該科狀元。

相比《紹興十八年同年小錄》僅有進士個人情況簡介,《寶祐四年登科錄》保留的資料要豐富得多,首載御試策題及詳定、編排等官員姓名,其次記載進士榜名,略載其本貫、曾祖、祖父、父姓名、所治學業、兄弟、婚姻、年齡、外氏、字號等事項,遺憾的是,現存《寶祐四年登科錄》脫去數十名進士姓名,另有不少進士個人資料已不完整。《寶祐四年登科錄》末卷載有文天祥廷對策、宋理宗賜進士詩、文天祥恭謝詩、門謝表等,其中有的并非是登科錄原文,而是后人作為文天祥資料附入其中的。

3位土著鎮江人與文天祥同年考中進士

科舉時代稱同榜或同一年考中者為同年,同年之誼也是古代士人之間一種重要的人際關系。南宋寶祐四年丙辰科,共錄取進士601人,計一甲21人、二甲40人、三甲79人、四甲248人、五甲213人,吉州廬陵(今江西吉安)人文天祥是該科狀元,那么,他的600位同年中有多少鎮江人呢?由于現存的《寶祐四年登科錄》記載的進士人數及相關信息已不完整,這個問題的答案只能靠查找別的資料來解決。《至順鎮江志》為元代人俞希魯編纂,是現存鎮江古方志中較完整的一部,保留了明代以前大量的鎮江地情資料,其中就包括科舉人物方面的資料,該書卷十八《科舉·土著》赫然記載著南宋寶祐四年登進士第的3位鎮江人:王良臣、楊道濟、曹艮孫,意味著文天祥的同年中,至少有3位土著鎮江人。

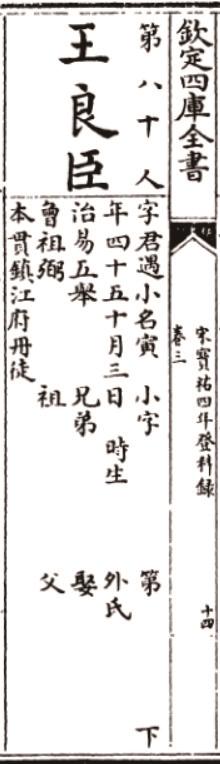

對照《寶祐四年登科錄》,王良臣的記載是這樣的:王良臣,第五甲第八十人,字君遇,小名寅。年四十五,十月三日生。治《易》,五舉。曾祖弼。本貫鎮江府丹徒縣。

王良臣五次參加科舉考試,四十五歲才考中進士,可見其科舉之路并不太順利。另外,現存《寶祐四年登科錄》中王良臣個人信息的記載已相當不完整,缺少祖父、父姓名、兄弟、婚姻、外氏等事項的記載。《至順鎮江志》對其考中進士后的任職情況也沒有記載,查閱其他資料同樣未有發現。

至于楊道濟、曹艮孫,在現存《寶祐四年登科錄》已無記載。根據乾隆《江南通志》卷一二一《選舉志·宋·進士》記載,楊道濟為丹陽人,其他再無更多記載。

南宋抗元名臣陸秀夫也是文天祥同年

南宋抗元名臣陸秀夫,與文天祥、張世杰并稱為“宋末三杰”, 南宋祥興二年(1279年,元至元十六年)崖山戰敗后,他背負幼主投海,壯烈殉國,年僅四十四歲。根據《至順鎮江志》卷十九《節義·土著》的記載,他也是文天祥的同年,《至順鎮江志》的記載是這樣的:陸秀夫,字君實,京口人,登寶祐四年文天祥榜進士第……

說到這里,就有個疑問了,《至順鎮江志》卷十九將陸秀夫列為“土著”,為什么卷十八《科舉·土著》卻沒有他的記載呢?這恐怕得從陸秀夫的成長經歷說起。據《宋史》卷四五一《陸秀夫傳》記載:陸秀夫,字君實,楚州鹽城人,生三歲,其父徙家鎮江……因此,陸秀夫其實是在鎮江長大的,5歲起即就讀于潤東汝山下的孟氏塾館,陸秀夫聰穎異常,塾館的主人孟老夫子對他十分賞識,當時塾館學徒有百余人,老夫子卻惟獨稱贊陸秀夫為“非常兒”,《宋史》也稱其“才思清麗,一時文人少能及之”,《寶祐四年登科錄》印證了這一點,陸秀夫中進士時只有十九歲,比該科狀元文天祥還年少一歲,且是首次參加殿試,一舉即中。

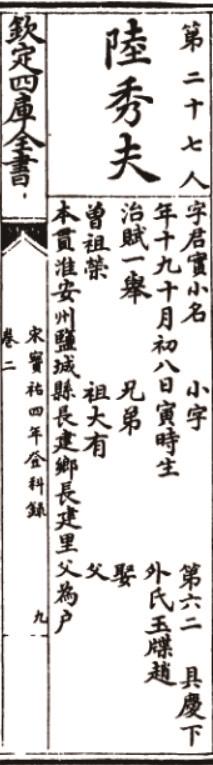

不過,根據陸氏家譜的記載,陸秀夫是在淮安參加科舉考試的,跟現在禁止“高考移民”一樣,宋代對異地參加科舉考試也是有限制的,于是到了參加科舉考試的年齡,陸秀夫在父親的陪伴下回到淮安州鹽城長建里,借住當地一座神廟偏隅,精心攻讀科舉應試功課,先后通過縣試、州試,以優異成績高居榜首,被選拔為貢生,并取得入太學深造的資格。陸秀夫的這段經歷與《寶祐四年登科錄》記載的陸秀夫本貫也是相吻合的,《寶祐四年登科錄》的記載是這樣的:

陸秀夫,第二甲第二十七人,字君實。第六二,具慶下。年十九,十月初八日寅時生。外氏玉牒趙。治賦,一舉。曾祖榮,祖大有。本貫淮安州鹽城縣長建鄉長建里,父為戶。

由此可見,陸秀夫的確是在淮安參加科舉考試的,《宋史》將其列為楚州(淮安古稱)鹽城人是有根據的。不過,陸秀夫自小生活在鎮江,且在鎮江安家落戶、娶妻生子,《至順鎮江志》編纂者將其視為鄉賢,在卷十九《節義·土著》中予以褒揚,也并無不妥。

文天祥同年中還有兩位客居鎮江人

《至順鎮江志》卷十八《科舉·僑寓》記載了文天祥的另外一位鎮江同年:石介,字正甫,洺水人,居鎮江。寶祐四年登進士第,仕至通判鎮巢軍。子巖,字民瞻,好古博雅,尤工詩詞。

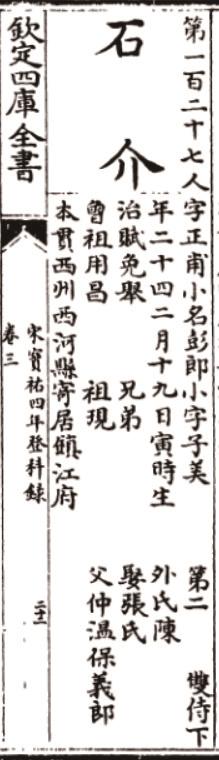

《寶祐四年登科錄》中石介的記載相當完整:石介,第五甲第一百二十七人,字正甫,小名彭郎,小字子美。第二,雙侍下。年二十四,二月十九日寅時生。外氏陳,免舉。娶張氏。曾祖用昌,祖現,父仲溫,保義郎。本貫西州西河縣,寄居鎮江府。

兩相比較,可以發現對石介的本貫記載不一致,《至順鎮江志》說他是洺水(今河北曲周)人,《寶祐四年登科錄》則說他的本貫是西州西河縣(今山西沁水),二者一致的地方是石介僑寓在鎮江,其故土在遼(金)占領下的北方,因此我們可以推測出,盡管和陸秀夫一樣僑寓鎮江,但石介其實是在鎮江參加科舉考試的。需要指出的是,寓居鎮江的石介與北宋初學者、理學先驅石介并非一人。學者石介,字守道, 兗州奉符縣(今山東泰安)人,曾創建泰山書院、徂徠書院,開宋明理學之先聲,世稱徂徠先生。

《至順鎮江志》卷十九《隱逸·僑寓》也記載了文天祥的一位鎮江同年:蘇景瑺,字國珍,永嘉人,徙居京口,宋國學內舍生,授迪功郎、萬安軍軍學教授,官至朝奉郎、太府寺丞,歸附后,杜門不仕,自號芝山逸人,卒年六十六。有文集十卷。子:福孫、祐孫、祿孫、霖孫。

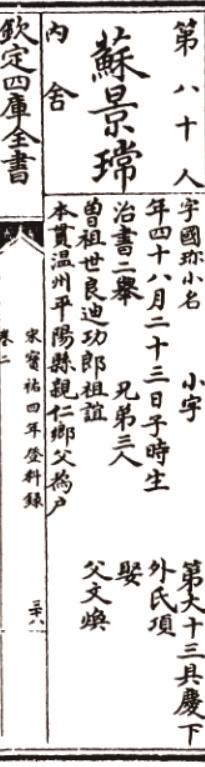

《寶祐四年登科錄》也有蘇景瑺較完整的記載:蘇景瑺,第四甲第八十人,字國珍。第大十三,具慶在。年四十,八月二十三日子時生。外氏項。治《書》,二舉。兄弟三人。曾祖世良,迪功郎。祖誼。父文煥。本貫溫州平陽縣親仁鄉,父為戶。

巧合的是,《至順鎮江志》的編纂者俞希魯與蘇景瑺同為寓居鎮江的溫州平陽人,且年代相距不太久,這或許是該書有關蘇景瑺的記載較為詳備的重要原因。

綜合《至順鎮江志》的記載,文天祥的同年中有6位鎮江人(土著3人,僑寓3人),至于有沒有更多的鎮江人與文天祥同年考中進士,由于《寶祐四年登科錄》殘缺不全,方志也缺少更詳細的記載,尚有待更多資料來佐證。

責任編輯:阿君