民國(guó)手稿《陳氏宗譜稿》入藏鎮(zhèn)江市圖書(shū)館

陳邦賢

記者 笪偉 通訊員 彭義

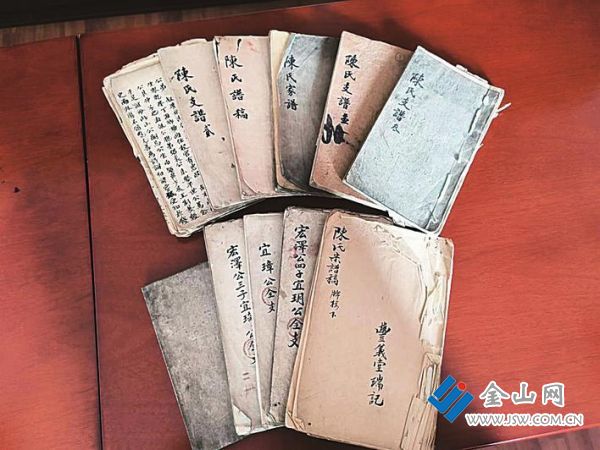

國(guó)不可無(wú)史,域不可無(wú)志,家不可無(wú)譜。記錄一個(gè)姓氏的傳承、一個(gè)家族的繁衍,傳承一個(gè)家族的良好家風(fēng),都需要一種重要的文獻(xiàn)——家譜。近日,“鎮(zhèn)江陳氏族譜捐贈(zèng)儀式”在鎮(zhèn)江市圖書(shū)館舉行,來(lái)自臺(tái)灣的鎮(zhèn)江陳氏后裔陳嘉先生向館長(zhǎng)褚正東贈(zèng)送了一部珍貴的《陳氏宗譜稿》手稿,并講述了一家四代人精心守護(hù)家族歷史、漂泊海外八十年后重返故鄉(xiāng)的動(dòng)人故事。

四代人精心守護(hù)的家族史

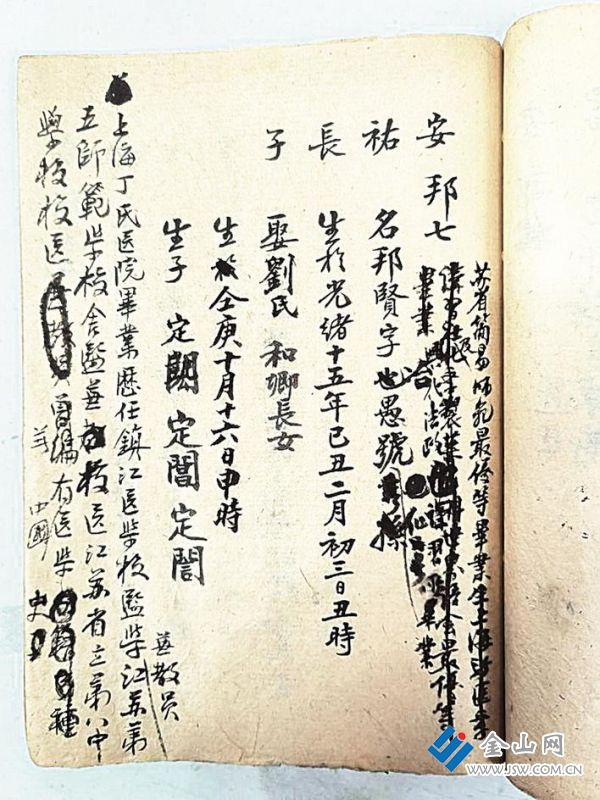

捐贈(zèng)儀式上,陳嘉先生詳細(xì)介紹了這部家譜的來(lái)龍去脈。原來(lái),這部珍貴的家譜,是由他的曾祖父陳安祐親手編纂的。書(shū)前還有他在1924年寫(xiě)的序,說(shuō)陳氏家族源遠(yuǎn)流長(zhǎng),自從康熙年間遷入鎮(zhèn)江以來(lái),已經(jīng)240多年,人丁興旺,世系繁多,“倘非有譜以詳志之,恐后世子孫依然莫辨”。因此他和族人將各支的家譜抄稿匯集起來(lái),重新抄錄、增補(bǔ),中間有信息不清楚的,又和族人到各地查訪,最終形成了這部12冊(cè)的家譜手稿。

陳安祐的長(zhǎng)子,是我國(guó)著名的醫(yī)學(xué)史家陳邦賢,他非常珍視由父親編纂的這部家譜,中間經(jīng)歷了抗日戰(zhàn)爭(zhēng)的艱難困苦,但這部書(shū)稿卻始終得以留存。抗戰(zhàn)勝利后,他將家譜交給自己在臺(tái)灣的次子陳定閶保管。陳定閶是我國(guó)現(xiàn)代煉鋁行業(yè)的重要人物,曾經(jīng)在當(dāng)時(shí)的“行政院”下轄的冶金研究室研究煉鋁,抗戰(zhàn)后接收了日本人在高雄設(shè)立的煉鋁廠,并擔(dān)任廠長(zhǎng)。上世紀(jì)六七十年代,他離開(kāi)臺(tái)灣去了美國(guó),將家譜也一同帶走。陳定閶身故后,這部家譜由他的兒子、牙醫(yī)陳國(guó)泰保管。

陳嘉先生一直生活在臺(tái)灣,他回憶說(shuō):抗戰(zhàn)勝利后,我的父親才十幾歲,對(duì)故鄉(xiāng)的事情記憶很少,可仍然向我講述了他知道的情況。直到現(xiàn)在,我還知道我們家族的行輩字是:“安邦定國(guó)志,立本齊家身。”可是幾十年過(guò)去了,后輩對(duì)我們家族的情況知道得越來(lái)越少,大陸的親屬也很難聯(lián)系得上。我的堂兄陳國(guó)泰感到很頭痛,擔(dān)心再這樣下去,這部家譜恐怕就要失傳了。所以就委托我,讓我一定要把家譜送回故鄉(xiāng)鎮(zhèn)江保存。

人才輩出的書(shū)香世家

這部珍貴的家譜中,記錄了鎮(zhèn)江陳氏家族的繁衍史、傳播史。據(jù)記載,這一支陳氏家族起源于河南潁川,是東漢太丘長(zhǎng)陳寔的后代。中國(guó)人耳熟能詳?shù)?ldquo;陳太丘與友期行”“難兄難弟”,就是講陳寔和兒子陳紀(jì)、陳諶的故事。陳諶(季方)的后代幾經(jīng)遷徙到達(dá)金淵,后來(lái)又遷至句容,清康熙年間又遷來(lái)鎮(zhèn)江,此后不斷繁衍,形成了一個(gè)人口眾多、影響深遠(yuǎn)的大家族。

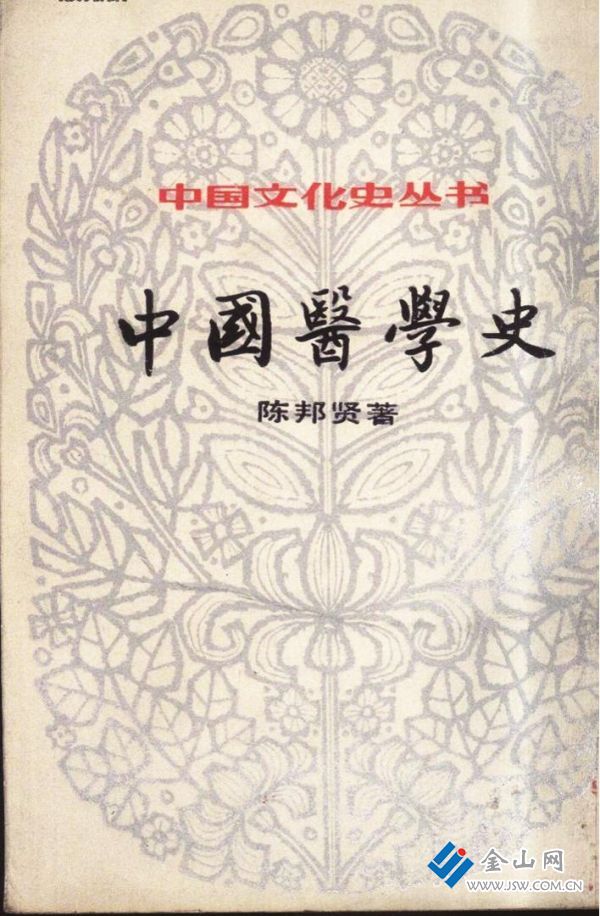

陳氏家族是一個(gè)人才輩出的書(shū)香世家,很多人考中科舉,到各地做官。特別是近現(xiàn)代,連續(xù)出現(xiàn)了多位影響重大的學(xué)者、專家。陳嘉先生的祖父陳邦賢就是其中一位。他曾在鎮(zhèn)江醫(yī)學(xué)校、江蘇第五師范學(xué)校、江蘇省立第八中學(xué)校擔(dān)任教員、校監(jiān)、校醫(yī)等職務(wù)。他還在1914年倡導(dǎo)成立了我國(guó)歷史上第一個(gè)醫(yī)史研究會(huì),在1919年撰成了我國(guó)第一部《中國(guó)醫(yī)學(xué)史》,這是對(duì)中醫(yī)藥學(xué)成果的全面總結(jié),是一部開(kāi)山之作。陳邦賢的長(zhǎng)子陳定閎是一位社會(huì)學(xué)家,曾任國(guó)立中央大學(xué)總務(wù)長(zhǎng)、重慶師范學(xué)校教授。他花費(fèi)多年心血,撰寫(xiě)了長(zhǎng)達(dá)50萬(wàn)字的《中國(guó)社會(huì)思想史》,此外還出版有《社會(huì)學(xué)與中國(guó)現(xiàn)代化》《文化與社會(huì)》《中國(guó)社會(huì)學(xué)史》《中國(guó)近代人口思想》《中國(guó)人口之展望》等一系列著作。

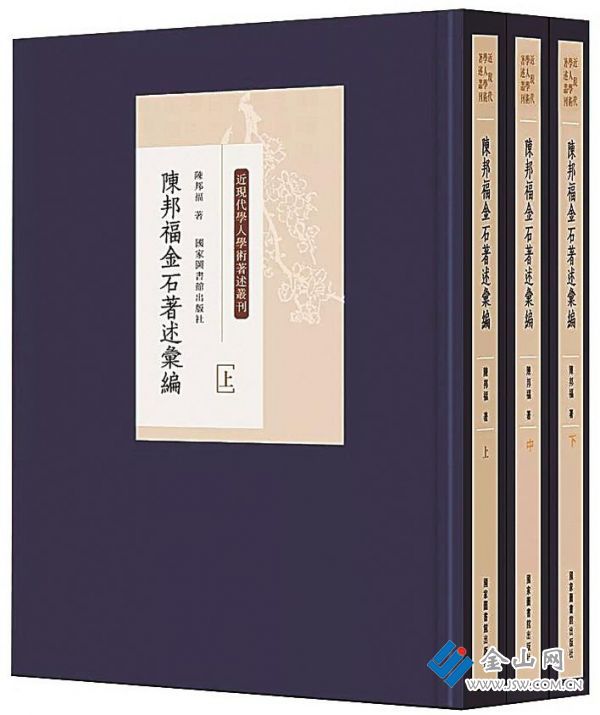

與陳邦賢同族、同輩的,還有從事甲骨文、金石和歷史學(xué)研究的陳邦福、陳邦懷和陳直兄弟。其中陳邦福、陳直的父親陳培壽,與陳邦懷的父親陳祺壽也是兄弟。陳培壽撰有《朱育對(duì)濮陽(yáng)興問(wèn)校注》等多部手稿。陳祺壽撰寫(xiě)的《丹徒縣志續(xù)志》,是對(duì)清光緒《丹徒縣志》的增補(bǔ)之作。陳邦福譜名“邦彥”,留有甲骨金石著述27種,時(shí)間跨度從清末直至20世紀(jì)70年代,現(xiàn)已編為《陳邦福金石著述匯編》。見(jiàn)證鎮(zhèn)江建城史的宜侯夨簋被發(fā)掘之后,陳邦福也是最早的考釋者之一。陳邦懷在上世紀(jì)20年代撰有《殷墟書(shū)契考釋小箋》和《殷契拾遺》,之后又撰寫(xiě)了《甲骨文零拾》《殷代社會(huì)史料征存》等多部甲骨學(xué)著作,他還是《甲骨文合集》編委會(huì)成員。陳直譜名邦直,是西北大學(xué)歷史系教授,24歲就撰成《史漢問(wèn)答》,此后又撰有《史記新證》《漢書(shū)新證》《居延漢簡(jiǎn)研究》以及關(guān)于諸子、楚辭、封泥、金石等方面的大量著作,大部分著作被編入《摹廬叢書(shū)》。

尤為奇特的是,陳直教授生前就曾將《北魏墓志銘題跋》《秦居瓦談》《說(shuō)鉨堂金石經(jīng)眼錄》《漢魏六朝碑刻題跋》等10余種手稿捐贈(zèng)給鎮(zhèn)江市圖書(shū)館,近年陳邦福的兒子陳治華先生又將新出版的《陳邦福金石著述匯編》捐贈(zèng)給該館,加上這一次的陳國(guó)泰、陳嘉先生捐贈(zèng)的手稿本《陳氏宗譜稿》,陳氏家族的許多重要資料都可以在這里找到。他們捐書(shū)的經(jīng)歷前后相隔數(shù)十年,相互之間甚至失去了聯(lián)系,卻都不約而同地將這些重要文獻(xiàn)捐贈(zèng)給鎮(zhèn)江市圖書(shū)館,似乎有一種血脈的力量在悄無(wú)聲息地發(fā)揮作用,默默地將這些文化典籍和家族情懷引向鎮(zhèn)江這方熱土。

讓書(shū)寫(xiě)在古籍中的文字活起來(lái)

習(xí)近平總書(shū)記曾說(shuō)過(guò):“讓收藏在博物館里的文物、陳列在廣闊大地上的遺產(chǎn)、書(shū)寫(xiě)在古籍里的文字都‘活起來(lái)’。”鎮(zhèn)江市圖書(shū)館就是這樣一處致力于收藏典籍、推廣典籍、共享典籍的機(jī)構(gòu)。據(jù)了解,它成立于1933年,已經(jīng)歷90年的風(fēng)風(fēng)雨雨,卻仍然在一代代圖書(shū)館人的共同努力下,收藏了大量的古籍。為了保護(hù)好這些珍貴的文化遺產(chǎn),他們配備了防火、防盜、防蟲(chóng)、防紫外線等設(shè)施和溫濕度控制設(shè)備,盡可能減緩紙張的老化、酸化和自然損壞,并長(zhǎng)年開(kāi)展古籍修復(fù)工作,使破損的古籍變得更加完好。2009年,該館被國(guó)務(wù)院列為“全國(guó)古籍重點(diǎn)保護(hù)單位”。

館長(zhǎng)褚正東認(rèn)為,家譜是記載家族成員血緣關(guān)系、家族重要成員事跡及家族重要史料的重要文獻(xiàn),對(duì)弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德、增加民族凝聚力都有著重要意義。目前鎮(zhèn)江市圖書(shū)館藏有新舊家譜200余種,涵蓋鎮(zhèn)江及周邊地區(qū)的50多個(gè)姓氏,其中不乏一些影響較大的家族的家譜,還有如笪氏、基氏等一些罕見(jiàn)的姓氏,體現(xiàn)了鎮(zhèn)江獨(dú)特的姓氏、家族文化特征。館藏的家譜,都按照古籍的標(biāo)準(zhǔn)妥善保管。市圖書(shū)館還提供古籍閱覽,開(kāi)展古籍?dāng)?shù)字化,以這些方式促進(jìn)家譜的利用和傳播。許多人可以通過(guò)家譜去了解自己家族的歷史、研究鎮(zhèn)江歷史文化的各種細(xì)節(jié),或者借鑒其內(nèi)容、形式,為新修、續(xù)修家譜的活動(dòng)提供借鑒。

鎮(zhèn)江市僑聯(lián)副主席王永新參加了捐贈(zèng)儀式。他表示,市僑聯(lián)一向愿意為廣大華人華僑提供服務(wù),近年來(lái)已經(jīng)通過(guò)各種方式幫助他們找到大陸的親屬,共同維系海內(nèi)外人士之間的濃濃鄉(xiāng)愁。他們之前多方聯(lián)系,讓這部珍貴的《陳氏宗譜稿》漂洋過(guò)海回到家鄉(xiāng),是一件意義深遠(yuǎn)、令人自豪的事。

圖片由受訪者提供

責(zé)任編輯:阿君