清代孝廉方正徐錫麟

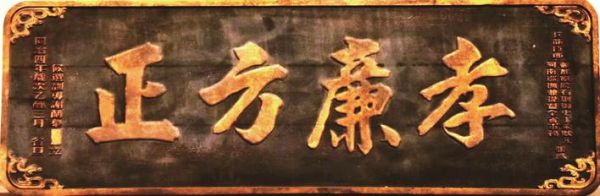

“孝廉方正”掛匾

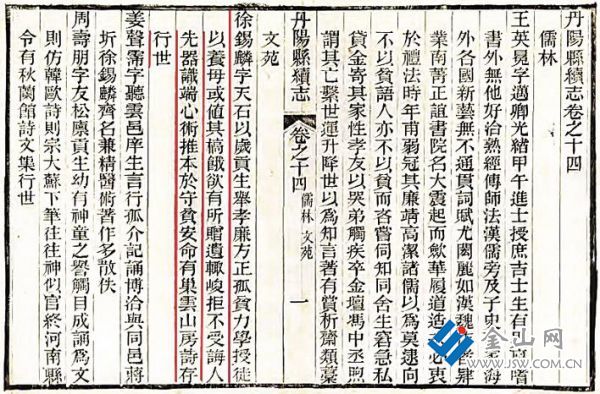

《丹陽縣續志》記載

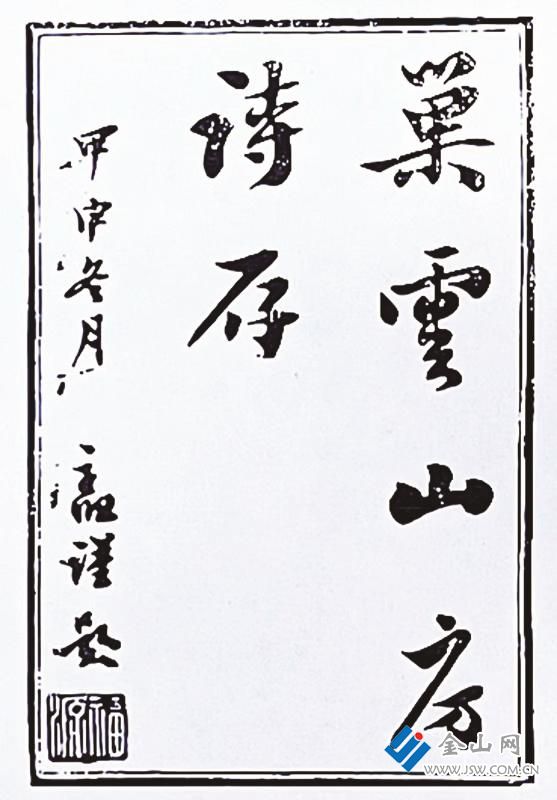

《巢云山房詩存》內封 圖:盧政 提供

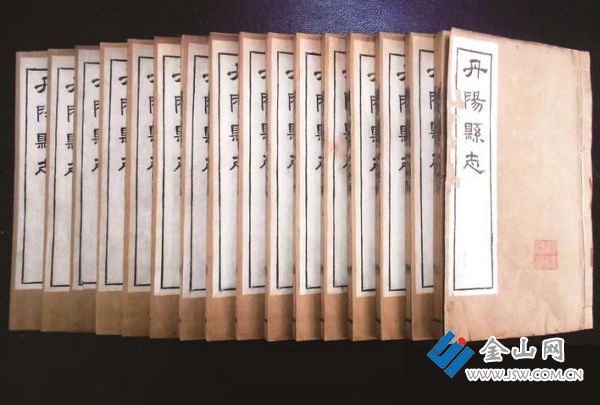

《光緒丹陽縣志》

文/盧政

2010年上海古籍出版社出版的《清代詩文集匯編》是一部巨型詩文總集,收錄清代詩文集4000余種,精裝800冊,篇幅約4億字,堪稱迄今規模最大的清代詩文總集。令邑人自豪的是,這部巨集中有多位鎮江人的著作入選,其中就有《巢云山房詩存》一書,作者是晚清孝廉方正徐錫麟。

科舉失利轉攻詩

徐錫麟(1800—1897后),字天石。晚清詩人,方志學家,鎮江丹陽人。孤貧力學,授徒以養母。性醇正,相貌魁梧,弱冠以后以能文著稱。曾任過家塾教師,與邑中名士林福源等七八人結為文字交。學識與本邑姜聲霈、蔣圻齊名。

嘉慶二十四年(1819)九月,殿試讀卷官姚文田來到江蘇提督學政,他是翰苑名賢,在江蘇任職三年。一次他來鎮江試諸生,發現徐錫麟的詩及古文非常優秀,非常欣賞,均列之為第一。當時林福源在場觀摩了這一過程,深受感動,遂與徐錫麟交往,成為好友。

道光四年(1824)十一月,禮部侍郎辛從益來到江蘇擔任學政,這位學壇宗師在江蘇也有三年,直至病卒于任上。辛從益主持全省歲試時,徐錫麟參加了考試,結果被辛宗師賞識,以第二名食餼。

徐錫麟苦修儒業,在道光三十年(1850)獲歲貢,可在科舉考試中屢屢敗北,南闈鄉試十余次,均未中舉。困于場屋幾十年,他鴻業難展,遂將一腔熱情發之于詩,寫出了許多作品。前輩中以詩出名的,如劉時庵,李蕓閣、虞紫崕諸前輩,見徐錫麟有詩才,邀入詩社,相與切磋角藝,一時都推之為詩壇高手。

徐錫麟本為寒士,以開館授課為生。在教學上“誨人先器識,端心術,推本于守貧安命”。教書之余,專攻“試帖八韻”之作。這是清代科舉考試用的一種詩體,又叫“試帖詩”或“八韻”詩,與八股文同試。初為五言六韻,后為五言八韻,格式要求極嚴。徐錫麟在這方面造詣極深,好友林福源評其所作:“工麗精華,雖館閣巨制無以過其,《邠風》《紀候》諸詩尤為細意熨帖,考據精詳,足為后學楷式。”

咸豐初,太平軍攻陷南京,繼破諸邑,江南局勢動蕩不安,徐錫麟外出避難,居于長江一個沙洲中。目睹天下兵鋒四起、家庭流離失所、百姓遭受苦難,徐錫麟深感悲傷,更感到無奈,只能將心中的感慨吟詠成詩,以吐其內心之不平。然而他的詩“譏刺有心,不失敦厚溫柔之意”,讀他的詩集可知,徐錫麟尤其敬仰唐人杜少陵,詩風也學杜少陵。

年逾花甲舉孝廉

同治元年(1862),曾滌生、李少荃督征金陵,聞徐錫麟為品端學博的歲貢生,特舉薦為“孝廉方正”,名列制科,其時已63歲。孝廉方正是清代特詔舉行的制科之一。自雍正時起,新帝嗣位,詔直省府、州、縣、衛各舉“孝廉方正”,賜六品章服,備召用。

徐錫麟老來得官,銓選直隸州州同,本當赴都任職,然而他性情古直,說:“予年已近致仕矣,猶為五斗折腰耶!” 居然就選不赴,安貧適志,令世人驚訝。有朋友見他生活艱難,欲有所贈遺,他則峻拒不受。此后,家益貧,學益進。暇則寓意于詩,積久成帙。舉為孝廉方正后,徐錫麟名氣與威望陡增,漸漸成了享譽一方的“鄉紳”人物,參與做過許多公益事情。按丹陽縣志記載,徐錫麟參與的公益事務不少。

同治五年(1866),徐錫麟與舉人候選知縣束應椿總負責重建文廟,于同治七年落成。文廟原稱學宮、孔廟、夫子廟,始建于宋慶歷四年(1044),后屢毀屢修,多次改擴。至清代時有大門、泮池、東西兩石橋、欞星門、儒學門、大成殿、東西兩廡、戟門、地靈祠、崇圣祠、明倫堂等建筑。咸豐十年(1860)主建筑毀于兵火。這次重修,由邑令金鴻保倡議,多方人士協同完成,并請國子監典籍銜即選教諭舉人任履南作碑記。

同年,邑令金鴻保照會邑紳徐錫麟、任履南、孫清楫、束允泰、周云錦等募捐重建崇節堂。此堂始建于乾隆四十一年,初名“恤嫠會”,當時由邑監生賀培高、郭榮錫捐錢所建,目的是接濟窮嫠。原有房產在庚申(1860)之亂中盡成瓦礫。這次重建,將先后所置房產以次起造,并勸各鋪戶量力捐助,照章給發,從此經費日漸盈余,改名“崇節堂”。當年,邑令金鴻保照會邑紳徐錫麟、孫清楫、束允泰等,按照舊章,令各豆行按石抽收捐款,并勸樂善各鋪戶量力捐助,重建敦樂二善堂。敦樂二善堂始建于道光八年(1828),當時邑監生裴汝楫、林懋、楊德昌、林肇盛等共捐洋四百元,在東岳廟設局施棺(捐助殮葬費或向死者家屬提供幫助)。

地方公益貢獻多

在同治與光緒年間,徐錫麟參與的地方公益事情還有不少。

同治六年(1867),邑人丁裕善等捐助丁氏宗祠公產,計有珥陵、呂城等處田一千二百多畝;儲文禮等捐田一百六十多畝;童梅氏捐田十九畝;均作為縣學公產。知縣陳鵬為表彰這一義舉,命孝廉方正徐錫麟負責勒石建碑于明倫堂。并規定,丁氏捐數較多,子孫應試者照章倍給。

同治八年(1869),徐錫麟和邑人孫銘重浚內城河,至十二年(1873)工竣。當時內城河已近50年不浚了,尤其遭咸豐年間戰亂,城河穢塞,至此始挑浚之,出骸骨無數。同時將城內橋梁亦修治。同年,南城墻開裂十余丈,知縣馮渭督邑紳徐錫麟、孫銘重修之。

光緒二年(1876),知縣陳鵬、邑紳徐錫麟等捐建忠義節烈祠。此祠建在后察院,兩進十二間,男左女右,有司春秋致祭。光緒三年(1877),《光緒丹陽縣志》開修,歷時九年,經三任知縣才完成。此志由徐錫麟、林福源等總纂。修志陣容宏大,共有70多人分別擔當總纂、分纂、總校、采錄等工作。全志共37卷,計16冊。現南京圖書館古籍部藏有此志原版本。徐錫麟與林福源主纂邑志,持義謹嚴,秉公直筆,不辱使命。光緒四年(1878),知縣帥遠煒、邑紳徐錫麟、夏錫鵬等募捐重建城隍廟。丹陽城隍廟在縣治西,初建于宋宣和間,歷代屢屢修繕,擴建。咸豐十年毀于兵亂。

光緒六年(1880),徐錫麟會同林福源、夏汝楫、姜定保、夏錫鵬等賢達募捐重建文昌閣。丹陽文昌閣明代始建,旁有巨石碑,名賢葉向高記,到光緒年間,文昌閣已破舊不堪,故有此舉。光緒九年(1883),東城崩裂十六丈有奇,壓死倚城客民十余人,知縣陳炳泰督邑紳捐修,徐錫麟和孫銘、夏汝楫、荊紹韓、姜定保、夏錫鵬、丁炳甲等捐款修筑,當年十一月竣工。光緒二十三年(1897),徐錫麟已98歲高齡,募建五龍橋,此橋當是西鄉五龍河上的一座橋梁。五龍河北起河陽五龍村,先向東再轉向南,從孫堅高陵東側流過,到司徒閘頭村匯入香草河。

詩集品高入巨編

徐錫麟何時去世的呢?還沒發現確切記載,但至少活到98歲,是一位長壽老人。

徐錫麟一生好學,喜作詩文,太平軍攻克丹陽后,大部分詩賦文稿散失。幸存的詩文以及后來的作品,匯成《巢云山房詩存》一書。此書在同治九年(1870)就已編定,直到光緒十年(1884年)在其長孫徐元昺的催促下才付梓刊印。書前有序三篇,分別由其好友周伯義、彭瑞、林福源所作。再后有項賡勛、劉炳伯、景樹楠諸賢為此書作的題詩。名家的序與題詩,為此書增色不少。正文前署“丹陽徐錫麟天石著,冷兆甲軔升、受業貢震甲鼎臣,孫元昺、小嵐校刊。”由此可知為此書出力者姓名。

全書分上下兩卷,正文部分收詩262首。其中五言古詩30首;七言古詩55首;五言律詩17首;七言律詩41首;五言絕句9首;七言絕句44首;重游泮水詩4首;和重游泮水詩62首。這些詩有相當一部分是描寫咸豐年間戰亂情況的,是研究太平軍在丹陽一帶軍事活動的重要資料。有的詩描寫了詩人的情感、交友、丹陽風物以及日常生活,也是研究詩人生平的最原始的資料。書尾有徐錫麟《自題詩稿后》一文,作為書跋,大致將成書過程作了交待。

責任編輯:阿君