出土文物反映江南地區北宋生活場景

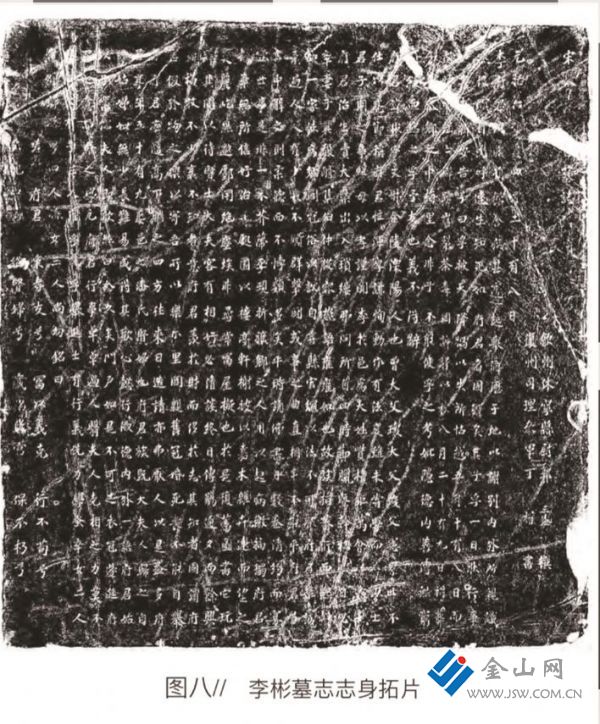

李彬墓志志身拓片

□ 張劍 馬彥如

宋代文風昌盛,審美有別于盛唐的雄渾華貴。宋代建筑注重裝飾與建筑的有機結合,偏于精巧細膩,色彩不再像唐朝一樣單一。宋代也是中國古典園林創造的成熟期,加強了建筑之間的組合,形成有層次的建筑群。

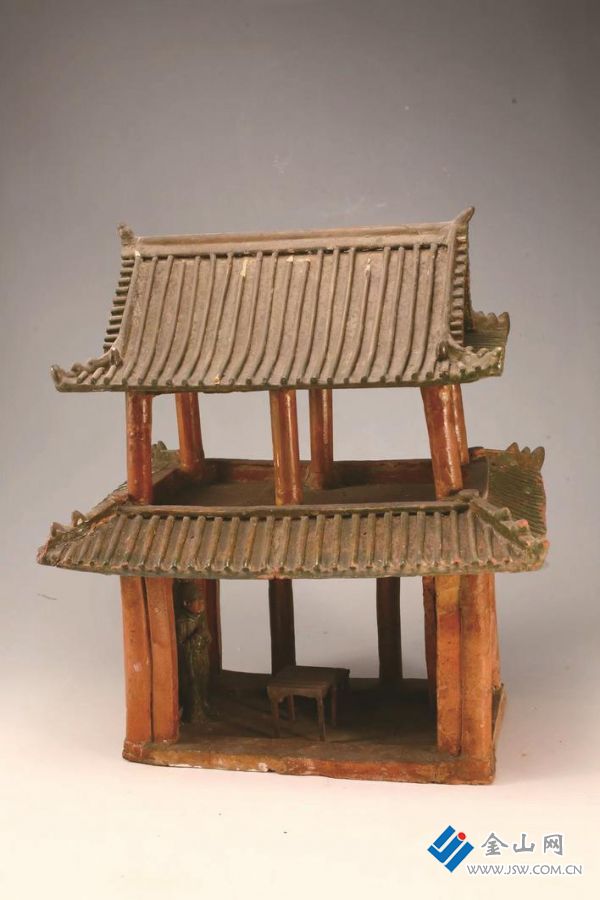

令人遺憾的是,時光如流,宋代建筑大多消失在歷史的長河中,實物遺存較少。鎮江博物館收藏的北宋李彬墓出土的墓葬明器,器類豐富,特別是一套精致的琉璃樓亭軒榭建筑明器,為宋代墓葬中少見,可探知江南宋代園林之一斑。

1978年2月底,江蘇溧陽竹簀公社中梅大隊發現并清理了兩座磚室墓。墓中出土墓志一合,長75.5厘米、寬72厘米、厚10厘米,志蓋篆書“宋故李府君墓志銘”,墓志銘文字基本清晰。根據墓志得知,墓主李彬,卒于北宋元祐六年(1091年),并列袝葬的是其妻潘氏墓。墓志銘由歙州(今安徽省黃山市)休寧縣尉郭三益撰寫,復州(治所在今湖北省仙桃市境內)司理參軍丁權書。該墓志銘出土后由鎮江博物館收藏,現保存于鎮江焦山碑刻博物館。

宋朝江南地區在經濟活動、農業、文化、都市化與人口各方面都有高速的發展,這兩座墓葬較以往蘇南地區發現的宋代磚室墓砌造更為講究。從墓志銘文字分析知道:墓主李彬,字文叔,金陵溧陽人。其曾祖、祖父、父均“累世不仕”,李彬本人為“貲積巨萬”的地方富豪,平生“好治居處”,意思為喜歡整治住所,建造各種樓亭軒榭。

李彬墓發掘時,出土文物計93件,其中包括琉璃陶樓、 琉璃陶水榭、琉璃陶涼亭等釉陶器,十分吸引人的眼球。從器物的胎土、質地、造型、釉色等判斷,應為宜興窯產品。此套琉璃樓亭軒榭建筑明器,整體造型輕快,不施斗拱,無富麗繁縟的裝飾,清淡典雅,既便于觀賞園林景色,也可作為園林景觀的點睛之筆。

宋代住宅等級制度嚴密。《宋史·輿服志》載:“凡民庶家,不得施重栱、藻井及五色文采為飾,仍不得四鋪飛檐。庶人舍屋,許五架,門一間兩廈而已。”仁宗景祐三年(1036年)又頒布了更詳細的規定:“天下士庶之家,屋宇非邸店、樓閣臨街市,毋得為四鋪作及斗八。非品官毋得起門屋。非宮室、寺觀毋得彩繪棟宇及間朱黑漆梁柱牕牖,雕鏤柱礎。”李彬雖為“貲積巨萬”的地方土豪,又特別“好治居處”,但身無官職,只是一位平民庶人,此套琉璃樓亭軒榭建筑明器不施斗拱,沒有文采裝飾,反映了墓主李彬生前的生活面貌和真實場景。

樓閣建筑是我國古代建筑中的重要類型之一,集中展現出我國古代木結構建筑技藝的發展水平。較之于單層建筑,樓閣建筑不僅有水平方向上空間的組合,還有垂直方向上空間的疊加,且極具觀賞性。有專家給樓閣建筑下了一個定義,即一般意義上的樓閣建筑,應以有無可供人活動的上層空間及其相應的樓梯樓面來劃分。李彬夫婦墓出土的琉璃樓亭軒榭建筑明器顯然符合上述定義。

宋代以“郁郁乎文哉”而著稱,孕育了中國古代歷史上最發達的科技文化和最高雅的審美趣味。溧陽李彬墓出土的這組琉璃樓亭軒榭建筑明器,屋頂坡度較高,正脊兩端的作鴟吻或獸頭,垂脊上蹲獸,岔脊上有尖角,柱子微向內斜,雕刻蓮花柱礎,整個建筑風格皆為宋代特色。從體量和雕刻精美程度看,都堪稱南方地區出土的罕見之品,展現了一個顯具江南特色的較為完整的庭院布局。

此外,李彬墓還出土了一些俑像留下道教的痕跡。比如“仰觀”“伏聽”“天觀”“地軸”這一組俑像就比較嚴格地遵循了《大漢原陵秘葬經》的規定,反映了濃郁的道教葬俗色彩。從全國范圍來看,這一時期道教葬俗發達的地區,都位于某個道教中心的文化控制范圍內,如江西地區的龍虎山、四川地區的青城山、福建地區的武夷山等,民俗民風相對容易受到道教風俗的浸淫、影響。而李彬生活的溧陽北部正是有著“道教第一福地”之稱的茅山,在他的墓中隨葬找到體現道教葬俗的各類明器就不足為奇了。

李彬墓出土的琉璃樓亭軒榭建筑明器為江蘇宋代墓葬首次發現,具有極高的文物價值和研究價值。雖然較實體建筑仍略顯粗糙,但它是立體的三維形象,為全面具體研究宋代建筑尺寸提供了重要的資料。

責任編輯:阿君