文人相惜

文/陳鵬飛

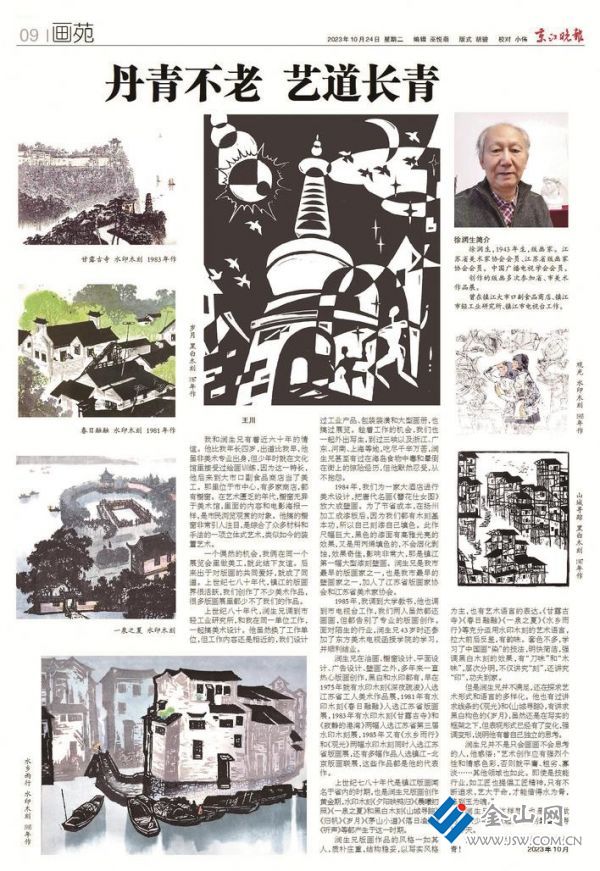

10月24日《京江晚報》的“畫苑”專欄用了一個整版,以“丹青不老 藝道長青”為題,介紹了八十歲高齡的徐潤生老人的版畫人生,選用的七幅作品相信是徐老的代表作。

我對木刻版畫知之較少,也無緣結(jié)識徐老,但直覺告訴我,這些以甘露寺、昭關(guān)石塔等為題材的作品,既有鮮明的地方特征,讓人一眼就能認得出,又展示出了高超的技法,特別是黑白綠三色搭配協(xié)調(diào),人景物三者融為一體,線條簡潔明快,畫風質(zhì)樸自然,頗給人以美感。

深深吸引我眼球的,還有一篇美文,是王川老師的手筆,娓娓道來,流暢細膩。細讀后才知道,他們二人已有近六十年的情誼,上世紀八十年代時,兩人就合作為鎮(zhèn)江一家大酒店作美術(shù)設(shè)計,創(chuàng)造性地采用一組新工藝,把唐代名畫《簪花仕女圖》制作成全市第一幅大型漆刻壁畫,效果奇佳,影響甚大。

文中詳細介紹了徐老多個年份入選省級版畫壁畫展覽的眾多作品,并專門用這樣一段文字表述了徐老對自己所取得成績的心態(tài):“但是,潤生并不滿足,還在探求藝術(shù)形式和語言的多樣化……他不是只會畫畫而不會思考的人……只有不斷追求,藝大于命,才能借得水為骨,修到玉為魂。”

這樣的文字,這樣的友情,這樣的贊譽,深深打動了我。有幸結(jié)識王川老師,也就是不到半年的事,此前雖對他的大名與大作仰望已久,但畢竟連他的人都無緣相識,好在后來,在鳳凰文化廣場的望山書局,兩次聆聽了他的公開講課,分別講解其《米芾傳》與《黃公望傳》,那修長的身材、飄動的銀發(fā)和渾身上下散發(fā)出的學者風度令我折服,更有他的跨界與知識厚度,尤其是對文學、美術(shù)、繪畫、建筑等多領(lǐng)域多元素融會貫通的功力,讓我深深敬佩,也正是在這樣的零距離接觸中,我對他“對外投稿從未被退”至為信服,因為對絕大多數(shù)的寫作者而言,退稿才叫正常。

于是,竊以為,王川老師是近些年鎮(zhèn)江這片土壤上在文學成就上的一棵參天大樹。

潤生老人同樣了不起,他是版畫家,是中國廣播電視學會以及江蘇省美術(shù)家協(xié)會、江蘇省版畫家協(xié)會會員,眾多作品參展和獲獎,可他始終矢志追求,并且一直心懷感恩。在11月9日《鎮(zhèn)江壹周》的《八十自述》一文中,他這樣寫道:“致謝文化學者、作家、畫家、終身教授、人生摯友王川先生,雖其事務(wù)繁雜,日理萬機,亦應(yīng)我所期,撰寫《前言》,寥寥數(shù)語,道盡相知相攜。”

兩位文人的長期友情與互勉互勵,讓我感慨良多。

鎮(zhèn)江是國家歷史文化名城,是全國著名的詩詞之鄉(xiāng),而且還實現(xiàn)了市縣“滿堂紅”。好友偉清在《一城山水半城詩》一文中,對源于鎮(zhèn)江的詩作進行了梳理,看得出,狠下了一番功夫。我也曾參觀過一些城市展覽館,說實話,感覺他們那里名人留下來的詩詞中,名氣真正大的很少,通常只有一兩首甚至是句把句,遠不像咱們鎮(zhèn)江,不只是數(shù)量極多,關(guān)鍵是質(zhì)量上乘,都屬于頂級作品,家喻戶曉,這有點像上世紀九十年代時世界足球先生評選的規(guī)則,寫鎮(zhèn)江的詩詞得到的可都是第一選擇票。

由此,我也常想,歷史上的名家名人、詩詞名作、各種文物和文化遺產(chǎn)以及延續(xù)至近代的京江畫派等等優(yōu)秀文化組成,讓我們這座面積和人口并不占優(yōu)的城市獨具魅力,可是,我們畢竟不能躺在前人的功勞簿上,最好的繼承就是發(fā)揚光大。

一個城市的發(fā)展路徑有千萬條,而其中,對文學創(chuàng)作進行專項培育,或許是成本最低卻成效極好的一個。沈從文的《邊城》,雖然原型地是湖南花垣縣的茶峒鎮(zhèn),可由于沈從文出生在湘西鳳凰鎮(zhèn),且作品中描寫的都是湘西文化,于是便讓許多人誤認為邊城就是鳳凰古城,然而,恰恰是這樣的誤解,讓如今那么多人要去鳳凰古城;汪曾祺《端午的鴨蛋》一文,不過1600字,可它對高郵所產(chǎn)生的影響力,某種意義上遠大于秦少游也出生于此;莫言的《紅高粱》搬上了銀幕,讓人們知道了此前都不曾聽說的高密,如此種種,不勝枚舉。

當然,我們知道名家的力量,更深知要成為名家不易,然而,名家總是從未成名開始的,關(guān)鍵是他們要有對文學的熱愛與執(zhí)著,以及無法否認的適量天分。

讓我深感幸運的,在自己所結(jié)識的文化界老師與友人中,像王徐二老這樣相知相惜的情形正不斷涌現(xiàn),比如寫詩歌的明法與小白兩位詩人,寫報告文學的永祥、兆南、晨鵬等幾位作家,熱心于文化保護與傳承的德柱、康琪、金柏、俊達等長者,以及許多的年輕人,像研究鎮(zhèn)江文化歷史的裴偉與正在茁壯成長的逸凡博士。

作家們總是會主動去思考與創(chuàng)作的,無論他是否得到來自外界的支持,在這個意義上,成本低得似乎可以不計,遠不像有些產(chǎn)業(yè)類的投資。然而,另一個事實又是,天分固然重要,但依據(jù)人才成長規(guī)律對他們進行專項培養(yǎng)和提供一個互勵互動的優(yōu)良環(huán)境,更為重要。

畢飛宇的家鄉(xiāng)興化就是一個不錯實例。這個公元920年才建縣的城市正在加快從“小說之鄉(xiāng)”向“文學之城”升級,采取了一系列辦法和政策,包括作品簽約扶持、作家駐城、名家結(jié)對、外出進修、舉辦沙龍以及設(shè)立施耐庵文學獎、鄭板橋文藝獎和文學創(chuàng)作扶持基金等等。在這樣的環(huán)境與氛圍中,這個城市每天晚上有上千人在寫作,近幾年,一批以興化為背景的長篇小說在全國文壇聲名鵲起。

凝望出土宜侯夨簋的煙墩山遺址,呼吸“潮平兩岸闊,風正一帆懸”的江風氣息,品味“何處望神州,滿眼風光北固樓”的豪邁氣概,我對鎮(zhèn)江在文學作品、文藝作品、書法繪畫等眾多文化領(lǐng)域上的守正創(chuàng)新、走在前列滿懷信心和期待。

責任編輯:阿君