揚(yáng)州冶春后社與鎮(zhèn)江

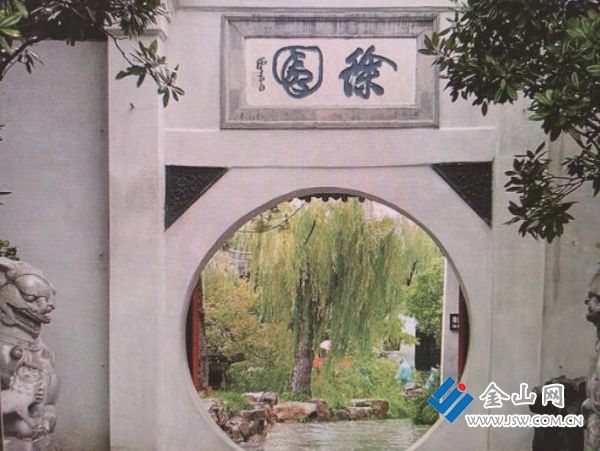

徐園

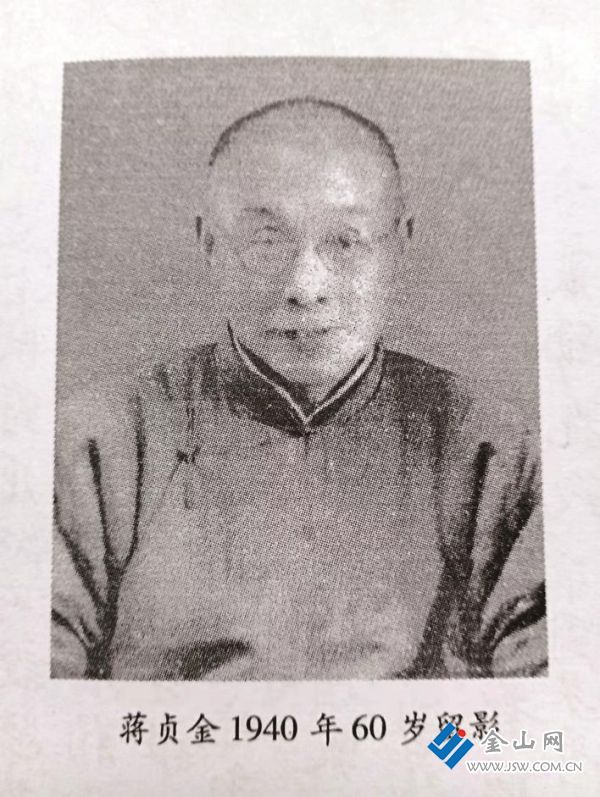

蔣貞金

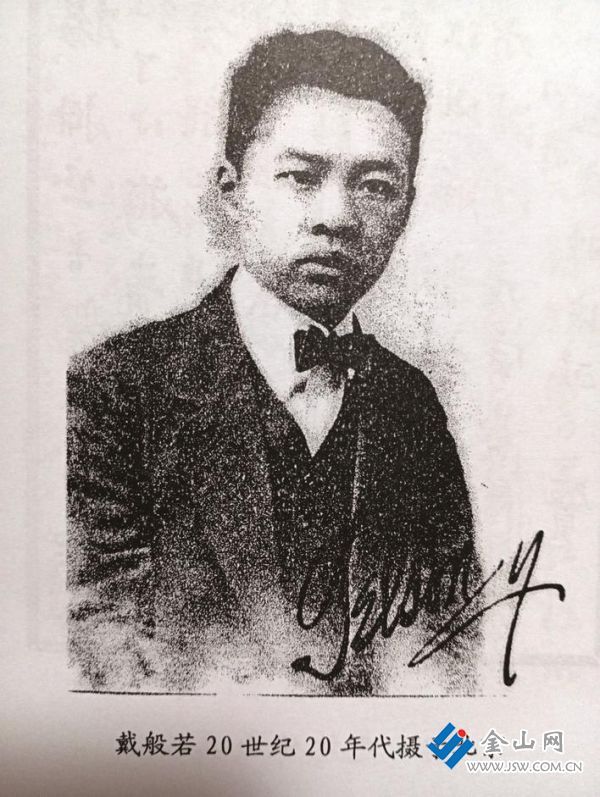

戴般若

□ 徐 蘇

冶春,意為陶冶春色,這個(gè)富有詩意的名詞,源于明末清初。清代詩人王士禛在揚(yáng)州做官時(shí),寫下了有名的《冶春絕句》。以后,王士禛又創(chuàng)建了冶春詩社。 “冶春”二字揚(yáng)名天下。冶春后社是晚清與民國初年時(shí)揚(yáng)州文人追懷康乾盛世,繼冶春詩社而成立的文學(xué)團(tuán)體,始于光緒初年,由臧谷發(fā)起。鼎盛時(shí),該社成員有一百多人,其中不乏多領(lǐng)域的名人。

1915年,瘦西湖為徐寶山建徐園,詩人請(qǐng)求園主孫閬仙,“于園內(nèi)辟舍三間,極為幽敞”,作為詩友們休息之處。題曰“冶春后社”,江都著名書法家吉亮工書。聯(lián)云:“社名仍號(hào)冶春,何必改作;來者都為游夏,可與言詩。”此聯(lián)也是吉亮工撰句并書。徐園之設(shè),與丹徒人金樹滋有關(guān),他捐銀最多,達(dá)四千元之巨。金樹滋是自與徐寶山訂交之后,“境益豐,于是有志,擴(kuò)張商務(wù)”,且生平多豪舉,遇公益事踴躍捐贈(zèng),成為揚(yáng)州城里風(fēng)云際會(huì)的人物。

冶春后社成立后,秉承漁洋山人等先輩遺風(fēng),具有傳統(tǒng)詩社的特點(diǎn)。在臧谷倡導(dǎo)下,后社活動(dòng)多多,每逢花晨月夕,舉行文酒之會(huì),以刻燭成詩為樂,創(chuàng)造出大量的傳誦之作,膾炙人口。民國揚(yáng)州小說家李伯通在《叢菊淚》序言中說:“揚(yáng)州之有冶春后社……,春秋佳日,每修禊紅橋瘦西湖,詩酒文會(huì),無時(shí)或間。”成員還把創(chuàng)作和研究方向,擴(kuò)展到盆景、書法、駢文、國畫、教育、制謎、楹聯(lián)、園林、醫(yī)學(xué)、簫琴、弈棋、收藏、烹飪等多方面,極大地豐富和充實(shí)了揚(yáng)州文化寶庫,留下了大量的遺產(chǎn)。冶春后社存世時(shí)間達(dá)七十多年之久,為我國人文社團(tuán)之最。

冶春后社成員與鎮(zhèn)江文人的交往

冶春后社不少重要成員,與鎮(zhèn)江文人有著密切的關(guān)系。如李伯通(1865-1938),名豫曾,號(hào)伯樵,又號(hào)北橋。廩貢生,冶春后社盟主臧谷高足,鴛鴦蝴蝶派小說家。曾任揚(yáng)州府中學(xué)堂、鎮(zhèn)江中學(xué)國文教師、江都縣視學(xué)、教育會(huì)會(huì)長,被教育界推為祭酒。曾任《新江蘇報(bào)》編輯。杜召棠在《惜馀春軼事》中說,李伯樵“工詩文,多針砭。著《叢菊淚》長篇說部,描寫揚(yáng)州社會(huì)現(xiàn)狀。另有《北橋詩抄》和《清鑒易知錄》等。李伯通和鎮(zhèn)江的冶春后社詩友包榮翰往還較多,詩歌中贊美了詩友的人品和學(xué)識(shí),其題《丹徒包素人詞卷》云:“細(xì)絹鵝黃寫怨多,秋高一水隔銀河。玉簫吹澈銅弦搊,病柳髯蘇合揣摩。” 可謂對(duì)其詩風(fēng)詞意的知己之言。他還在《北橋詩抄》中錄《題包素人山水畫冊(cè)》二首,其一稱:“小窗遲日愛晴紅,多少湖山尺幅成。畫里有詩容我住,云邊寫意待僧行。每從獨(dú)到橫幽趣,豈敢浮生浪得名。五十蹉跎已慰藉,丹青傳播潤州城。”為詩友的畫冊(cè)助興。

不少后社成員為鎮(zhèn)江文人舉行文化交流活動(dòng)。如丁立鋆,鎮(zhèn)江人,字鑒堂,丁紹德次子、丁立鈞堂兄。在他的六十述懷與七十述懷文二篇文稿完成后,有陳重慶、方爾咸、趙光榮、張辰翼、馮煦等數(shù)十人為之撰寫了奉和詩文。其中后社成員陳重慶、方爾咸等人的詩文用箋紙書寫,文風(fēng)綺麗,頗具品味。

冶春后社重要成員趙葆元(1862-1941),字心培,江都邵伯人。為官清廉謹(jǐn)慎,生活自奉儉約,在位時(shí)頗有政聲,辭官后一如寒士。他擅長書法,盡得元代大書法家趙孟之家法,尤善隸書與楷書。他曾親手抄錄鎮(zhèn)江清代著名詩人張?jiān)摹妒娂罚窈竦膬纱髢?cè),成為珍貴的書法精品。

1937年11月14日,時(shí)任《江蘇通志》編輯的鎮(zhèn)江學(xué)者尹石公來揚(yáng)州,以陳含光為首的一批冶春后社重要成員在何園為他舉辦50歲生日宴會(huì),一時(shí)名流程善之、蔣太華,劉梅先、周湘亭、包翔仲等22人出席宴會(huì)。陳含光寫了《尹石公生日何氏園集序》,記錄了當(dāng)時(shí)集會(huì)的情景。尹文(1888~1971),又名炎武,號(hào)石公。江蘇丹徒人。畢業(yè)于中國公學(xué),曾任輔仁大學(xué)國文系主任,中法大學(xué)教授,河南大學(xué)歷史系主任,江蘇省通志館編纂、中國國史館編修、上海市文物保管委員會(huì)委員。有“聲滿四海,學(xué)宗八儒”之譽(yù)。

還有一些后社的重要成員在鎮(zhèn)江工作過,并將后社的影響推及到鎮(zhèn)江。最典型的有程善之(1880-1942) ,名慶余,字善之,號(hào)小齋。安徽歙縣人,后寓居揚(yáng)州。中國近代學(xué)者、小說家。中國同盟會(huì)會(huì)員。1908年起執(zhí)教于揚(yáng)州府中學(xué)堂。辛亥革命后任《中華民報(bào)》編輯。1928年包明叔在鎮(zhèn)江創(chuàng)辦《新江蘇報(bào)》,程善之任該報(bào)主筆。1933年,《新江蘇報(bào)》連載了署名“一粟”(即程善之)的章回小說《殘水滸》。1934年,《新江蘇報(bào)》六周年之際,報(bào)館出版《程善之先生時(shí)評(píng)匯刊》,收有《一個(gè)建設(shè)的難題》《國技考試》等時(shí)評(píng)、短論200余篇。程善之服務(wù)《新江蘇報(bào)》十余年如一日,治文辭宗桐城,而筆勢縱橫,又深得船山風(fēng)格。遺著除見諸報(bào)端外,早載《南社叢刻》及出版界。著有《殘水滸》《駢枝余話》《倦云憶語》《宋金戰(zhàn)紀(jì)》《四十年見聞錄》《清代割地談》《印度宗教史論略》等。在其擔(dān)任《新江蘇報(bào)》主筆期間,一些冶春后社詩人也被推薦到該報(bào)發(fā)文。如陳含光,冶春后社詩人,清光緒舉人,著名書畫家、文學(xué)家、史學(xué)家。他在民國二十六年(1937年)6月14日的《新江蘇報(bào)》第二張第七版《文藝周刊》上撰文《送林散之南游序》,記述了兩人交往的事。

冶春后社中的鎮(zhèn)江人

由于鎮(zhèn)江和揚(yáng)州一江之隔,兩岸的文人交往異常頻繁,文化氛圍也都相近,這樣在冶春后社中就有了鎮(zhèn)江人的身影。

戴般若(1902-1969),名郇,鎮(zhèn)江人。后遷揚(yáng)州。性豪爽,恃才傲物,睥睨天下,人多憚其狂,不輕許人,有神童、才子、狂士之稱,是冶春后社重要成員。早年就讀國立北京大學(xué),在校期間,多次參加學(xué)生愛國運(yùn)動(dòng)。畢業(yè)后,經(jīng)國民政府大學(xué)院院長蔡元培介紹,至南京國民政府財(cái)政部工作。抗戰(zhàn)期間,又經(jīng)朋友介紹,擔(dān)任偽江都縣教育科科長,為此,他多次反省,譴責(zé)自己喪失民族氣節(jié)。揚(yáng)州解放后,他送子參軍,投身教育,閑來以詩自娛,或與詩友相唱和。戴般若詩云“冶春舊侶勝如云,文采風(fēng)流舉世聞。今日中天開麗景,相期珥筆紹清芬。”描述了他與冶春后社成員劉介春、張景庭等人在一起唱和的樂趣。詩人張石民對(duì)戴般若很尊敬,在其《贈(zèng)戴大般若先生》詩中稱:“揚(yáng)州戴大詩無敵,儒雅風(fēng)流是我詩。清辯滔滔驚四座,奇才犖犖重當(dāng)時(shí)”。戴般若雖然高傲,但對(duì)有才的人仍然推崇有加,其《贈(zèng)孫龍父》詩云:“雅抱平生翰墨親,書憑腕思筆通神。多君妙藝超三絕,金石論交見性真。”贊美其多才多藝。有《戴般若詩存》傳世。

蔣貞金(1881-1954),字太華,句容人。后遷揚(yáng)州。冶春后社重要成員。本是句容秀才,上世紀(jì)初畢業(yè)于兩江優(yōu)級(jí)師范學(xué)堂。曾從儀征劉謙甫治經(jīng)學(xué),因而與劉師培為同學(xué)輩。過從甚密,亦較早地接受了革新思想。他清末開始投身教育事業(yè),先后執(zhí)教武昌高等師范、揚(yáng)州第八中學(xué)、吳漢中學(xué)、上海圣約翰大學(xué),擔(dān)任過揚(yáng)州國學(xué)專修學(xué)校校長、私立揚(yáng)州中學(xué)校長。他的《五十述懷》詩中有兩句豪言“家有圖書五萬冊(cè),及門弟子八千人”,被人傳誦。作為詩人,蔣貞金與吳召封、蕭畏之、李伯通、陳含光、潘飛聲等詩壇巨子交誼深厚,相互唱和,留下眾多膾炙人口的詩文。版本目錄學(xué)家劉梅先撰《蔣君太華傳》,稱其所著除史學(xué)叢稿外,尚有《約金文錄》《詩錄》《秋弦詞》等多部著作。

包榮翰(1863-1927),字素人,亦作樹人。鎮(zhèn)江人,后遷揚(yáng)州,寓城南卸甲橋,自幼受業(yè)于他的舅舅、鎮(zhèn)江著名學(xué)者陳廷焯,除了四書五經(jīng)外,還學(xué)習(xí)詩詞雜藝。“乙亥歲補(bǔ)弟子員,旋食廩餼。舅氏喜榮為可造,由是舉業(yè)外兼課詩詞雜藝,時(shí)得聞其緒論。”擅長詩詞書畫。辛亥革命后,他絕意仕途,以教書為業(yè)。曾受聘為鹽商西席,受業(yè)者眾多,可謂桃李芬芳。包榮翰的詩多為寫景詠懷之作,其中五言古詩《春郊野望》、七言古詩《古柏行》《明河篇》《觀打麥歌》,皆有深切“沉郁”之語。他還是一位有名的畫家。張宴公《揚(yáng)州畫苑續(xù)錄》記其:詩文兼妙,畫竹石小景,風(fēng)姿綽約,題句也新穎出眾。

殷信篤(1894-1951),字仲誠。鎮(zhèn)江人。早年就讀于上海南洋大學(xué)。1918年就業(yè)于濟(jì)南中國銀行。1931年任中央銀行揚(yáng)州分行文書主任。抗戰(zhàn)中,任宜昌行經(jīng)理。抗戰(zhàn)勝利后,任上海總行國庫局襄理兼文書科主任。喜歡文史,擅長詩詞。在揚(yáng)州分行工作七年期間,加入了冶春后社,與詩友相互唱和。他雖然長年工作在外,對(duì)家鄉(xiāng)的山水仍然念念不忘,其中對(duì)焦山的印象最深。在其追憶焦山的詩中說:“大江流水何湯湯,碧空云色何蒼蒼。山靈一笑出霄漢,巍然柱立水中央。海門波濤掀天起,煙樹蒼蒼夕陽里。江山如此一登臨,翻(頓)覺飄飄羽化似(仙)。”

責(zé)任編輯:阿君