張玉書的進士家族

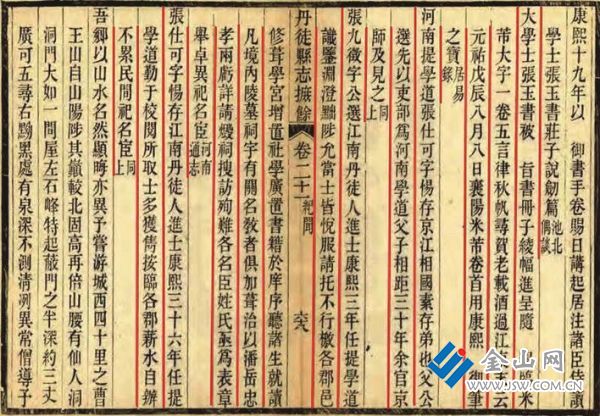

《丹徒縣志摭余》記載

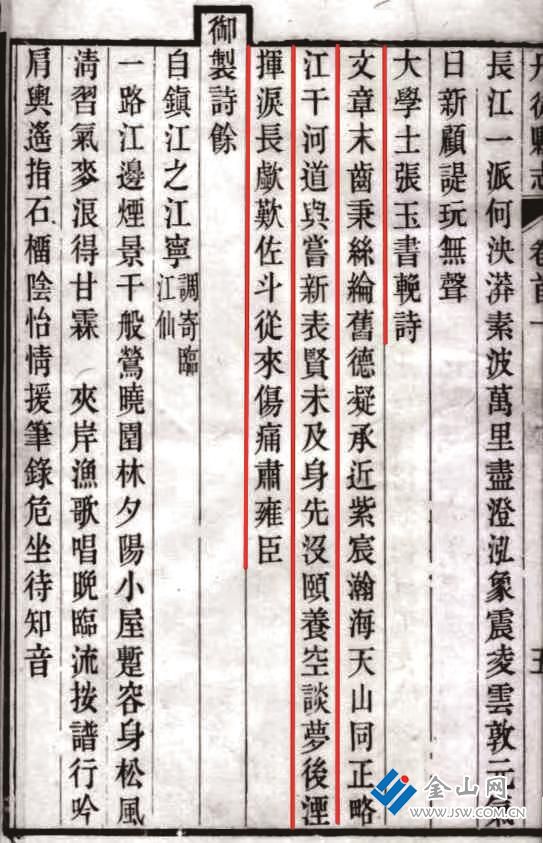

《光緒丹徒縣志》載康熙皇帝《大學士張玉書挽詩》

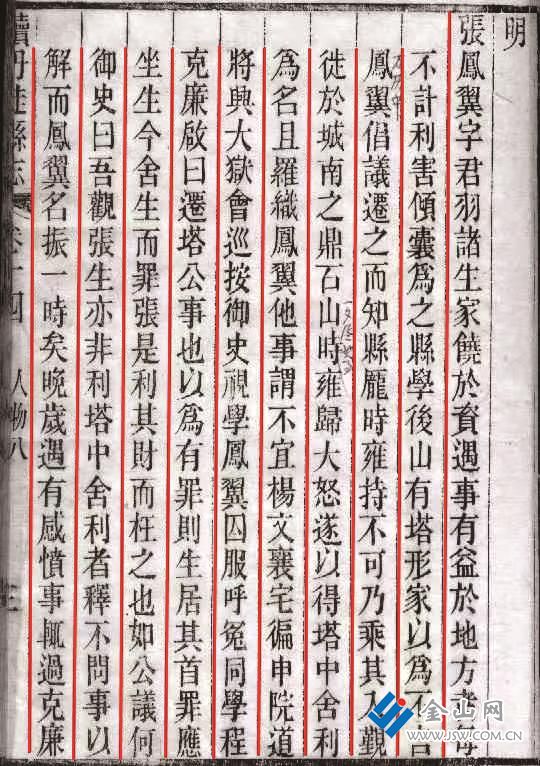

《續(xù)丹徒縣志》卷十四“人物”張鳳翼

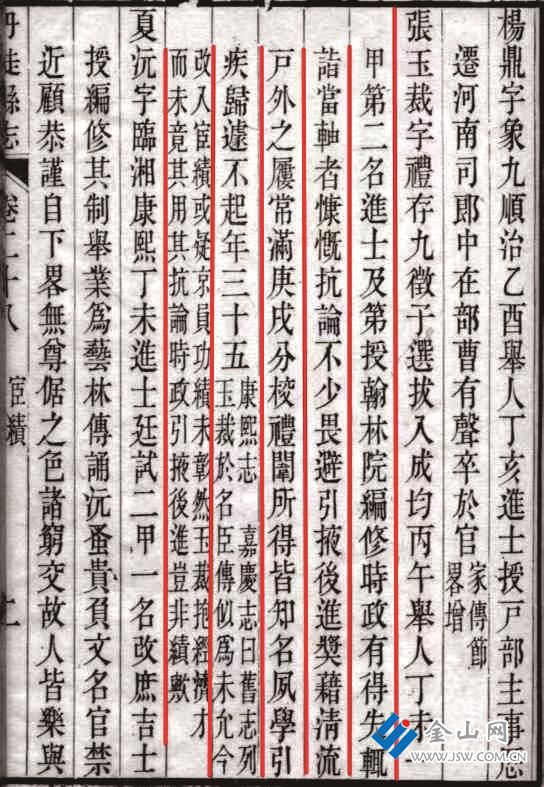

《光緒丹徒縣志》名賢:張九徵

□ 王禮剛

張玉書家族,為揚名天下的鎮(zhèn)江望族。《京口區(qū)志》記載:清代大學士張玉書住宅在張家巷。張家巷是鎮(zhèn)江南門大街一條支巷。在康熙年間,能以家族形成巷道的家族很少。據(jù)史志記載,張玉書家族在清代出了7位進士。雖然他的祖父及張家還有子孫不是進士,卻都在朝廷為官,在鎮(zhèn)江古城首屈一指。

進士家族

張玉書家族,父親張九徵,順治乙酉(1645)解元,丁亥(1647)進士,吏部文選郎中,終河南督學;哥哥張玉裁,康熙丁未(1667)進士,第一甲第二名及第,終翰林院編修;張玉書本人,順治辛丑(1661)進士,文華殿大學士兼戶部尚書;弟弟張仕可,康熙丙辰(1676)進士,亦以僉事,為河南督學,遷湖廣布政使司參議;弟弟張恕可,康熙戊辰(1688)進士,浙江杭州府知府;張玉書兒子張逸少,康熙甲戌(1694)進士,翰林院編修;張錫庚,張玉書來孫,登道光丙申(1836)榜進士,擢都察院左副都御史。張玉書祖孫三代進士,加上來孫張錫庚,就是7位進士,是清代鎮(zhèn)江古城的“進士之家”。

張九徵(1617-1684),字公選,丹徒縣人。博學礪行,精春秋三傳,尤邃于史。清順治二年(1645)中舉人,四年(1647)成進士,后在吏部行人司、文選司、驗封司任行人、主事、郎中等職。清康熙初,以河南按察僉事身份,視察學政,成績卓異,按例應得提升,但他歸里不再做官,在鎮(zhèn)江致力于慈善事業(yè)。檄各郡邑,修葺學宮,增置社學,廣置書籍于庠,序聽諸生就讀。凡境內陵墓祠宇,有關名教者,俱加葺治。鎮(zhèn)江東鄉(xiāng)地瘦土薄,有的不能耕種,而官府按畝征收糧食,農民不堪負擔。九徵向督撫力陳實情,得免田稅數(shù)以萬計。縣內東南地區(qū)連年災荒,瘟疫流行,九徵煮粥供應災民,設醫(yī)坊治療病人,立育嬰堂收容遺棄嬰兒;丹徒地濱大江,常風狂浪涌,時有翻舟之禍,備救生船專管拯救,淹死的貧民發(fā)給薄棺;鄉(xiāng)人生活貧困,遇不能婚嫁喪葬者,常竭力資助。清康熙二十三年(1684)病逝,時年68歲。生前著作有《閔南草》《艾衲亭存稿》《文陸堂文稿》等。

張玉裁,字禮存,號退密,選拔進入國子監(jiān)學習,丙午(1666)舉人,丁未(1667)一甲第二名進士及第,授翰林院編修。《光緒丹徒縣志》卷二十八記載:“時政有得失,輒詣當軸者慷慨抗論,不少畏避。引掖后進,獎藉清流,戶外之屨常滿。庚戌(1670),分校禮闈,所得皆知名夙學。引疾歸,遂不出,年三十五。”張玉裁文采出眾,為人謙和,門庭若市。長于賦詩,書法行似顏魯公。著作有《恒源公行狀》《張?zhí)肺募贰吨芙洺鳌贰抖Y存文集》。

張仕可,字惕存,京江相國素存弟也,康熙丙辰(1676)進士,除行人司行人,遷禮部主事,升郎中。以薦,改吏部文選司郎中,提督河南學政。先是,父公選以吏部為河南學道,父子相距三十年,學有清譽。張仕可秉承父業(yè),大力興辦義學,獎勵勤學之士,鼓勵學以致用。張仕可從政廉潔,謝絕請客送禮。出任湖南衡永郴道,采取一系列安撫苗民措施。在代行布政使職務期間,辰州年進貢丹砂數(shù)量減免一半,辰人歌之。丙戌(1706),衡州旱,因禱雨,致疾,遂卒于官、時年57歲。張仕可為文宏雅,有《家法房稿》,頗為藝林所推。

張恕可,字韋存,號裕齋。康熙十七年(1678)舉人,康熙二十七年(1688)進士。歷任內功中書、戶部主事員外郎、郎中、浙江杭州知府。著有《硁庵詩稿》。

張玉書長子張逸少,字天門,號青山,康熙三十三年(1694)甲戌科進士,授庶吉士,改授山西潞州府壺關知縣。張玉書謝世后,康熙帝為追念張玉書的舊勞,特擢其子詔授翰林院編修侍讀學士,提督順天學政。

張玉書祖父張鳳翼

張玉書曾祖父張柏、祖父張鳳儀。張鳳翼,封行人司行人,贈奉政大夫、吏部考功司郎中。在鎮(zhèn)江留下了一段遷僧伽塔于鼎石山上的故事。

《丹徒縣志摭余》記載為張鳳翼。《光緒丹徒縣志》記載為張鳳儀,字君羽,一字惺懐。名字出現(xiàn)了“翼”和“儀”之別。明萬歷年間,張鳳翼看到諸生隱于詩酒,然性喜任事,家饒于資,遇事有益于地方者,每不計利害,傾囊為之。

明代,丹徒縣學后山即壽丘山上有塔,形家以為不吉,張鳳翼倡議遷之,而丹徒縣令龐時雍卻認為不可。張鳳翼乘龐時雍入京之際,即將壽丘山上的塔徙于城南之鼎石山。龐時雍回到鎮(zhèn)江后大怒,遂以張鳳翼得塔中舍利為名,又羅織張鳳翼其他一些事,謂:不宜楊文襄宅,偏申院道,將興大獄。

這時,巡按何御史到丹徒縣學視學,張鳳翼身著囚服,直呼冤枉。同學程克廉啟曰:“遷塔公事也,以為有罪,則學宮弟子生居其首,罪應坐生。今舍生而罪張,是利其財而枉之也。”如公議,何御史曰:“吾觀張生,亦非利塔中舍利。”由此,張鳳翼被釋放。

龐時雍,萬歷二十年(1592)壬辰科進士,授官丹徒知縣,邑志載:名宦,后歷戶兵二部主事,以疏攻沈一貫除名。萬歷二十六年(1598)親題“古泮泉”三字勒石泉旁。漢荊王墓碑上“漢荊王”三字也是龐時雍所書。

張鳳翼遷塔于鼎石山,鎮(zhèn)江地方志記載不詳,寥寥數(shù)語。經推測是康熙修志時,因去明季未遠,地方長官或猶存避忌,故記載不得其詳。

鼎石山俗稱寶塔山,海拔35.3米。山上僧伽塔塔高32.5米,八面七層,內有旋式樓梯,置僧伽像。清嘉慶年間塔圮,處士唐培英重修。光緒中期,火起塔內,毀樓板至塔頂,久未修葺。1962年發(fā)掘塔基地宮,得鎏金小塔等文物。1981年,撥專款修復,立“古僧伽塔”石額。

張玉書的來孫張錫庚

張玉書的來孫張錫庚,字星白。張錫庚登道光丙申(1836)榜,以二甲第一名改庶吉士,授編修,歷京畿道御史、順天府丞、太仆正卿,擢都察院左副都御史,督學浙江,授刑部左侍郎。

太平軍攻占杭州,錫庚殉難督學署中。《浙江忠義錄》記載:“十一年(1861)夏,金華失守,寧、紹繼陷,杭州殆甚。時代者未至,或勸錫庚歸印,巡撫移疾去,錫庚不可。賊圍城,大吏分門守御,錫庚亦晝夜巡督,衣不解帶。城中糧匱,煮豆以食,繼之以土。一日,腹大泄,不能出戶。候補道某知其困也,饋米一石。米未罄而城陷,或勸之走,錫庚曰:‘吾大臣也,不可以辱國。且吾年逾六十,官階二品,尚何求乎?’遂自縊于廳事。賊入署,嘆曰:‘忠臣也!’棺斂而出之城外。杭人某竊其柩,及巡撫王有齡、總兵文瑞柩至上海,江蘇巡撫薛公煥為易棺成禮。時逾二月,面如生。”“殉難浙江,奉旨本籍與死難地方俱建專祠,謚‘文貞’,世襲騎都尉,詔國史館立傳。”

張玉書(1642-1711)字素存,清順治十八年(1661)進士,自編修升授侍講學士、內閣學士。康熙二十九年(1690)任文華殿大學士兼戶部尚書。為相20年,數(shù)次視察河工,對治理黃河、運河建議頗多,均被清帝采納。后隨帝出巡,至熱河病死。上聞訃震悼,親制挽詩以賜,書寫頒發(fā),恩禮優(yōu)渥,有逾常典。《清史稿》記載:“丙午,留京大學士張玉書卒,上悼惜,賦詩一篇,遣官治喪,賜銀一千兩,加祭葬,謚‘文貞’。” 來孫張錫庚殉難,與他的天祖張玉書皆謚“文貞”。

張玉書(文貞)祠,在鶴林寺側。乾隆中,賜額:“風度端凝”。春秋致祭。祝文曰:“維公陰陽化洽,恩遐布于埏坬;亭毒功成,澤近流于桑梓。贈階加祭,國典攸隆。巷哭路哀,人心不眠。鄉(xiāng)之搢紳人士,爰擇松楸之善地,迎奉冠劍之專祠。茲值仲春秋之時,特行次丁之際。蓋古有德于鄉(xiāng)者則祀之,公其無愧者矣。嗚呼!生為碩輔,后為明神。凄愴焄蒿,懔英爽之如在流風,余韻仰靈光之獨存。潔紫牲牷,以妥以侑。鑒之冥漠,來格來歆。尚饗。”乾隆皇帝賜額,再次肯定了張玉書從政50年之功績。“生為碩輔,后為明神。”把張玉書譽為“明神”,榮譽之高崇。

張玉書進士家族,為鎮(zhèn)江人文歷史留下了璀璨的一頁。

責任編輯:阿君