儒里完小:抗戰時期誕生的紅色搖籃

中國傳統村落姚橋鎮儒里村

儒里創建黨史教育基地研討會現場 王竹華 攝

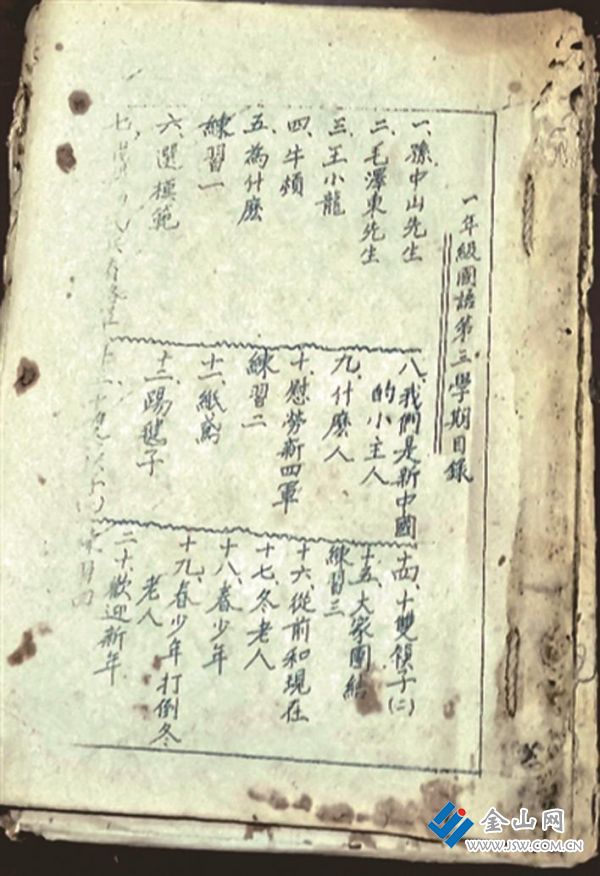

抗戰時期儒里完小一年級國語目錄王禮剛 攝

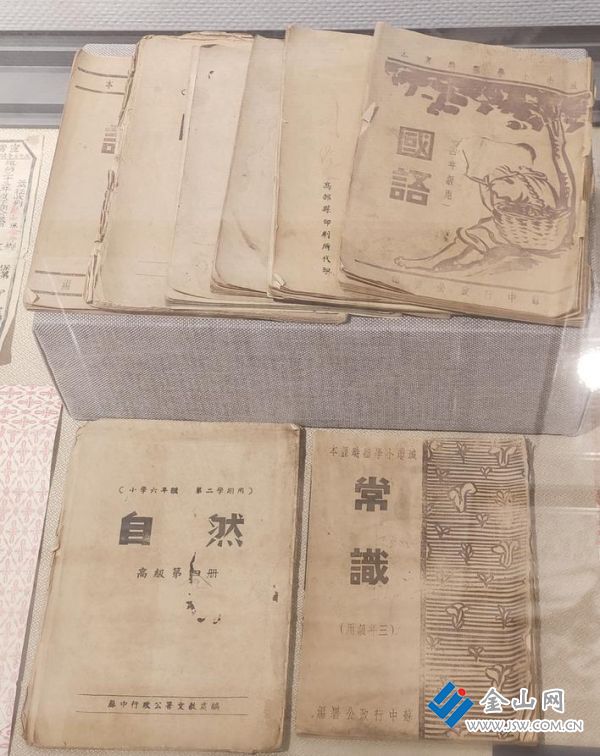

儒里朱萍捐給鎮江博物館的儒里完全小學的書,現存茅山新四軍紀念館。 王禮剛 提供

姚橋鎮儒里村地處鎮江東郊,是南宋理學家朱熹的后裔在江蘇最大聚居地之一。“儒里”傳說由乾隆賜名,取意:文公后裔居地,儒人之故里也。省級文保單位朱氏宗祠、敦睦堂(張氏祠堂),以及朱氏老宅等,共同構成了市級文保單位“儒里明清古建筑群”,為第二批中國傳統村落。

然而,鮮有人知道,儒里還是新四軍于抗戰時期在鎮江縣成立的儒里中心小學所在地,這也是在我黨直接領導下的一所為抗戰事業服務的新型學校。

儒里,抗戰時期為敵后根據地,1945年2月,山北縣委(1941年3月中共鎮江縣委更名為山北縣委,1945年6月復稱鎮江縣委)以儒里小學為基礎,創辦了一所6個班級的完全小學——山北縣儒里中心校。由劉定漢(后任省教育廳副廳長)為校長,張溢國(后任溫州部隊獨立師政委)為副校長,孫休如為教導主任(抗戰勝利后為校長、留守人員)。教員有朱萍(后任丹徒縣政協副主席)、鄭云波、王漢俊、朱日升等20多位,學生600多名。學生來源,初小班,招收當地適齡兒童;高小班,在山北縣南片范圍內,通過文化考試和政治審查,錄取了近百名進步社會青年,編為高小班,實為青干班。編印的課本(均為油印),語文大都選材于《蘇中報》。中心校成立時,山北縣長趙文豹參加大會致辭祝賀,同時宣布附近的殷家、甲家、楊家橋等七八所單班小學為儒里中心校分校,實行統一領導。

儒里完全小學沒有桌椅,一方面用地方公有樹木添置了100多套課桌凳,另一方面,靠跟老百姓借用和支持。學校沒有操場,學校門前有塊60多戶人家、面積五六畝的零星菜地,經過動員,大家都捐出來做學校操場。在外地或者上海做生意的經商人員,也紛紛資助辦學。

儒里是南北交通必經之地,敵偽常來騷擾襲擊。為了師生安全和堅持辦學,該校在校外建立了一個嚴密可靠的地下情報網,在校內對師生進行嚴格的應急訓練。不管敵偽在何時間從何方向來,情報都能很快地傳到儒里小學,學校立即采取應敵措施。自編的抗日課本,迅速集中隱藏起來,桌面上用的一律是早已備好的汪偽政府的“國定”課本。個別已經暴露身份的同志迅速疏散隱蔽。就這樣一次次地戰勝了敵偽的掃蕩和襲擊,堅持了敵后辦學。

儒里完小所使用的課本,系“蘇中行署”及“五分區專署”發行的。如,一年級國語目錄內容:一、 孫中山先生;二、毛澤東先生;三、王小龍;四、牛頓;五、為什么,然后是練習一;六、選模范;八、我們是新中國的小主人;十、慰勞新四軍,等等。

六年級下學期用的國語內容,主要是貫徹當時全國人民的中心任務——抗日民主思想教育,如“平型關大勝利”“第二戰場開辟以后”,以及“老百姓當家”(秧歌舞劇)等;其次,揭露蔣介石反動派反共反人民的罪行,以及日偽的陰謀毒辣手段,如“皖南突圍記”“自私自利的人們的想法”“貓和老鼠合作的故事”“敵寇統治下的臺灣人民”等。在課文中,同時也編入了一些童話式的科學小品,如“這還成個什么世界呢?”(地心引力問題)、“太陽請假的時候”等,頗能引起學生的濃厚興趣。上述教材就課文結構形式來說,亦是多種多樣,有記敘文,有短劇,有詩歌,還有童話及一些簡單的文法研究等。

除在教材中貫穿“培養革命人才,積蓄力量,迎接抗日勝利”的思想外,儒里完小還大教大唱《大刀歌》《義勇軍進行曲》《你是燈塔》《長工歌》等抗日歌曲,通過歌聲宣傳抗日,喚起群眾。該校還利用節日,宣傳抗日。5月1日,全校師生在操場集會,劉定漢校長作了《當前抗日形勢和任務》的報告,號召勞苦大眾堅持斗爭,堅持抗日,會后演出了宣傳抗日的文娛節目。這年“七七”抗戰紀念日,舉行了示威游行,中高年級學生全部參加,人人手舉寫有抗日標語的小三角彩旗,齊呼抗日口號,高唱抗日歌曲,途經儒里周圍各村莊,群眾爭相觀看。聲勢之大,影響之廣,實為空前。

這年夏,遭遇百日大旱,蝗蟲泛濫,鋪天遮日,由西向東飛過,降落在沿江一帶村莊田野里,有個別百姓燒香叩頭,求神保佑。學校在民主政府的支持下,立即組織中高年級學生外出宣傳群眾,破除迷信,并和群眾一起用樹枝、笤帚等物投入撲滅蝗蟲的戰斗。沿江的王里橋,前、后姜家,彌陀寺等村莊的田野里,人山人海,迅速撲滅了全部蝗蟲。這一舉動,既幫助了群眾抗災保苗,又爭取教育了群眾相信民主政府,破除迷信。

1945年10月10日,毛主席和蔣介石在重慶簽訂了“雙十協定”,江南一帶屬于新四軍的撤出區。11月縣長趙文豹來儒里小學布置北撤后的留守工作,決定在儒里小學設一備用留守點,孫休如、朱萍和仲百順為留守人員,以備革命急用。要求他們以學校為掩護,堅持黨的地下斗爭。高小班學員全部離開學校,各自走上新的學習、戰斗崗位。

儒里中心校的青干班,猶如革命干部的搖籃,在1945年不到一年的時間里,為抗日斗爭和以后的革命斗爭及時輸送了一批有用人才。他們在學校時要把文化知識、政治思想與軍事訓練三者融貫于每天的學習生活中。天剛亮,他們就起床進行軍事訓練,白天則刻苦學習文化知識,晚上還要學習討論時事政治,學校生活極其緊張。

日前,鎮江市史志辦、鎮江市歷史文化名城研究會的專家應邀走進儒里村,對該村創建黨史教育基地進行指導。市史志辦向該村贈送了相關史志成果,對創建資源進行了系統梳理。

與會專家一致認為,山北縣委在儒里的活動和儒里完小的創辦,見證了鎮江東鄉人民敵后抗日、投身革命的歷史。黨史紅色資源作為革命先輩留下的寶貴遺產,承載著黨的光輝歷史和偉大精神,是開展黨史學習教育的生動教材。對相關歷史、重要領導人生平簡介、當事人及入學學生回憶錄等進行搶救梳理,可以豐富館藏內容,將本土紅色資源轉化為推動黨性教育、弘揚愛國主義精神的強大動力,讓紅色基因在新時代繼續傳承。

(王禮剛 方良龍 王竹華)

責任編輯:阿君