從石塔到鐵塔

——北固山歷史上的舍利塔探述

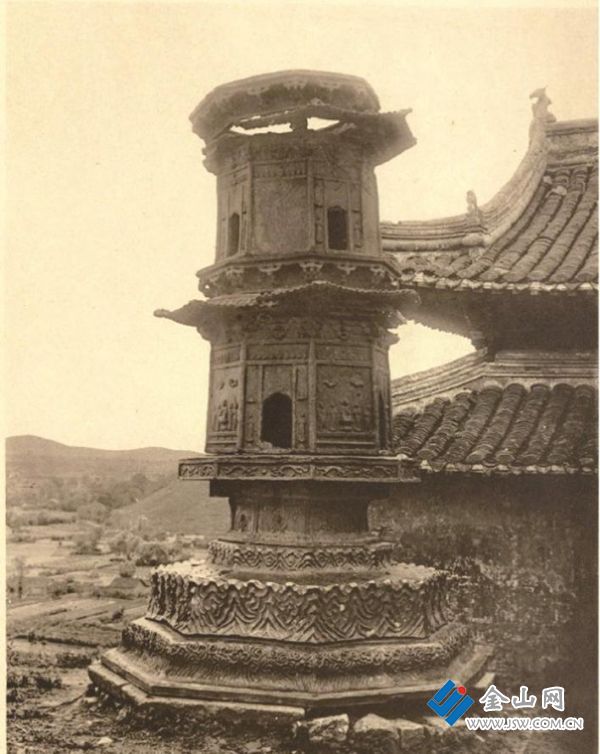

甘露寺鐵塔老照片

□ 喬長富

北固山上的舍利(指死者火化后的殘余骨骸)鐵塔是今天國家重點文物保護單位。說到北固山上的這座舍利鐵塔,明清論者大多認為是唐代李德裕所建;今天的論者多說李德裕所建為石塔,但對石塔是怎么變為鐵塔的,北固山歷史上是否只有李德裕所建的舍利塔,有無其他的舍利塔,諸如此類,論者多語焉不詳。而且,由于歷史上甘露寺的寺址有所變化,這座舍利塔當初是建于何處,論者也多語焉不詳。為此,筆者查考了有關文獻,有些新的收獲和認識,提出來供參考。

唐代李德裕始建舍利石塔于北固山

唐代著名政治家李德裕,一生曾三次任潤州刺史。第一次是在長慶二年(822)到大和三年(829),第二次是在大和八年(834)和九年,第三次是在開成元年(836)和二年。就在他第一次任潤州刺史時,他先后兩次把潤州上元縣(今南京)出土的舍利等文物移藏于北固山。對此,他在長慶四年所作《阿育王塔舍利石函銘文》中說:“上元縣長干寺阿育王塔舍利二十一粒,以長慶甲辰歲(指長慶四年)十一月甲子移置建初寺,分十一粒于北固。依長干舊制,造石塔,永護城鎮,與此山俱。”值得注意的是,此文只字未提甘露寺。他又在大和三年所作《重瘞禪眾寺舍利題記》中說:“有唐大和三年己酉歲正月廿四日乙巳,于上元縣禪眾寺舊塔基下獲舍利石函,以其年二月十五日乙丑,重瘞藏于甘露寺東塔下。”從這兩段銘文可以看出,李德裕長慶四年所建之舍利塔,顯然是石塔,所藏石函中只有舍利十一粒。李德裕大和三年“重瘞”石函所藏之舍利,據后人統計,有一百五十六粒。至于文中所說“甘露寺東塔”究竟與長慶四年所建之“石塔”是否為同一座塔,今天難以臆斷。但從宋代務周所作《甘露寺重瘞舍利記錄文》(詳下)看,它有可能是磚塔,也不能排除是石塔。由此看來,明人都穆《游北固山記》說甘露寺有“鐵浮圖十級,乃唐李德裕觀察浙西時所作”,顯然錯誤,不可信從。

說到這里,還有一個問題,那就是李德裕為什么要把上元縣的“舍利”移藏到北固山呢?今天看來,當有兩個原因,一個原因是,上元縣當時屬于潤州,李德裕這樣做,是為了保護這些文物。另一個原因,是為了“永護城鎮”,含有分享神靈護佑之意。

北宋潤真和尚建造舍利磚塔于“甘露寺東隅”

北固山歷史上所建的舍利塔,除了唐代李德裕所建以外,北宋潤真和尚還曾建造過另一座舍利塔。對此,北宋徐鉉在宋太宗端拱二年(989)所作《潤州甘露寺新建舍利塔記》中說:“維皇宋二葉,改元五祀(指宋太宗太平興國五年),潤州丹徒縣令王紀改筑縣墻,掘地得石函,驗其刻文:‘梁大同五年道人法序瘞真身于此。’函中銅龕一,龕中銀合一,合中銀瓶二,舍利七粒存焉。……掌役者張遇獲之以獻。……(張遇)因投郡之慈云,削發為沙門,易名潤真,精心苦行,誓復前跡。……數年之間,克果其愿。即以端拱元年夏四月八日遷致于郡之甘露寺東隅,建浮圖焉。……其高七十尺,其周二十步。八隅瑩玉,玉盞凌霄。”從這一記載看,潤真所建是埋葬梁代法序和尚“真身舍利”的舍利塔,是北固山在唐代李德裕所建之后,北宋時期所建的另一座舍利塔。這座舍利塔所藏“舍利”只有“七粒”。再從徐鉉所記說“其高七十尺,其周二十步”,寶塔既高又大看,潤真所建當是磚塔,不會是石塔或鐵塔。

至于潤真所建的舍利塔的塔址,從徐鉉文中說“遷致于郡之甘露寺東隅”,而文中又說“是寺(指甘露寺)也,北固山之陰崖,贊皇公之遺跡。崢嶸飛閣,迥瞰滄江,迤邐巖房,周行數里”,而且當時甘露寺寺址是在前峰的后部即“北固山之陰崖”,所以潤真所建磚塔當是在前峰的后部,與長江有一段距離,“迥瞰滄江”(意為遠看長江)就顯示這一磚塔不會是近在江邊的北峰。今天看來,潤真所建之舍利塔當是北固山在李德裕所建之后建造的又一座舍利塔。值得注意的是,徐鉉這篇文章只字不提李德裕所建的“舍利塔”,看來當時尚未發現李德裕所埋藏的舍利石函。

今天,如果把潤真所建與李德裕所建作一比較,便可發現兩者之間既有相似之處又有區別。首先是二者都與“塔”有關,李德裕所建塔的所在,李德裕所作《重瘞禪眾寺舍利題記》說發現“舍利石函”后“重瘞藏于甘露寺東塔下”,而徐鉉所作《潤州甘露寺新建舍利塔記》也說在“甘露寺東隅建浮圖焉”,但并不在同一地點。可見二者都在甘露寺東,但并不在同一地點。其二,“題記”所說“舍利”是指“禪眾寺舍利”;而“塔記”所說“舍利”是梁代法序和尚的舍利,二者同是舍利塔,但所藏又有區別,彼此并沒有關聯。

北宋務周和尚創建舍利鐵塔于唐塔“故址”

北宋元豐元年(1078),務周和尚在所作《潤州甘露寺重瘞舍利記錄文》中稱宋神宗“熙寧己酉歲”(1069),甘露寺僧人發現了李德裕埋藏于“甘露寺東偏”寶塔遺址之下的舍利石函之后,“遂乃擇良匠,冶黑金,為浮圖九級,即其故址而藏焉”。“起于丙辰(1076)之仲夏,成于戊午(1078)之孟夏。”由此可見,甘露寺鐵塔是始建于北宋熙寧九年(1076)到元豐元年(1078)之間,務周和尚是甘露寺鐵塔的始建者,塔址最初仍在北固山前峰后部。

值得注意的是,據《至順鎮江志》卷九所錄天目山僧明本“記”說:“宋祥符間(1008-1016),住山大沙門祖宣禪師乃國之舅氏,欲遷寺絕頂。郡守聞于朝,得旨遂其志。”于是甘露寺就在祥符年間從前峰后部遷到“絕頂”即后峰。但務周創建的鐵塔最初是建于甘露寺遷到后峰之前,所以其塔址卻仍在前峰后部甘露寺“故址”,那么,這座舍利鐵塔又是何時遷移到后峰的呢?對此,筆者并沒有看到前人有明確記載。但是,今天從北宋米芾所作《甘露寺悼古》詩序卻看到了重要線索。詩序說:“甘露寺壁有張僧繇‘四菩薩’,吳道子‘行腳僧’,元符末,一旦為火所焚。……今所存唯衛公鐵塔、米老庵三間。”米芾所說“衛公鐵塔”,當即務周本來創建于北固山前峰后部甘露寺原址的鐵塔。由此看來,鐵塔開始遷移到北固山后峰祖宣興建的甘露寺邊,當不晚于元符年間(1098-1100)。值得注意的是,當時米芾已稱之為“衛公鐵塔”。到了明朝,王直(1379-1462)所作《甘露寺興造記》更說李德裕“造鐵浮屠七級”。其實,歷史事實表明,甘露寺鐵塔是始建于北宋務周和尚,而且務周所建鐵塔本來也不在后峰,它遷移于后峰,如上所說,當是在北宋真宗大中祥符年間(1008-1016)甘露寺遷址北峰之后,元豐元年后到宋哲宗元符(1098-1100)之前這一段時間內,至于更具體的確切時間,則有待新的發現和進一步的探討。

最后,說點題外話。這就是:這篇小文考訂甘露寺鐵塔本身是北宋務周和尚所建造,而不是唐代李德裕所建造,這會不會影響到對“舍利鐵塔”價值的評價呢?個人以為,這樣做非但不會有損于對“鐵塔”本身價值的評價,反而會去偽存真,“刮垢磨光”,有益于人們對歷史真相的了解。之所以如此說,是因為:其一,就鐵塔所貯藏的文物而言,無論是說唐塔還是說宋塔,它們所貯藏的都是李德裕所藏的舍利石函,舍利石函本身才是最有價值的。其二,了解鐵塔的始建時間,有助于對李德裕所建舍利塔質地的認識。如果把宋塔說成唐塔,那么宋塔本身也會受到影響,遲早會“弄巧成拙”,影響到對其文物自身價值的評價。科學的態度是實事求是。我們應當實事求是地對待這座寶塔本身所存在的真實情況,以利于正確地認識和科學地評價。

責任編輯:阿君