丁元吉和他的得意門生

丁元吉傳記

□ 徐 蘇

鎮江丁氏家族源遠流長,是當地最有代表性的名門望族。丁氏家族發跡于北宋,占籍鎮江丹徒后,支系衍增、族丁興旺,傳承有為、人才輩出,讀書求學和科舉為官者不絕。他們世代以儒為業,以讀書為榮,涌現出許多杰出的人才,族里的進士、舉人不乏,許多人著書立說,修身養性,成為知名的學者。其中族人丁元吉,是明代族人讀書成才的典范。

易洞先生丁元吉

丁元吉(1427-1491),明代文學家。字無咎,人稱“易洞先生”。丹徒人。他的父親丁寧,考中過舉人,做過建寧右衛經歷這樣的小官。因饑荒連年,棄官家居,所以家庭十分貧困。但這些并沒有改變丁元吉喜歡讀書的習慣,他精研《易》理,將自己的居所名為“易洞”。為了生計,他放棄了科舉業,未弱冠即教授鄉里,并以諄諄善教、學行高古而受到生徒的敬重。為人寬厚仁愛,才思宏遠,他的詩詞古文都很好,對史學也做過研究,喜歡考古論事,又精通醫學,在地方上是一個難得的人才。

后來鎮江官府慕其學問深,人品好,聘請他編纂《成化鎮江府志》。從現存的《萬歷鎮江府志》中,我們找到了丁元吉為《成化鎮江府志》撰寫的序,知道此志“實創于易洞,而正德、萬歷諸志因之”,是一部對后世有影響的鎮江府志。丁元吉為編好這部方志,花費了大量心血。他曾借住于壽丘山寺廟中的僧舍中,查看了歷代的舊方志,考證了其中史志、圖經、傳記、文集部分,又調閱了各種碑帖碑記,走訪了許多當地學者,制定了方志的范例綱目,繁者刪簡,缺者補之,偽者正之,分門別類,多加精校,完成了此志的文稿。

通過丁元吉為《成化鎮江府志》撰寫的序言,我們也能了解到他的古文功底和深厚考辨能力。如對于元《至順鎮江志》的作者,清代大學士阮元在其上奏《四庫未收書目》時,尚稱“此書不著撰人姓名”。而在丁元吉《成化鎮江府志》的舊序中有云:“勝國俞用中《至順志》例加精密,”已經認定《至順鎮江志》的作者為俞希魯。后來,人們從《金壇縣志》中俞希魯所撰的《許段橋記》一文中,其中贊嘆許、段二公廉讓美德后,有這樣一段話:“余嘗忝修郡乘,雖堯塘有橋,而其時有司茍具文書,弗克載二公事,以光簡冊,惜也!”文中的“余嘗忝修郡乘”,也證明了俞希魯撰修《至順志》的事實。

鎮江知府林一鶚欲推薦丁元吉出來做官,以不愿做官而辭。他著述甚富,“何傳稱所著書百四十五卷,文集六十四卷,合之蓋二百有九卷,而邑志僅稱著百四十卷,疏矣。《千傾堂書目》載丁元吉文集六十四卷,《明史藝文志》同。”此外,他還著有《陸右丞蹈海錄》一卷補一卷。

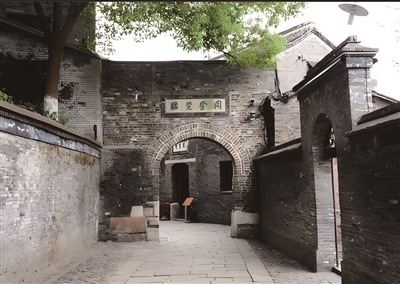

明代禮部尚書倪岳的詩以七言見長,深厚雄健,文章浩瀚流轉,不屑為追章琢句,而氣韻自成。他對丁元吉非常敬重。其《易洞為京口丁無咎賦》云:鐵甕城西小洞迂,碧窗深闃稱吾儒。心從天地窮三畫,道向羲文究兩圖。點罷尚驚秋露滴,讀殘真愛晚風呼。丁寬舊學今誰繼,剛見臨池鳳有雛。贊美了易洞先生的才學深厚。同時,這首詩為我們提供了一個重要的信息,可以考知:丁氏所居之洞在城西即今所謂觀音洞,說明了西津渡亦是當時培養人才的一個重要場所。 明代名臣、詩人、散文家、書法家吳寬很敬重丁元吉,在他撰寫的《丁易洞象贊》中稱之“清修苦節,博雅多聞”。在鎮江安居的明代宰相楊一清為丁元吉弟子韋秋山詩集寫序時,也稱贊易洞先生的為人和博學。他說:“予成化初,僑居鎮江。得丁易洞先生,隱居教授,名能詩,根極理致而格,固宋元家也。”

何洯(1620-1696),字雍南,江蘇鎮江人。清初著名詩人。家有晴江閣,人稱晴江先生。父親是明朝遺老,臨終囑咐他不要做清朝的官。所以他一生不應科舉。何洯交游甚廣,詩和文都名重一時。后來與程世英并稱為"京口二家"。何洯對前朝學者丁元吉的為人很佩服,多方收集資料后撰寫了《易洞先生傳》,稱之“博學,尤深于易,年逾三十,弟子日益眾,皆能達其才成就之。以是游其門者率多為名士,四方成為易洞先生。與嶺南陳白沙友善,白沙愛敬之,嘗移書與論學。易洞性坦和,時時遨游山水間,喜吟詠,談養生,治疾之方更于人多所裨益。”

丁元吉的得意門生

丁元吉的兒子丁璣(1457-1503),字玉夫,號樸齋。明代理學名臣,丹徒人。他“幼服庭訓,毅然以興起斯文為己任”,繼承了父親的才學,熱衷于讀書著書,并通過科舉進入了仕途。成化十四年(1478)他考中進士,授中書舍人。曾上奏數千言,論治道本末,時政得失。歷任廣東按察副使、提學副使、四川按察使等。丁璣對經學有興趣,讀過許多經學方面的著作,也通詩文,喜吟誦,著有作品十多卷。明代宰相靳貴對其為人非常敬重,稱之“天資甚異,力學甚強,任道甚勇,制行甚方,涵養甚粹,德行甚良,志向甚古,聞道甚光,如玉斯潤,如金斯剛。”明代名臣吳寬也和他結為忘年交,對他深厚的理學素養表示敬佩。

明代宰相靳貴對丁元吉非常敬重,曾從學于他的門下。他在《上易洞先生書》中說:“昔程夫子入關,而關中學者多所裁正。先生此行,廣信之士當必有登龍門而醉德、坐春風而豹變者矣!第吾黨、吾徒無所考德問業,不無私恨于中耳。”當他聽說丁元吉返回的消息,興奮不已,“潤人聞車從將還,不勝喜慰,夏五之時,想再可侍左右矣!”后來,丁元吉去世時,他專門寫了《哭丁易洞先生》的詩,詩中有“華岳中峰一夕摧,南徐衿佩更誰依。行藏空載伊川易,笑語寧聞坡老詩”的句子,表達了對先生的懷念之情。

靳貴,字充遂,號戒庵,江蘇丹徒人,先世由廬州(今安徽合肥)遷京口。《光緒丹徒縣志》卷二十六·人物三·名賢二記載:“靳貴,字充道。舉鄉試第一、會試第二、廷試第三人及第,授翰林院編修,選東宮講官,歷左中允諭德、太常寺少卿兼侍讀、禮部侍郎、掌翰林院事。”大宦官劉瑾把持朝政時,曾向靳貴咨詢過朝政要事,讓靳貴配合他密書京官的奏章進呈朝廷之上,以打擊不聽話的京官,靳貴為人正直,沒有聽從劉瑾的意見,從此劉瑾忌恨靳貴,尋機報復。后來劉瑾挑出《會典》中的一些小毛病,將一些翰林學士貶官降職,靳貴也受到牽連,被降為光祿卿。也許是武宗的眷顧,不久,靳貴又官復原職,改任吏部右侍郎兼學士,后又晉升為禮部尚書,文淵閣大學士,參預朝政,加太子太保,武英殿大學士。

靳貴為官期間,堅持讀書和個人修養。平時心地清靜,沉默少言。在內閣朝政議事上,申奏列舉有條有理,深受朝中官員的敬重。他多次主持科舉考試,提倡典雅,反對浮華文風。居家儉約,曾作《師儉堂》已示子孫。他病逝后。朝廷為之輟朝,賜祭葬如制,贈太傅,謚文僖。著有《戒庵文集》二十卷。武宗南巡,曾親臨其南門大街的家中,為他寫了紀念詩文。

韋椿是從學于丁元吉門下的又一個高徒,字大年,號秋山,丹徒人。他少年聰慧,長大后更是博覽群籍,生性清凈,交友謹慎。那時丁元吉是其父之友,博學多才,因而讓韋椿拜之門下。在丁元吉的精心培育下,他繼承了易洞先生多才多藝的本領,“兼綜六經諸子史,尤習讀易”。因身體多病的原因,放棄了舉子業。他的才學聞名鄉里, “詩有陶韋風畫,得蘇黃筆意”。受到了楊一清、靳貴等名家的敬重。楊一清曾親自為《韋秋山詩集》作序,序中說:“弘治間,得易洞弟子韋秋山,詩名尤著,深沉蘊藉,成一家言。鄉人士從之學詩者甚眾。”明代弘治間,鎮江知府熊佑、王守忠慕其名,欲向朝廷推薦為官,均被他婉言謝絕。他“學于易洞最有名”,曾花費了不少工夫對易洞先生的文章進行整理,編成了《易洞先生文集》并刻印行世。

錢屋舟醫官也是易洞先生的高徒,“其為人尤高潔,著有《屋舟詩草》”, 靳貴為之撰寫了序言,又稱贊他“得易洞之心傳”。錢屋舟生于鎮江的一個醫學世家,據《錢氏宗譜》中說:自錢臻為元太醫院醫士后,其后代從事于醫學的子孫中,為醫官醫士者有七十余人,可謂盛矣。官聲和醫術都聞名于朝,他與許多著名的文人和官員都結為好友。他與楊一清關系密切,兩人雖然宦游各地,書信致文不斷,楊一清曾題扇寄贈錢屋舟,“人將舟作屋,公以屋為舟。吾身一天地,蹤跡任沉浮”。又有《夢與屋舟翁夜話丁卯橋山莊》“不見屋舟三四載,一枕分明夢見之。二老白頭今夕話,萬松明月此樓詩。” 明代著名詩人、文學家邊貢以詩著稱于弘治、正德年間,與李夢陽、何景明、徐禎卿并稱“弘治四杰”。后來又加上康海、王九思、王廷相,合稱為明代文學“前七子”。他和錢屋舟來往密切,詩歌唱酬。其《送錢屋舟醫官歸京口次韻》云:“跨鶴來從碧海東,水樓風雨一尊同。誰言彭祖無千歲,自信淮王有八公。醫國久傳三世業,活人時奏十全功。中年頗覺朱顏少,愿把金丹托便鴻。”

曾師易洞先生門下的還有冉晦之,《丹徒里乘》中說,晦之蓋以儒而隱于醫,嘗師易洞。同門的靳貴與之交情深厚,有寄冉晦之書曰:“聞說懸壺客,壺中日月閑。菊香封壽酒,花暖護慈顏。慶澤中泠水,遐齡北固山。春風還解事,助爾舞斑斕。”又有冉晦之書曰:“某之于晦之,幸生同鄰比又同受學于易洞先生之門,氣味又同晦之不我鄙夷,嘗與引為而同進于古道,是雖有不同焉者鮮矣。”

責任編輯:阿君