北宋殿中丞諸葛賡

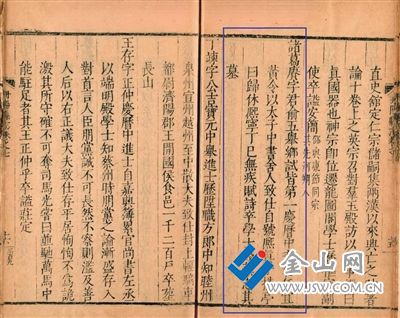

《隆慶丹陽縣志》卷七諸葛賡傳

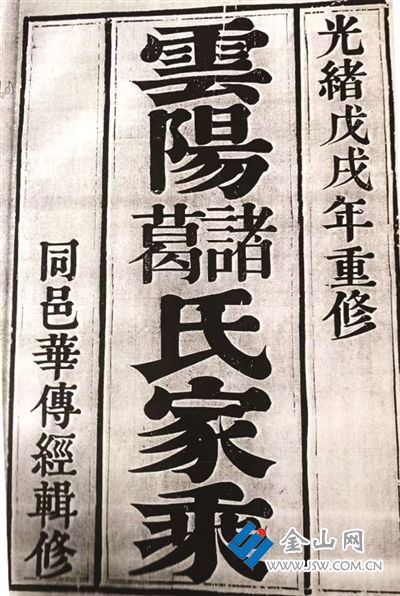

三顧堂《云陽諸葛氏家乘》

《諸葛氏宗譜》卷之十三“甲第”

導墅大華橋

文/盧政

在丹陽東南導墅鎮大華村,族居著三國著名軍事家諸葛亮的一支后裔。這支諸葛氏在宋代曾科舉連綿,出進士九人,其中還有父子同科進士,榮耀無比。而第一個進士及第的叫諸葛賡。

慶歷壬午登進士

諸葛賡(993-1077),字君俞,號熙真子,北宋官吏,詩人。潤州丹陽人,世居導墅大華村,諸葛亮的第19世孫。

諸葛賡年輕時穎異超人,讀書刻苦,曾“五舉于鄉,皆第一”,獲“同學究出身”稱號。慶歷二年(1042)春,遠赴京師科考。這是北宋著名的一次全國會試(壬午科),天下才子云集京城。三月十五日,宋仁宗御崇政殿,親試禮部正奏名進士577人。所出考題為《應天以實不以文賦》《吹律聽鳳鳴詩》《順德者昌論》。諸葛賡順利完成殿試考卷。過了七天,至三月二十二日,仁宗臨崇政殿唱名,賜楊寘以下432人進士第,諸葛賡名列其中。其中237人進士及第、122人進士出身、73人同進士出身。狀元是合肥人楊寘,其外還有大名鼎鼎的王安石、蘇頌、王珪、呂公著等,還有《丹陽集》作者葛勝仲的祖父葛密。

四月二十三日釋褐授官,諸葛賡出任英州真陽縣尉,這年他50歲。這個英州在南嶺東南,今廣東省英德市地界。宋代初期,英州領湞陽、浛洭兩縣。開寶五年(972),避太宗諱,浛洭改名浛洸。乾興元年(1022),避仁宗諱,湞陽改名真陽。縣尉是縣令佐官,掌治安捕盜諸事。

在真陽任職期滿,諸葛賡調任湖州德清縣尉。后又調饒州樂平縣任主簿。其后升任宣州旌德縣令,再轉撫州宜黃縣令。撫州是王安石的故里,王與諸葛賡又是同榜進士,因而關系融洽,有書信往來。后入朝為京官,任太子中書舍人,遷御史中丞。

三疏乞休歸故里

諸葛賡為官十幾年,一身清廉,兩袖清風。嘉祐元年(1056),年已六十四,上書告老,朝廷批準其請求,以太子中舍人退休。誰知后來又蒙恩澤起用,遷殿中丞,官觀文殿學士兼侍讀,提舉崇福宮,一干又是十七年。熙寧六年(1073)正式致仕(退休),賜第大華。回鄉時,他作《乞休得旨謝恩》詩一首,以表達自己的心情:“三疏陳情始放歸,蕭蕭白發解朝衣。未營別業王官谷,先駕扁舟嚴子磯。視草龍螭猶眷戀,還家鷗鷺自光輝。老臣恩遇知何極,夢到天門覲紫薇。”讀此詩可知他是三次上書乞休,才得到皇帝的批準,此時已白發蒼蒼。謝職后,他沒有去營別墅,而是先駕舟游覽了富春江的嚴子陵釣磯,體會當年高士擺脫世俗紛擾、隱居江湖的情懷。

回到丹陽后,他在大華居所之側辟建一個園圃,遍植竹子,在竹之茂密處開出一門洞,洞之外建一亭,亭之側建一水池,環池種珍花奇卉,他將園圃名之為“歸休園”。那座亭稱為“歸休亭”,他在這里讀書,寫詩,與往來客人清談,并自號“熙真子”,閑時優游林泉,安享晚年。

熙寧七年(1074),宰相王安石(1021-1086)大刀闊斧搞變法已數年,遭到許多大臣的反對,宋神宗不得已罷其相位,來年二月又復其相位,繼續變法。時朝廷急需人才,王安石也需要社會賢達的支持,他想起了閑居丹陽的同榜進士諸葛賡。雖然王安石比諸葛賡小28歲,但對諸葛賡非常尊敬,就寫信給他征詢意見,意在請他出山輔政。諸葛賡接到信時,已是秋日,自感年歲已高,且個性守正不阿,又喜愛恬淡的田園生活,就婉拒了王安石,并作《秋日得王介甫書》詩一首:“數畝池塘一小亭,從容書札戶常扃。閑開松菊花三徑,時貯參苓酒一瓶。望去草痕青到水,飛來鳧羽白連汀。是誰日落吹長嘯,猶有行人不忍聽。”

熙寧十年(1077),諸葛賡已享年八十有五,無任何疾病。一日索筆書偈,云:“上天下地極高深,幻化無蹤何處尋。山靜白云歸洞口,水清明月落波心。”寫完,擱筆而卒。朝廷聞訃,兩宮悼惜,贈太子少師 ,謚簡敏,給予祭葬。門生樞密直學士錢藻為其撰墓志,家人將其葬于猶樹墟。

諸葛賡的妻子是個大家閨秀,為太尉樞密使武襄公狄青第五個女兒,封京兆郡夫人,先于公卒。生一子兩女。子懿,以蔭補秘書正字;女二,長適端明殿學士蔡襄,次適侍衛親軍副都指揮使狄建。

諸葛賡后人中也多有成才者。曾孫諸葛材,政和壬辰上舍釋褐,終左朝奉大夫,通判泰州;諸葛松,宣和六年擢第,繼試中教官,終東平府教授。諸葛材之子諸葛浩,字廣聲,孫諸葛鑒,字大智,同登淳熙辛丑進士第,人稱“父子進士”。諸葛浩終江東安府司干官,諸葛鑒終臨安府錄事參軍。諸葛松之子諸葛淵,字振聲,擢乾道二年進士第,終處州松陽令。

有關諸葛賡的享年,《光緒丹陽縣志》及大華家譜中言他卒于元祐八年癸酉(1093),壽95,與《京口耆舊傳》記載的85歲相異。孰是孰非呢?考其門生錢藻曾為其寫墓志。查史籍,錢藻(1022-1082),字醇老,蘇州人,北宋翰林學士錢明逸之從子,吳越王錢元瓘之玄孫,官至翰林侍讀學士,卒贈太中大夫。由此可知,錢藻在元豐五年(1082)已去世,不可能在元祐八年(1093)后為諸葛賡寫墓志。故《京口耆舊傳》記載的壽85歲可信度大一點,但是,也不是那么準確。

諸葛賡一生靠讀書起家,善詩文,直到死前還寫了首詩,真可謂“勛名事事皆堪避,只有詩情未肯降”。可惜文章沒有成集,全散軼了,幸有詩存世。清人劉會恩編《曲阿詩綜》時,搜集到6首,全載入書中。《全宋詩》存其詩也是這6首。《丹陽縣志補遺》收其詩3首。

蔡襄題額亭名揚

歸休亭一直是丹陽一處名勝。位于大華白鶴溪畔、原雙慶橋北堍東側。亭由四根石柱和瓦木結構頂棚組成,聳立在古河道旁,古色古香,別具特色。最為珍貴的是,“歸休亭”匾額三字由北宋書法家、端明殿學士蔡襄親書,遠近馳名,深受士人欣賞。

蔡襄(1012-1067),字君謨。福建仙游縣(今屬莆田市)人 ,北宋官員、書法家、文學家、茶學家。天圣八年(1030),蔡襄登進士第,歷知制誥、龍圖閣直學士、樞密院直學士、翰林學士等職。在朝以直言著稱。后數度外出,歷知泉州、福州、開封府事,所到之處皆有政績。宋英宗即位后正授三司使,再以端明殿學士出知杭州。治平四年(1067)逝世,贈少師,謚號“忠惠”。

蔡襄擅長書法,其楷書上承顏真卿,端莊謹嚴,體格恢宏,點畫無絲毫茍且;行書瀟灑簡逸,信手拈來,觸處成妙,大得晉人韻致。他力去時俗流弊,另辟蹊徑,下開蘇軾、黃庭堅、米芾等新風,連接唐、宋兩朝書風嬗遞,身兼尚法和尚意兩種藝術追求,在中國書法史上起到了承前啟后的作用。蔡襄的書法理論重神、氣、韻,尚古法而不炫奇斗巧,對宋代書壇的志趣有一定的影響。后世將其與蘇軾、黃庭堅、米芾并稱“宋四家”。蔡襄是諸葛賡的乘龍快婿,諸葛賡筑歸休亭,蔡襄為其題寫亭額是順理成章的事。由此可知,這位大書法家的足跡到過丹陽。

當初諸葛賡在歸休亭里面置書桌、書凳,供來往客人小憩、喝茶。夏天遮日,雨天避雨,百姓得益匪淺。遺憾的是歸休亭在1957年疏浚鶴溪河時被拆毀,今幸存亭額一副,及三塊字跡模糊的功績石刻。

諸葛賡生前曾以《歸休亭》賦詩8首,描寫了他歸鄉后的生活,其中3首載入縣志:“小筑危亭聚石淙,清溪環繞不通江。栽成傲骨梅千樹,呼出棲云鶴一雙。垂釣艇乘新漲水,攤書光借夕陽窗。勛名事事皆堪避,只有詩情未肯降。”“日影初升竹半篙,一天晴色讀離騷。憑欄對客浮樽斝,隔水聽人正桔槔。拂去梁塵餞乳燕,掃歸松栗煮秋濤。柴門正對青青柳,浪說新詩欲擬陶。”“水國微茫境不凡,籜冠蘿帶芰荷衫。云歸洞口鹿常臥,葉落巢門鳥自銜。采藥道人過峭壁,汲泉童子下層巖。名山書卷封題處,多少煙霞護玉函。”

諸葛賡在家鄉除筑歸休亭外,還曾做過一件功德無量的事,那就是開越瀆河。查《光緒丹陽縣志》,越瀆何時開挖無記載,只言“在縣東南三十五里”。然而,《曲阿詩綜》錄清初人諸葛程《云陽三十古跡》詩,其中“歸休亭子”下小序稱:“諸葛賡以熙寧六年致仕回里,開相瀆河以通舟楫,世稱越瀆。”據此可知,越瀆河是宋熙寧年間開出,距今已900多年了,諸葛賡功不可沒。這條河至今還是東鄉一條重要河流,北通京杭大運河,南連鶴溪河,河水一直滋潤著兩岸的農田。

責任編輯:阿君