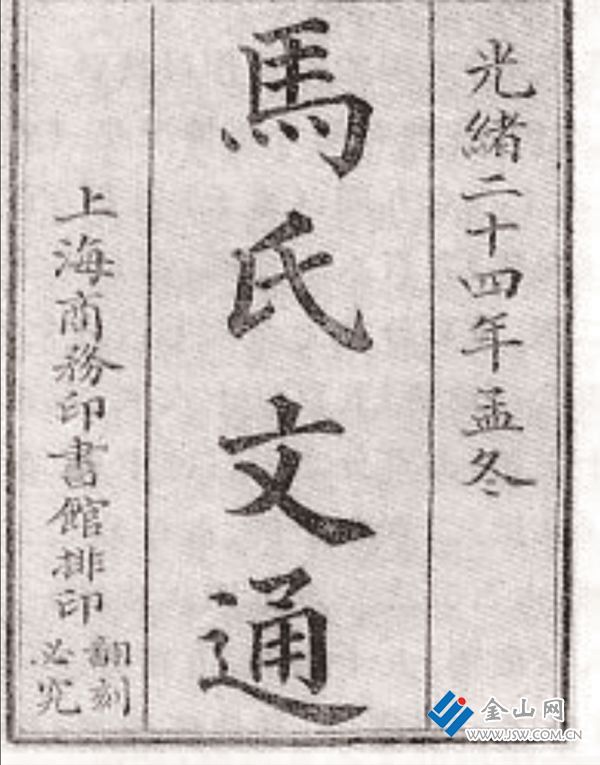

中國之有文典,自馬氏始

□ 張劍 馬彥如

1898年,鎮江籍著名語學家馬建忠創作的《馬氏文通》出版,這是我國第一部用現代語言學理論研究的系統的漢語語法學著作,標志著中國現代語言學研究的開端,在我國語言學史上具有劃時代的意義。

過去中國的讀書人沒有意識到語言和文章里也有“法”,只靠師承和自己從背誦閱讀中領悟文章的意義。馬建忠不同意傳統讀書法所謂“神而明之,未可言傳”,其《馬氏文通》以古漢語為研究對象,成功地把西方的語法學引進中國,展示了完整的漢語語法體系,成為奠定中國現代語言學的第一塊基石。

馬建忠(1845年2月9日至1900年8月14日),字眉叔,鎮江丹陽人,著名教育家馬相伯的弟弟,出生于丹陽馬家村一個信奉天主教的商人家庭,自幼受西方文化熏陶。8歲時隨家遷居上海,就讀于外國傳教士創設的徐匯公學,16歲時改學洋務。在上海讀書期間,他學會了拉丁文、希臘文、英文和法文,其熟練程度與母語無異。除此之外,馬建忠還廣泛地學習了西方的歷史、地理、天文、物理、化學、生物、地質等學科。

1876年,在李鴻章的幫助下,馬建忠獲得公派留學法國的機會。1877年,馬建忠順利通過了在巴黎進行的文科與理科學位考試,此后又參加了律師、政治、外交等科目的考試,均以優異成績獲得通過,一時間震動國學界。留法期間,馬建忠兼任當時中國駐法公使郭嵩燾的翻譯,參與外交活動,詳細考察了法國的工業、交通等方面的情況。

1880年,馬建忠回國,此后長期跟隨李鴻章從事洋務活動。1881年,李鴻章派遣馬建忠赴印度,與英國駐印總督協商增加鴉片進口稅及招商專賣鴉片之事。在談判的過程中,馬建忠沒有局限于眼前的利益,而是建議英國駐印總督能夠放棄鴉片的種植,做一些更為有利于兩國人民的事情,表現出一個知識分子的正直、善良與勇敢。雖然他的主張沒有得到支持,但是贏得了英國人的尊重。

1882年前后,西方列強勢力入侵朝鮮,李鴻章極力推薦馬建忠赴朝鮮與西方列強周旋,從而穩定朝鮮局勢,在馬建忠的努力下,朝鮮政府與美、英、德三國達成通商條約。

歸國后,李鴻章任命馬建忠為輪船招商局會辦,又任上海織布局總辦。在長期從事洋務的過程中,馬建忠目睹洋務派官僚利用洋務運動不斷地積累自己的政治資本,從而與守舊派官僚之間不斷地爭權奪利,而洋務運動對于改變中國并沒有起到多大實質性的作用,失望之余,離開了李鴻章幕府,此后長期居住在上海,潛心從事外語理論研究。

馬建忠深諳西方社會政治思想、科學與文化,深刻認識到中西方差距之根源,他提出要使中國富強,必須全力發展翻譯事業,便于國人學習西方資本主義國家的自然科學技術和社會政治經濟制度,以挽救民族危亡。

他把翻譯事業與國家民族命運聯系在一起,1894年,向清廷呈上一道近4000字的奏折《擬設翻譯書院議》,這是當時最具影響、最具說服力、最全面的一篇上疏,成為中國翻譯史上一份寶貴財富。隨后,李端葉、楊深秀、盛宣懷、孫家鼐、梁啟超等人先后奏請設館譯書。

在馬建忠的一生中,除了從事翻譯外,他還花了十多年時間,將漢語跟外語進行對比研究,發現西方兒童因用語規矩,故學習可循序漸進。中國兒童學習漢語單憑師授或個人直覺經驗,所以進展緩慢,往往文不從筆,詞不達意。他認為漢語缺乏語法總結,指出語法是語言的“規矩”,強調語法教學在語言學習和文意理解上的作用。在漢語和外語對比的基礎上,他潛心梳理漢語語法,終成《馬氏文通》。

《馬氏文通》全書共10卷,卷一講正名,介紹主要的術語,相當于該書的語法大綱。卷二至卷九依次論述各類實詞和虛詞。卷十論句讀,是句的總論。例證豐富,飽含著作者強烈的人文關懷和求真務實的科學精神。梁啟超在《論中國學術思想變遷之大勢》中曾指出馬建忠著《馬氏文通》創前古未有之業,“中國之有文典,自馬氏始。”

1900年,李鴻章被授直隸總督兼北洋大臣,從廣州來上海,召見馬建忠至行轅辦理公務。馬建忠因連夜趕譯長達7000余字的俄文密電,勞累過度,熱病發作,于8月14日溘然逝世。

作為我國近現代知識分子的先驅,清代著名的思想家、外交家和具有世界眼光的語言學家,馬建忠留下的寶貴思想遺產和學術遺產,至今在學術界仍有不可替代的地位。《馬氏文通》是中國語言學從傳統走向現代的重要里程碑,它既體現了近代知識分子“西學中用”的探索精神,也揭示了中西方語言差異帶來的理論挑戰,其歷史價值不僅在于學術創新,更在于開啟了漢語研究的現代化和科學化道路。

圖片為資料圖

責任編輯:阿君