鎮江手工染坊往事

□ 潘春華

舊時,鎮江綢布紡織業頗為興盛,由此帶動了棉布、紗線、絲綢等手工漂染業的發展。據《鎮江市志》記載:“民國初年,鎮江有潘義興、鎮記、和記、德記等16家手工染坊,從業人員300余人,主要為棉布店加工和農村自織土布染色,主要染料是土靛和快靛。和記等3家染坊還自購坯布染成灰竹布出售,銷往蘇北、皖南等地。后因土染布競爭不過上海等地的陰丹士林布而日趨沒落,到民國11年(1922年)閉歇8家染坊,從業人員減少到200余人。民國16年,染紡業從業人員僅100多人。抗日戰爭期間,染紡業再度衰落。到抗戰勝利時,8家染坊的從業人員僅剩60余人。”

染坊,即指舊時經營絲綢、棉布、紗線和毛織物染色及漂白業務的手工作坊,是一種十分古老的行業。舊時稱從事漂染的染匠為“查青邱”“賺趾”,江湖上謂之“悲絲朝陽”或“浸潤朝陽”。《新刻江湖切要·工匠類》:“染匠:查青邱;賺趾。”蘇南鎮江一帶通常稱染匠為“染工”。

漂染是紡織的一道重要工序,是城市傳統行業之一。古代鎮江手工漂染技術在行業中獨樹一幟,占有舉足輕重地位。根據《鎮江歷史文化大辭典》記載,唐宋時期,鎮江綢布業較為發達,一度位列全國第三,鎮江生產的綾、綢、緞、火麻、苧麻品種多,質量好,產量大。宋代,鎮江的上等織物多為貢品,并設有專門管理織染的官方機構織染局。《志順鎮江志》載,宋代鎮江“織染局在仁和坊,即舊都統司衙(今正東路西段北側)。屋凡百十有五楹,至元十八年(1281年)改置”。元代,鎮江手工業以絲織業為主,仍設有管理織染的官方機構。清末民初,在手工業行業中,鎮江已涌現出一大批手工漂染匠人,他們憑借自己的技能走向了全國各地。

1995年,鎮江市考古隊于市區吳家門發現了一處元代漂染業作坊遺跡。該作坊為南北前后兩進,屬于典型的“前店后作”坊店格局。南面的灶間內只設有唯一的“獨眼灶”,且規模較大,并設有專門的排水溝,加上磚石水槽、石板臺面以及多口儲藏坑。

據健在的老染工回憶,民國時期,鎮江漂染業經營規模較大且頗有名望的是城西伯先路附近小街上的潘義興染坊,曾經是鎮江漂染行業的龍頭老大,小街中段一條長253米、東西走向的染坊巷由此得名。民國末期,潘義興又在鎮江西門橋南側的丹陽碼頭開了一家手工染坊,取名“潘圣興”,生意也十分紅火。其次,合興隆、鎮記、大元、順利、汪義盛等染坊均具有一定經營實力。

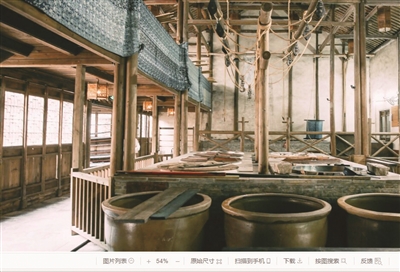

舊時,手工染坊的設施不像織布機坊那么繁復,通常有煮染用的風灶,灶下通風道較高,不需鼓風。灶通高80厘米左右,方便染工操作。前后安置兩口大鐵鍋,一般為16印鍋。離灶門近的前鍋,用于煮布;離煙囪近的后鍋,用于溫水。備有大陶缸若干口或青石砌成的大池數口及絞棍數支。大陶缸,即通常說的染缸,用于泡染和濾布。還有就是家家染坊都少不了的用于碾布的“元寶石”、卷布軸及木碾架。元寶石也叫“踹布石”“碾布石”,一般為細膩、堅硬的綿石雕鑿,兩頭翹起,底面平滑,形似元寶。長約3尺,高約2尺,厚約1尺,重二三百斤。將染好并晾至半干的布匹卷在卷布軸上,用“元寶石”將其滾碾平和。染布經過元寶石碾壓,既平整,又有光澤感。另外,也會把布料染后縮水的尺寸給碾壓出來,省得聽顧客說店里“扣布”的閑話了。緊挨碾布處的地面鋪有平整光滑的長條石板或木板,作鋪展染布、卷布用。

染坊后院通常設為晾曬場,布匹料染好后在這里晾曬吹干。晾曬場里扎有一排排高大晾曬架,密密麻麻的特別顯眼。晾曬架由粗竹竿扎成,有四五米高,上面晾滿各色衣物,所謂“缸中染就千機錦,架上香飄五色云”是也。將濕漉漉的一匹布拋于五米之上,頭不能打攪,尾不能著地,也不是一件容易事情,不僅需要力氣,還需拋技,遠非一日之功。

民國時期,鎮江的漂染業已發展為本染和洋染兩種。據當時出版的《鎮江指南》記載:“鎮埠染業,可略分為本染、洋染兩種。”所謂洋染,當是清末鎮江通商后引進國外染料漂染。在此之前,古代染色用的染料,大都從天然礦物或植物染料中提取的,以青色(藍色)、黑色、棕褐色、灰色、紅色、黃色、綠色、紫色等顏色為主。如采用藍草制成的靛藍,染漬藍色。本染用的染劑主要是顏料和鹽、石灰、堿等,鹽能起到促染作用,提高顏料上色率。同時,可減少顏料的水解,從而確保顏色效果和耐洗牢度,不易掉色。染淺色時多放防染的石灰,染深色則多放助染的堿。手工染坊漂染工藝流程并不繁瑣,有浸泡、脫漿、縮水、半漂白、水洗、浸漬、染色、曬干、碾壓、整理、檢驗等。

舊時,鎮江手工染坊多為前店后坊。規模稍大的染坊店通常面闊兩間,使用一二十塊長條形杉木門板豎拼起來的十板門。柜臺一般以硬木制成,為長形全封閉式,非常堅實。柜臺后面擺放著一排立式多層大木櫥。晾干的小件衣物,有的掛在店內晾架上待取,有的則疊好放在木櫥內。

漂染行當既是技術活,也是臟活、累活、苦活,大都為露天作業。染工因長期從事這一行當,面孔往往是灰灰的,雙手烏黑,故有遏后語“染布師傅——拿不出手”。鎮江的手工染坊業主,多為土生土長的本地人,染工師傅大部分來自鎮江周邊東鄉、南鄉、丹陽以及安徽農村,雇工則多為蘇北棉產地的孩子,他們來到染坊后,頭兩年干日常雜活,第三年才可學藝試染。

鎮江漂染業同其他行業一樣,每年也祭拜祖師爺。鎮江漂染業的祖師爺是晉代煉丹家、醫藥學家句容茅山仙翁葛洪,民間以靛藍染色的化學反應與葛洪煉丹相比附,故而供奉葛洪為漂染業祖師爺。每年的九月九日,舉行隆重的祭祀活動,供桌上供葛仙翁木制牌位,上書“葛仙翁之神位”,燒香供菜,舉行祭典。

衣食住行,穿衣列首位。人們對衣服非常愛惜、講究,常將舊衣翻新、改色,人口多的家庭買坯布自己到染坊加工,講究的人家還請裁縫到家中制作衣服。因此,舊時的染坊業務量很大。于是鎮江城里大街小巷以及周邊農村便催生了流動的“擔子染匠”。擔子染匠師傅通常頭戴草帽,一頭挑著燒火用的陶制鍋熗子及鐵鍋、柴火、一頭挑著小風箱、小柜子、木桶。小柜子在鎮江稱之為“多寶柜”,里面有許多抽屜、暗格,儲存著各色顏料,按照需要,顏料事先都是用戥子稱過分量,用紙包好,并標明顏色,大格子里放的是鹽。一旦遇到客戶招呼,染匠師傅立馬卸下擔子,談好價錢,同主家討來凈水,便動手生火燒水、漂染。染匠師傅不用吆喝,通常在扁擔頭子上掛著一根鐵棒,作為響器,沿途敲擊,聲音悅耳,用以招攬顧客,居民一聽就知道染匠師傅到了。

往年聽二姐談起過,民國時,我父親13歲便在鎮江青云門古樓崗的紡織三工場學藝,學成后靠多年賣醬油積累的資金同母親一同在城東中營巷內自辦織布機坊,取名“潘樹記織布廠”,自產自銷各種布料。為了減少成本,機坊不僅織布,還染紗染布,掌握了一套漂染技術,織制的花式條紋布、方格布,行銷鎮江東鄉、南鄉及丹陽、蘇北、安徽等地。

1956年,鎮江市全面實行手工業合作化,全市8家染坊組成染坊生產合作社,社址在丹陽碼頭。1958年,染坊生產合作社并入地方國營益群染織廠,完成了社會主義改造。從此,延續千年的手工染坊便退出了歷史舞臺,但漂染技藝,卻得到了長期滋潤、交融和弘揚。

責任編輯:阿君