清末古城戒大煙

長壽山麓福善禪林

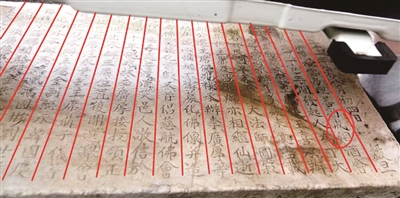

德元堂戒煙碑刻

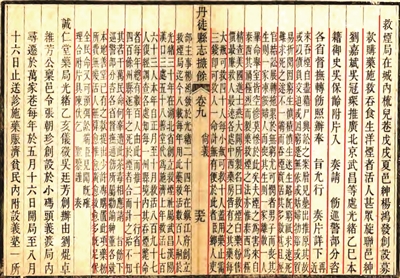

《丹徒縣志摭余》記載梳兒巷救煙局

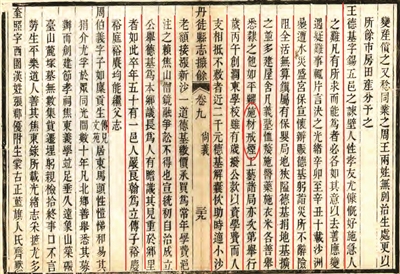

《丹徒縣志摭余》記載諫壁王德基戒煙 圖:王禮剛 提供

文/王禮剛

清朝時,大煙的毒害,全國上下深惡痛絕,林則徐虎門銷煙之壯舉,大漲國人之志氣,遠離大煙成為戒煙之趨勢,古城鎮江民間勸戒團體發揮的作用,亦成為古城戒煙的重要力量。

禁煙為國之必然

虎門銷煙,清咸豐八年(1858),清政府被迫與英國簽訂了《中英天津條約》,增開鎮江為通商口岸,咸豐十一年(1861),鎮江正式開辟為商埠,設立海關,近代對外貿易開始發展。據鎮江海關資料統計,從同治四年(1865)到光緒二十年(1894),鎮江進出口貿易總值共37485萬海關兩(關平銀),平均每年1249.5萬海關兩。從光緒二十一年到宣統三年(1895至1911),為鎮江對外貿易鼎盛時期,進出口貿易總值共49573萬海關兩,平均每年2916萬海關兩,比前一時期的年均值增長1.33倍。最高年份的光緒二十二年(1896),進出口貿易總值達3594.8萬海關兩。

這一時期對外貿易的發展,在不平等條約控制下,鎮江海關不能自主,外商開設的洋行操縱和壟斷鎮江對外貿易。雖然從1906年9月開始,清政府通過和英國外交談判,締結了兩個條約:《中英十年禁煙條約》和《中英禁煙條件》。條約規定英國政府以每年遞減十分之一的比例,十年后完全停止向中國輸入印度鴉片。但是,鎮江開埠后,鎮江海關實施緝私查私主權,外國洋行控制進出口商品檢驗大權,對傾銷的洋貨則不予開箱查驗。條約和實際狀況,不能保證這些洋行不向中國輸入鴉片。

光緒二十九年(1903),鎮江海關監管船只達13725艘次,在天津、漢口、鎮江、上海、福州、廈門、汕頭和廣州8大港口中居第二,僅次于上海港。清末及民國期間,鎮江海關年平均監管船只在15000艘次左右。民國十七年(1928)為最高年份,達21754艘次。監管的船只,有相當數量的外籍船只,其中又以英、日、意、美4國船只為多。

鎮江海關,對被列為禁品或被政府列為專賣品的貨物進行緝查。光緒二十五年到二十八年(1899至1902),鴉片被列為禁品,但走私日趨嚴重。民國九年(1920)10月,鎮江關在日本商船上查獲煙土32箱,每箱約裝150余斤。翌年11月查獲大宗煙土,但無法追查販運人。

民國十四年(1925)8月29日,鎮江海關焚毀查獲的煙土209斤、嗎啡52斤、煙槍16支、煙斗26個、煙燈444盞、燈罩565個。鎮江海關雖多次查獲鴉片走私,但由于外國領事館的出面干預,最后只能處以很輕的罰款,甚至查緝后又被武裝劫回。民國二十一年(1932)7月,在英國德和輪上查獲5擔鴉片,結果只處以600兩關平銀的罰款。同年9月,在昌樂輪上查獲3袋鴉片,關艇剛到海關碼頭即被武裝人員把鴉片劫回。因此,對外禁止大煙輸入,對內禁止吸食大煙,是國家實施禁煙之必然。

古城戒煙在民間

1906年,清政府和英國政府締結了《中英十年禁煙條約》和《中英禁煙條件》兩個條約,9月20日,清政府在全國頒布了禁煙諭令,歷數鴉片之害,“著定限十年以內, 將洋土藥之害, 一律革除凈盡。”在民間引起了反響,民間勸誡戒煙之舉隨之展開。

古城救煙局

《丹徒縣志摭余》卷九記載,鎮江古城救煙局,即戒煙局順應而生。鎮江救煙局,在城內梳兒巷,戊戌(1898)夏,邑紳楊鴻發創設,募款購藥施救吞食生洋煙者,活人甚眾。旋聯邑紳劉嘉斌、吳冠琛,推廣北京、武昌等處。

光緒乙巳(1905),本籍御史吳保齡附片人,奏請:飭巡警部分咨各省督撫轉飭照辦,奉旨允行。奏片詳下:“再近來,吞煙自盡藉尸興訟之案,層見疊出。推原其故,或以債負交迫,或因窮蹙無依,或姑婦勃谿,或貿易折閱,因窮生憤,積憤生迷,生路既窮,祇求速死。雖求死之途不一,端而吞煙,實居其多數。甚且經官結訟,展轉拖累于無窮。尤可憐者,男子而喪其生,則一家凍餒;婦人而喪其生,則一家離散;一人畢命,舉室皆空。慘莫慘于此矣。夫煙之為害,來自泰西,其禍極烈。而制藥救煙之法,亦惟泰西為極精。查美國進士燕大辟所制名日救煙白藥粉,售價最廉,救人最速,各處中西藥房皆有之。其藥每大瓶可救四十人,每小瓶可救十人。蓋用藥止需三錢,即可救人一命,計無有便于此者。臣鄉人吏部主事楊鴻發,于光緒二十四年(1898),在鎮江府創立救煙局,迄今八載。每年用此藥救活數百人。嗣于光緒三十年,在湖北省創立救煙社,屬武昌漢陽漢口三處,五十八善堂代為施濟。上年救活七百六十三人。本年自正月至十月,救活八百九十七人。復經調查,各處知每一州縣境內,其吞煙斃命者,每年總有數百人。由此而推二十一行省,一千四百余州縣,逐年之死于煙者,合而計之,殆不知其若干萬民。命何辜遭此荼毒!相應請旨,飭下巡警部分咨各省督撫,通飭所屬,勸諭紳董,各就本地善堂,已有之款提出少許,專購置此項藥粉,所費無幾,活人無算。愈推愈廣,愈救愈多,既足保全民命,又可預弭訟端,臣見聞既確,理合附片具陳,伏乞,圣鑒,謹奏。”

《丹徒縣志摭余》的記載,清末古城救煙局,是鎮江人吏部主事楊鴻發創建,施救之法傳播二十一行省,一千四百余州縣。僅8年時間救人“殆不知其若干萬民”。

長壽山麓福善堂

福善堂即福善禪林,為清末全國早期的戒煙場所。1889年,福善堂創建長壽山麓何家山。福善堂為貧民戒煙,要早于清政府頒布禁煙諭令17年,早于救煙局9年。

《丹徒縣志摭馀》記載:“福善禪林在西城外長壽山麓,歲乙卯(1915),宛平于海峰改建。福善禪林初名為福善堂,光緒己丑(1889),天津葉泰椿居士建,專為貧民戒煙而設。并附設施藥、施醫、施材、放生、惜字、義學等善舉。民國乙卯(1915)改名福善禪林,為金陵寶華山慧居寺法派光慈和尚傳融山法,徒戒正主持,福善堂善舉仍附之。福善禪林計有房屋三十余間,寺后有荒地二十余畝。”

“福善禪林”廟宇,在寶蓋山余脈何家山厲家塘后,八字形門墻朝外開,山門門額上“福善禪林”石刻。

《丹徒縣出示保護事》碑刻記載:福善禪林歷經戒煙、堂歸禪林、修理義塚、善念善舉、給示保護等等之歷程。“據商團公會會長朱中孚、城廂市董事王振文、農會會長仇承榮、江蘇通志局徵訪員李丙榮、眾議員柳肇慶、孫珩、商會會員何祥信、焦爾昌、凌志貴、孟昭林、張燮福、善堂董事蔣克湧,呈稱竊縣治西城外長壽山麓,於光緒己丑(1889),天津葉泰椿創建福善堂,專為貧民戒煙而設。附設施藥、施材、施醫、放生、惜學、義學等善舉。”

經查閱,葉泰椿,字鶴巢,江西武寧人,光緒二十年(1894)進士,1889年來鎮江創建福善堂施藥、施醫為貧民戒煙。朱中孚,鎮江美孚洋行經理,鎮江商團公會會長,浙江鎮海人,在鎮江40年,視鎮江為家鄉。王振文,鎮江人,丹徒縣城廂市總董,他的前輩、兄長都是鎮江商會前輩人物。于海峰,河北宛平縣人;蔣克湧,山東費縣人。李丙榮不僅善行慈善勸誡煙民戒煙,是戒煙善舉參與者,還善行繼承父親李恩綬未盡事業,編纂鎮江志書《丹徒縣志摭余》。因此,《丹徒縣志摭余》記載了福善禪林戒煙之善舉。

德元堂等戒煙

《關于鎮江市京口區歷史建筑的現狀及分布的情況調查》記載:中華理教會原為天理教,系白蓮教的支派,原為反清復明的秘密組織,后成為專管戒煙等的民間組織。中華理教會基本上分布在寶蓋山周圍一帶。其正心堂坐落在梅園巷45號,問心堂坐落在寶蓋路151號,普善堂坐落在黑橋附近鐵路邊21-29號,德元堂坐落在黑橋西53號,濟公壇在板壁巷15號。德元堂碑刻記載:查本公所德元堂,乃理善勸誡戒煙,開創于民國丁巳(1917)年間,發起人為丁大法師振鵬,道號來成。主席張玉喜,承辦呂步高等。

邑人王德基設戒煙

《丹徒縣志摭余》“尚義”還記載了邑人王德基設局戒煙。王德基,字錫五,邑之諫壁人,性孝友,尤慷慨好施,急人之難,凡有所求而能為者,必各如其意,以去善應變。遇疑難事,輒片言決之。光緒辛卯至辛丑十載,沙洲疊遭水災,盛宮保宣懷辦賑,德基躬詣災所,不辭險阻,全活無算。鎮屬有保嬰局,地狹隘,德基捐地基擴之。并多建屋舍,凡義塾,恤嫠施醫藥、施衣、米,各善舉悉隸之。他如平糶、施材、戒煙,工藝諸局亦次第舉行。

民國二年(1913)12月8日,南鄉辛豐一帶發現煙苗(罌粟花),丹徒縣政府即令警所警員鏟除,并飭令各鄉董禁止村民種植。民國五年(1916)12月,江蘇省公署委令朱毓珍為丹徒、丹陽禁煙委員,實地查禁煙苗,張貼告示。清末,諫壁鎮在猛將廟設立煙民感化所,幫助煙民戒煙。

責任編輯:阿君