鎮江近代救生義渡組織

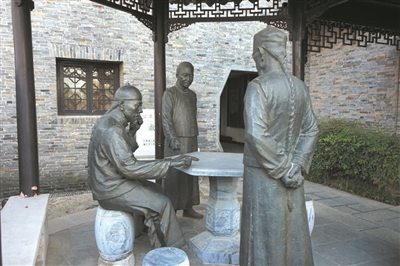

“三位善士討論成立事宜”銅塑

救生義渡船 圖:張崢嶸 提供

救生會舊址

文/張崢嶸

鎮江“京口救生會”與“江船義渡局”,是清代鎮江地方的慈善組織,它們作為一項重要的“善后措施”,而受到清政府的重視,地方士紳也把舉辦這些慈善事業作為維持秩序、安定地方社會的重大舉措而樂于參與。民間興辦慈善事業,往往不是投資行為,并不以營利為目的。這種公益性的組織運作,或工程浩大,或需長期維持,那么,資金如何籌集?如何組織和管理?

京口救生會,江船義渡局以其民間性與官渡相對,以其非營利性與私渡相對。這兩個機構廣泛存在而且長期持續,并且自發形成良好的組織機構進行有效的管理。京口救生會和鎮江義渡局都是慈善機構,主要為江上行旅者濟渡救生。

組織的架構

京口救生會組織分為三個各階段。第一階段為康熙四十二年(1703),由京口蔣元鼐等15人,在西津渡觀音閣成立,選出會首,主持會中事務。訂立規章制度,置辦救生船只,實施救生;并于五年后在西津渡昭關晏公廟舊址,建屋三間作為會址。其形式類似于理事會,但理事與會首則完全是義務性質,有責任卻無報酬,不像股東一樣有分紅與收益。通常他們捐贈錢物數額也較大,以為表率。

第二階段為乾隆初年,京口義士蔣豫繼承族人之志,他與后人苦心經營救生會連續七代,計163年(包括前面一代蔣氏前輩)。其形式為家族興辦為主,社會助辦為輔。家族的興辦也完全是義務性質,有責任卻無報酬,這是一個有歷史跨度、由家族傳承完成的慈善事業發展的范例。

第三階段為清咸豐戰亂后,救生會房屋全毀,船只無存。同治初(1862),邑紳繼續辦理。郡守周輯瑞諭趙鋆接任會董。同治五年(1864),郡守李仲良諭吳學士皆總辦南北救生事宜。這是由官府頭面人物指定邑紳為會董的組織,其中官府在其中起了很大的作用:“同治六年(1865),奉道府捐提木厘以濟經費,添置市房。丹徒縣令王宗濂捐錢300千文作會資……同治十三年(1874),常鎮道李常華將楊撝山充公公莊,銀山門市地1畝4分撥會。”

江船義渡局的管理方式分為二個階段,先是由在鎮江經商的浙江余姚商人魏昌壽邀同鄉魏銘、嚴宗延等五人集議,決定共同集資建造大型帆船,開行瓜洲鎮江之間,免費渡載旅客,后報請地方政府批準成立“江船義渡局”。在領導管理方面,以五業董事按月輪值法,輪值法運作起來存在著事權不一的缺陷,各業董事平時要忙于本公會內部的業務,無暇兼顧義渡總局的事務,于是又公議決定改五業輪值為公推一業的董事專門負責制,認捐款項仍由五業分擔不變。于百川、于樹滋、于小川父、侄、子、三人都相繼擔任義渡局經管。

1923年,在鎮江、瓜洲名紳馬雋卿等人的倡議下,成立了普濟輪渡局,購買了大噸位鐵殼船“普濟號”為輪渡船,使西津渡至瓜洲渡對渡條件大為改善。由于鎮江小輪業的迅速發展和渡口管理的不斷完善,京口救生會和江船義渡局才逐漸退役,最終完成了它們的歷史使命。

性質與功能

京口救生會是古代的水上安全救助機構,成立的宗旨是:“救涉江復舟者”,會址樓上特設瞭望哨,一旦發現江上有翻船溺水者,救生會立即派出紅船前去救助。救生紅船出救時,船頭桅桿上掛有虎頭牌,一路上鳴鑼開道,江上所有的船只聽到鑼聲都得避讓,所有的關口都得打開,給紅船讓道,紅船須在最短的時間內趕到出事地點實施救生。

鎮江義渡局是古代的水上交通機構,他的宗旨是:“免費載渡南來北往之旅客”,義渡的船雖也是紅色,但它主要職能是免費運送渡江旅客,以施行濟渡。當然在不妨礙自身安全又順路的情況下,也兼做救生事宜。

兩管理機構的功能:其一,興建救生、義渡設施與船只。救生義渡的運作是一項復雜而浩大的工程。需要調動和耗費巨大的人力、物力和財力。理事會既不能像政府部門一樣依靠權力強制性發號施令,也不能像企業一樣可以憑借金錢與回報來調動資源,然而救生義渡組織依然能夠調配各方社會力量,完成復雜的慈善救助事業。這一方面是社會各方在利濟行旅上達成利益一致,同心協力;另一方面,也在于慈善機構的精心組織,其管理能力達到相當的程度。

其二,負責募集資金。來源于官府蠲免和救助、社會各界的捐款和捐助,再加上慈善機構自身造血功能的涓涓不息,形成了較為穩固的救濟資金籌募渠道和比較充沛的救濟經費,使得在很長一段時間內,京口救生會和江船義渡局得以穩定和發展。救生事業的發展,主要以其事務繁多與復雜,繁忙而緊張;救生紅船的維護,則在于其長期性,其中制度化更為不可缺少。

義渡的日常管理更繁雜一些,尤其是渡夫的選擇和管理至為重要。不僅要簽訂合同,交納押金,而且要有保人,以此多重約束和管理以確保無虞。通過擔保與交納押金,以保義渡財物安全。渡夫還被規定不得兼謀他業,也不得另頂他人擺渡。同治年間成立的鎮江義渡局,渡船10艘,船夫逾20人,管理制度詳備。但相對而言,首事的重要性要高得多。

規章和制度

京口救生會的主要職能是江上救生,其條例以救生為中心。

比如:1、救生會各位董事推舉做事公正者為救生會會首;2、凡參加共創救生會的善士,如果辭世,立他的牌位在救生會樓的西屋,供大家祭祀、瞻仰;3、救生會的日常事務由善士輪月當值,如當月的經濟支銷不敷,俱由當值的執月人捐助;4、凡參加江中救助,救活一人,賞給救生人員白金(實際是白銀)一兩,以資鼓勵;5、對被獲救人員中無家可歸且身體虛弱者,可暫在會中休養,其費用由會中負責,對有家者,則根據路程遠近貼給路費,幫助其返回家鄉;6、遇難而死者,由會中打撈沉尸,且將尸體放在小碼頭街的“覺修堂”,耽擱幾天,供家人認領。如無人指認,“則由會中置棺裝殮,葬于牌灣義冢之內”。

鎮江義渡局的職責重在義渡,其管理條例所涉及的范圍比較廣,顯得更務實。

例如:1、五業(洋貨、洋藥、洋行、雜貨、錢鋪)推舉兼任的義渡局董事,雖然長期為義渡局服務,循例概不支薪,也不會領取車馬費,純屬義務性質;2、局日常開支遵守節儉原則,每屆董事會開會研究問題,只供應清茶一杯,職員薪金和待遇均低于其他機構職員;3、行駛時間每日黎明開渡,上燈止渡,一年中只有農歷臘月廿一至除夕準許夜間開航,如有特殊情況(因急病需送醫就診以及婦女臨產需雇喚產婆或單身客商攜帶巨款,急待過江),雖在上燈止渡之后,經報告,局值班人員查實同意后,才可開渡專送;4、裝載人數,為了保證行船的安全與及時,各班渡輪裝載渡客以20人為限,最多不得超過30人,如不足20人,歷時已滿一小時,即行開船,以保證南北兩岸碼頭不脫船只;5、兼帶救生,平時,裝客行駛途中,在不妨礙本船安全的情況下,遇有他船失事,可以順道救援,救起遇難人員,另有獎賞;6、不借用、不應差,義渡紅船是專門為了利濟行人而開設的,“對來往于大江南北的官紳、商賈永不借用,文武衙門,軍隊,概不應差。這一點特別報請當時的鎮江、揚州文武官署出示明諭”。

上述條文,除報準地方官廳布告周知外,生怕“日久玩生”,還將主要內容鐫刻于石,條文刻石立碑,既向社會廣為宣傳,又讓百姓實行監督,以垂久遠。“渡濟紅船的義舉讓康熙皇帝知道后,經筵講館禮部左侍郎兼翰林院學士張玉書奉敕于康熙二十五年(1686年)在金山寺立《御制操舟說》碑,碑文記載了此事。”

本文旨在綜合學界關于救生、義渡的新成果,復原并論述鎮江救生、義渡的興建與組織機構及治理模式,進而深入考察其性質與特征,探討其存在與可持續發展的內在邏輯與制度基礎,有助于構建中國傳統基層經濟社會形態及其解釋框架,澄清一些認識誤區,并提供一些歷史啟示并尋求可供今日借鑒的做法。

責任編輯:阿君