神話仙境簡瀆河

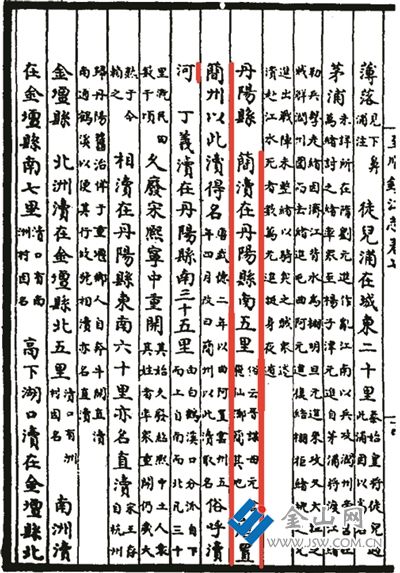

《至順鎮江志》中簡瀆的記載

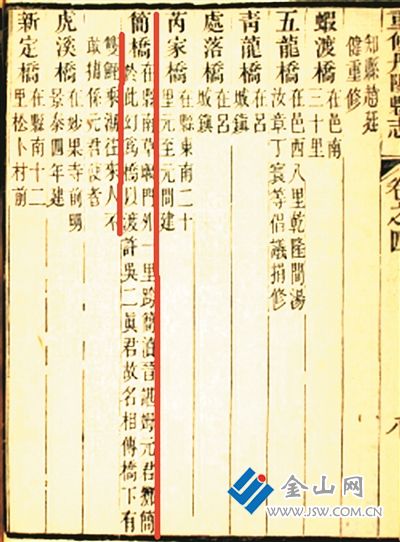

《丹陽縣志》記載的簡橋

丹陽董永七仙女雕塑

鳳凰山遺址

文/圖 蔣國清

在中華文明的浩瀚星空中,大運河宛如一條貫穿南北的璀璨銀鏈,串聯起華夏大地的文明珠璣。而在長江下游的丹陽平原,一條名為簡瀆河的支流靜靜流淌,以其千年不輟的波光,映照出神話與現實交織的文明長卷。這條北接大運河、南抵延陵望仙橋的古老水道,不僅是江南漕運網絡的重要節點,更是一座承載著神話傳說、歷史記憶與地域文化的活博物館。當我們溯流而上,那些沉淀在河床上的傳說碎片,正逐漸拼貼出一幅跨越時空的“神話仙境”圖景。

諶母擲簡傳瀆名

簡瀆河的得名,源自一段充滿道教色彩的神話傳說。據清乾隆《丹陽縣志》記載,三國吳末至西晉年間,丹陽黃堂院(后稱仙臺觀)居住著一位被尊為“諶姆元君”的道教女仙。作為道教四大天師之一許遜真君的師父,諶母不僅精通道法,更肩負著傳道濟世的使命。一日,她送許遜及其弟子吳猛回府,行至黃堂觀南一里處的辰溪時,見水流湍急難以通行,遂將手中竹簡擲于溪上,瞬間幻化為石橋,助二仙安然渡河。從此,辰溪更名為“簡瀆河”,石橋亦被稱作“簡橋”,成為道脈傳承的象征。

丹陽自古便是道教傳播的重要區域,黃堂院作為道教圣地,至唐代已演變為“仙臺觀”,成為江南道教活動的中心之一。諶母擲簡的故事,既是對道教神仙信仰的具象化演繹,也暗含了 “以簡載道” 的文化隱喻——竹簡作為知識載體,隨河水流淌,象征著智慧的傳播與文明的延續。正如《方輿紀要》所載:“唐置簡州,以瀆名也。” 簡瀆河不僅是地理意義上的河流,更成為丹陽作為“簡州”的文化標識,其名稱本身便構成了一部微縮的地域文明史。

簡橋仙蹤覓神鯉

簡橋作為簡瀆河上的標志性建筑,承載著更為豐富的神話意象。這座始建于晉代的古橋,雖于上世紀 50 年代因河道拓寬而拆除,但其蘊含的文化符號至今仍鮮活地存在于丹陽人的集體記憶中。據《丹陽縣志》記載,簡橋不僅是諶母擲簡化橋的見證者,更衍生出“簡橋暮煙”“簡橋神鯉”等傳奇故事,構成了獨特的“橋文化”景觀。

“簡橋暮煙”曾是丹陽古八景之一,描繪的是黃昏時分簡橋周邊的迷蒙景致。當暮色浸染河面,水汽與炊煙交織成輕紗般的霧靄,舟楫在波光中穿梭,帆影與橋影相映成趣,宛如仙境。明代詩人葛筠在《簡橋暮煙》中吟道:“一曲清流泛短橈,暮煙和水渡平橋。”短短兩句,便將江南水鄉的靈秀與朦朧展現得淋漓盡致。這種“人在畫中游”的意境,既是對自然景觀的詩意提煉,也暗含了古人對“物我合一”境界的追求。

比之暮煙的柔美,“簡橋神鯉”的傳說則充滿靈異色彩。相傳橋下有雙鯉乘潮往來,被視為“元君使者”,凡人不敢捕捉。清代詩人諸葛程在《云陽三十古跡》中詠嘆:“鯉魚莫漫乘潮去,尺素猶存字一行。” 將神鯉比作傳遞書信的使者,賦予其溝通人神的媒介功能。這種對“水生物神性”的想象,根植于中國傳統文化中的“魚龍崇拜”——鯉魚不僅是豐饒的象征,更被視為能夠跨越凡界與仙界的靈物。簡橋神鯉的傳說,實則是道教神仙信仰與民間俗信的融合,體現了丹陽百姓對河流的敬畏與想象。

董永家住簡瀆南

如果說諶母擲簡、簡橋神鯉的傳說充滿了道教的仙風道骨,那么董永與七仙女的故事則為簡瀆河注入了浪漫溫情的世俗氣息。作為中國四大民間傳說之一,董永傳說在丹陽呈現出獨特的地域化表達,其核心場景望仙橋、董陂等地,均與簡瀆河形成緊密的空間關聯。

望仙橋位于簡瀆河最南端的丹陽與金壇交界處,橋石板上的 “膝印”是這一傳說的具象化物證。相傳孝子董永家貧如洗,葬父后賣身償債,途中遇七仙女下凡結為夫婦。七仙女以織錦償債后,被玉帝遣天兵捉回天庭,其子為見母親,在橋上跪守七七四十九日,竟將石板跪出凹痕。這一細節不僅強化了故事的悲劇色彩,更通過“物理痕跡” 將神話與現實勾連,使傳說獲得了“準史實”的可信度。民國時期,延陵簡瀆河畔的董陂,董甲村仍存董永廟、董永墓等遺跡,直至今日,這些遺址雖已不存,但其承載的文化記憶卻通過戲曲、非遺等形式延續下來。2011 年,“丹陽董永傳說”被列入國家級非遺名錄,成為簡瀆河文化的重要標識。

值得注意的是,丹陽董永傳說與其他地區的版本存在顯著差異。丹陽版本特別強調簡瀆河的地理坐標,將故事的發生地精確到“簡瀆南”的董溪村。這種地域化敘事策略,充分反映了簡瀆河流域作為 “孝子之鄉”的文化認同。正如黃梅戲《天仙配》中“家住丹陽姓董名永” 的唱詞家喻戶曉,簡瀆河已成為董永傳說不可替代的“文化故鄉”。

從社會學視角分析,董永傳說的盛行與丹陽的農耕文化密切相關。作為江南稻作區,丹陽素以“孝悌”為核心倫理,董永賣身葬父的故事恰好契合了儒家倫理對“孝”的推崇。這種將倫理觀念與神話想象相結合的敘事模式,使董永傳說超越了單純的愛情故事范疇,成為地域文化價值觀的載體。

鳳凰銜書落江南

在簡瀆河西岸,一座名為“鳳凰山”的臺形土墩默默矗立,其下埋藏著6000年前的馬家浜文化遺址,而地表之上,則流傳著“鳳凰銜書”的傳說。清乾隆《丹陽縣志》載:“鳳凰山,在縣南五里,形家言如丹鳳銜書,故名。” 這種將自然地貌想象為“丹鳳銜書”的形勝之說,既體現了古代風水觀念對地理空間的文化建構,也為新石器時代的遺址披上了神話的面紗。

關于鳳凰山的傳說,最具傳奇色彩的當屬“秀才遇鳳得銀”的故事:三百年前,張姓秀才赴京趕考途中遇盜,困于鳳凰山南樹下,絕望之際見鳳凰繞其飛舞,隨后發現銀錢,最終高中狀元。后經宰相劉伯溫指點,在山頂挖池鎮魔,又建觀音廟以鎮風水。這一傳說融合了科舉崇拜、風水信仰與神仙救難等多重元素,實則是明清時期江南士紳文化的折射。鳳凰作為“文運”的象征,與科舉制度下士人對功名的追求形成呼應;而劉伯溫作為明代開國功臣,被附會為風水大師,更凸顯了傳說的歷史隱喻性。

考古發現為鳳凰山的神話敘事提供了更為厚重的注腳。1985年的考古發掘表明,鳳凰山遺址包含了馬家浜文化、崧澤文化至良渚文化的多層堆積,出土了玉琮、陶罐等大量文物,證明此處早在六千年前的新石器時代便是人類聚居地。

九女下凡辰溪岸

在簡瀆河古河道辰溪彪塘段東南岸邊,有座神秘的“九女墩”。作為董永七仙女傳說的衍生敘事,九女墩的傳說為簡瀆河流域的 “仙女文化”增添了新的維度。相傳九位仙女在此修煉,功德圓滿后化為墩臺,守護一方水土。這一傳說與七仙女下凡的故事形成互文,共同構建了簡瀆河畔“仙女集群”的神話譜系。

九女墩的空間形態本身便充滿象征意味。九女墩臺的布局暗合 “九宮”之數,在中國傳統文化中,“九”既是陽數之極,亦象征多極宇宙。仙女化為墩臺的設定,體現了“肉身成圣”的道教觀念,即將修煉者的形骸轉化為守護空間的神圣存在。這種 “地景神圣化” 的過程,使得普通的自然地貌升華為具有靈力的文化空間,成為百姓祈福、祭祀的場所。

與九女墩相伴的“辰溪幻境”傳說,則將簡瀆河的神性敘事推向巔峰。傳說每逢月圓之夜,河面上會浮現出瓊樓玉宇的倒影,恍若仙境。這種“海市蜃樓”般的想象,實則是古人對“水中世界”的哲學思考——河流作為連接人間與幽冥的介質,其鏡像特質極易引發 “另一世界”的遐想。辰溪幻境的傳說,不僅為簡瀆河增添了神秘色彩,更折射出丹陽先民對宇宙秩序的獨特認知。

簡瀆河的神話譜系是地理、歷史、信仰編織的文化生態系統。從諶母擲簡的道脈傳承,到董永遇仙的倫理敘事;從簡橋神鯉的靈異想象,到鳳凰銜書的文明隱喻,多元敘事體現丹陽“吳頭楚尾”的文化兼容性。

今日簡瀆河雖歷經疏浚變遷,但其承載的文化記憶正通過非遺保護、文旅開發延續。從新石器時代的陶罐漁歌,到當代丹陽的發展脈動,河流始終是流動的文明見證。那些沉淀的神話傳說,如永不熄滅的航標,指引著對中華文明精神原鄉的追尋。

責任編輯:阿君