執(zhí)法如山的丹徒縣令馮詠

馮詠作《京口救生會敘》(揚州漆器匾)

□ 張崢嶸

“執(zhí)法如山”比喻執(zhí)行法律極其嚴厲堅決。在中國古代,出現糾紛訴訟時,民眾往往會祈盼一位“青天大老爺”主持公道,以公平正義的立場和準則來審理案件。大量話本戲劇、文學小說等文學藝術作品和史料記載正反映了民眾這種心理。中國古代關于“執(zhí)法如山”的法律規(guī)定,雖然本質上是一種帝王之法,通過對民眾的行為規(guī)范來維護帝王統(tǒng)治,但法律的嚴格實行,也避免了官府隨意侵犯民眾權益的風險。清代丹徒縣令馮詠就是一位“執(zhí)法如山”的典范。

鎮(zhèn)江清代有一位文人叫鮑鼎,他在《鎮(zhèn)江旗營始末》中,曾記述一件滿旗人無故殺害漢人的事件:清朝初期,按照丹徒縣(今鎮(zhèn)江)的法律規(guī)定,如果旗人殺了漢人,僅僅將兇犯囚于大觀樓(現今的西門城樓)之上示眾,既不抵命,亦不辦罪。封建王朝的民族歧視政策,使駐鎮(zhèn)旗民暴戾之氣陡增,懲善揚惡更助長了他們作為國家主人的貪婪之心,社會上民族矛盾進一步激化。

馮詠于雍正二年(1724)以庶吉士出任丹徒縣令。通過一件殺人案的審判,使旗人殺人償命成為法律。

1725年,丹徒(鎮(zhèn)江)縣城發(fā)生了一件震驚社會的命案。丹徒縣內有一座范姓花園,緊鄰旗營的協領衙門。有一天,范的女兒進入花園摘花,恰巧清軍的某協領站在樓上,隔著花園看到了女子,覬覦其美色,于是跳過墻頭強奸其女,女子極力反抗,協領惱羞成怒,將女子殺害于現場。

女兒的父親悲痛萬分,寫下狀紙投訴于馮詠。馮詠命其不必張揚,可將家屬遠遷他處,其親戚也要遠避家鄉(xiāng)故里。為了麻痹兇犯,馮詠將此案件壓著不辦。過了數日,馮詠發(fā)下請柬,邀請該協領來衙門赴宴,并預先在宴席旁埋伏刀斧手。等到協領到達宴席時,馮詠乃將范的告狀文書遞給協領,并詢問事件過程,該協領依仗權勢與滿族特權,認為一個小小的知縣,其奈我何?因此沒有任何顧慮,承認該女子之死,是自己所為。

馮詠說:“你既然承認殺人!敢不敢在供狀上畫押?”協領猖狂至極,毫不猶豫舉筆畫押。等他一放下筆時,埋伏在周圍的刀斧手立即圍了上來,協領起身反抗,遂被亂刀斬之。

原來當協領到達宴會廳時,馮詠即令將大門關上,他的隨從也被安排在大廳外側廂房,衙役茶水招待。因此當事發(fā)時,該協領沒有援手,只能束手待斃。殺掉協領后,馮詠立即帶上縣印及協領親筆畫押的供詞趕往蘇州,向他的上級江蘇巡撫呈報案件的來龍去脈,并說自己愿意承擔一切責任。江蘇巡撫立刻上奏章給朝廷,奏章中力言馮詠做事魯莽,而無一語責怪協領的罪惡,然而,協領的惡行,馮縣令的善舉,已在紙上一目了然。

雍正皇帝審閱了奏章后大怒,下旨稱:“沒有想到我們滿族旗人猖狂至此,無法無天,今后如有殺人案例,按此律嚴辦,不可稍寬。”并傳諭給江蘇巡撫,命令馮詠官復原職,走馬上任。而且命令馮詠兼管八旗事務,嚴懲不法之徒。丹徒縣城社會治安一度好轉,旗人敲詐勒索案件呈下降趨勢。

當馮詠離任丹徒,赴任蘇州時,丹徒部分旗民怨恨、暴戾之氣立發(fā),率眾將范園及丹徒縣署搗毀,以泄私憤。到這個時候大家才知道,馮詠當時囑咐范某遠避他鄉(xiāng),并叮囑其親戚遠避家鄉(xiāng)故里的緣故,因為馮詠早就料到會遭到報復。

據《光緒丹徒縣志·名宦》記載:馮詠,字夔揚,江西金溪人。其性格剛正,作風廉潔,貪官污吏非常忌憚,但受到廣大百姓歡迎和愛戴。馮詠在丹徒一任,造福一方,所做的善政不可枚舉。例如賑災撫恤、廣辦學校、在黃花亭建造驛站;加強軍備,設立東西炮臺;提倡義學,普及教育;建立義倉,防患于災荒之年;為無主倒斃街頭的貧苦百姓建立義冢(墳)等。對于廣大百姓力不能及的河工工程,馮詠總是給上級詳情申訴,請求免役或寬限工期。鎮(zhèn)江創(chuàng)辦的育嬰堂、救生會等諸多善舉,馮詠皆盡力而為,給予大力支持。

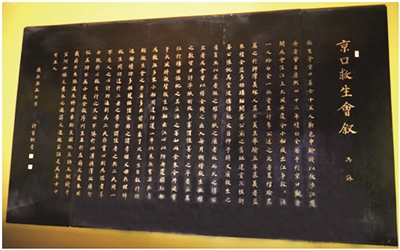

西津渡北對瓜洲,是南北運輸交通的重要渡口。而西津渡江面,每遇疾風卷水,黑浪如山,檣傾楫摧,經常發(fā)生船毀人亡的事件,為過江安全,在西津渡設立救生機構就成為了一件大事。從宋代開始,那些有遠見的歷代鎮(zhèn)江的最高行政長官,都對救生機構“救生會”十分重視,馮詠也不例外。他把救生作為頭等大事,經常在大風天氣,親自乘坐救助紅船巡江,對救生會給予各方面的支持與幫助。并親自寫下《京口救生會敘》,為救生會的義舉留下寶貴的資料。

丹徒沿江的農田,因水流作用,造成大量的田地坍塌,馮詠上表給朝廷,免除了二萬二千七百余兩的租稅,當地村民為感謝馮詠的恩德,將此地改叫“馮家村”。馮詠也非常關心農事,在劉巷、薛村墾荒一千七百六十余畝農田,這些事跡皆有碑記記載。

后來,馮詠被罷官后,全家生活非常清苦,日子過得簡樸,沒有住所,只得返回丹徒縣,寄居城隍廟內的帝君書院。馮詠去世后,廣大士民有感于他的政績,紛紛出資,幫助操辦喪事。剩下的余資,廣大百姓建屋三楹,取名為“桐村書院”,在屋內立木主馮詠的牌位,四時祭掃祀之。清嘉慶丹徒縣志曾記載:馮詠公去世后,廣大人民思念不止,即于桐村書院置馮詠像,設立祠堂來紀念,不知情的人以為此處是縣城隍廟。

責任編輯:阿君