一紙婚書載春秋:丹陽藏家分享1948年的民國婚書

受訪者供圖

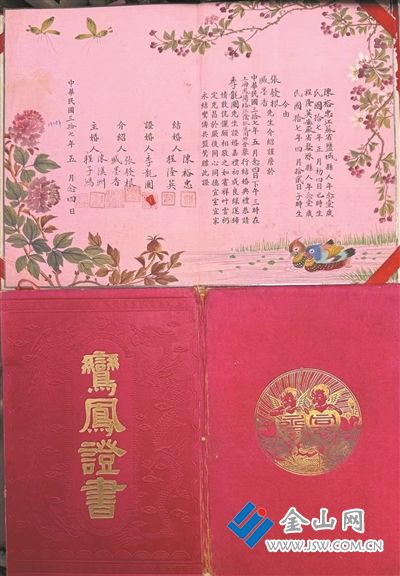

七夕“中國情人節”臨近,近日,丹陽市古代契約文書收藏館館長孫國武和我們分享了他收藏保存的一對1948年的民國婚書。這對婚書以絹本手繪,四周飾以玫瑰、梅花、玉蘭花、桃花、水仙花、鴛鴦、蝴蝶、假山等圖案,文字優美、婚書整體典雅華麗,記載了鹽城青年陳裕忠與安徽婺源女子程隆英的婚姻誓約。尤為珍貴的是,證婚人一欄赫然寫著“季龍圖”——這位鹽城近代教育先驅的名字,將婚書的歷史意義與地方文脈緊密相連。

民國婚書不僅是婚姻的憑證,更是社會變遷的縮影。相較于清代婚書注重生辰八字、聘禮清單的實用風格,民國婚書更追求藝術性與人文氣息。其內容多采用駢文,如“嘉禮初成,良緣遂締”“永結鸞儔,共盟鴛牒”等,寄托了對婚姻的美好祝愿。而季龍圖作為證婚人出現在這份婚書中,恰折射出這位教育家超越時代的聲望與影響力。

婚書中的新郎陳裕忠,時年21歲,江蘇鹽城人,生于民國十七年(1928年)正月初四;新娘程隆英同為21歲,安徽婺源人,生于同年四月十二日。兩人經由介紹人張發根、臧墨香牽線,于1948年5月24日在上海鳳陽路江陰旅滬同鄉會舉行婚禮。主婚人分別為新郎之父陳漢洲和新娘之父程子鴻,體現了傳統婚俗中“父母之命”的延續。介紹人張發根與臧墨香雖生平不詳,但據民國婚俗,介紹人多由地方德高望重者或與兩家有世交關系者擔任,其角色不僅是牽線搭橋,更需對雙方家世、品行進行核實,以確保“門當戶對”。而主婚人陳漢洲、程子鴻作為雙方家長的代表,其署名象征著家族對婚姻的認可,也反映了民國時期盡管新思潮涌入,但宗族觀念仍占據重要地位。

據相關資料記載,季龍圖(1872—1950),字景范,江蘇鹽城草堰口人,出身農家卻自幼聰穎,于光緒三十年(1904年)考中甲辰科進士,與末代狀元劉春霖同榜,成為鹽城歷史上最后一位科舉進士。然而,他并未止步于傳統功名,而是赴日本東京大學攻讀政治學,回國后投身教育革新。1897年,季龍圖在鹽城創辦“養正女塾”(后更名“模范女子小學”),成為江淮地區第一所新式女子學校。校名取自《易經》“蒙以養正”,旨在通過現代科學文化教育,打破女性無法求學的桎梏。他提出“藝文并教”理念,不僅教授文化課,還開設縫紉、刺繡等實用課程,幫助貧女掌握謀生技能。1928年,他又創辦鹽城貧女院,免費為孤女提供食宿與職業教育。季龍圖曾任江蘇高等審檢廳江北分廳廳長、當選國會眾議院議員。抗戰時期,他隱居上海創辦培明女中與靈芝中學,吸納流亡知識分子任教,為戰亂中的學子保留教育火種。季龍圖一生跨越晚清、民國與新中國。1947年,國民黨政府曾試圖借其聲望推選他為鹽城縣參議長,但他僅出席三天便返滬,表明對時局的疏離。上海解放后,陳毅市長多次派人慰問這位耆宿,彰顯對其社會貢獻的認可。

陳裕忠與程隆英的婚書,生動反映了民國婚姻文化的特點:婚書采用印刷體與手寫結合,印有印花稅票,體現婚姻的合法性與現代行政規范;而“介紹人”“主婚人”等欄位保留傳統禮俗,可見新舊過渡的特征。新郎為鹽城人,新娘籍貫安徽婺源,婚禮卻在上海舉行,折射出戰亂年代人口的遷徙與同鄉會的互助功能。民國時期,同鄉會常為流徙異地的鄉人提供就業、婚喪儀禮等支持,這場婚禮選擇江陰旅滬同鄉會作為場地,正是這一社會網絡的體現。季龍圖以教育家身份擔任證婚人,既因他在鹽滬兩地的威望,也因民國知識精英常通過參與婚喪儀禮維系地方文化網絡。證婚人在民國婚俗中兼具法律與禮儀雙重職能,需由社會名流擔任,以增強婚姻的公信力。

這張婚書歷經七十余年保存完好,其價值已超越個體家庭記憶。它既是民國婚俗藝術的標本,也記錄了季龍圖等地方精英如何以教育為舟,載動民眾穿越時代的洪流。今日,當我們凝視婚書上“同心同德,宜室宜家”的祝詞時,不僅讀到愛情的承諾,更觸摸到一個民族在變革中對文明與進步的孜孜以求。婚書中的每一個名字——從新婚夫婦到主婚人、介紹人,再到季龍圖這樣的時代見證者——共同編織了一幅民國社會的微觀圖景,讓我們得以窺見那個新舊碰撞、中西交融的復雜年代。

孫國武說,婚書不僅是中華民族共同的記憶,也是人類文明寶庫中不可或缺的一部分。這些珍貴的文獻記錄了人們的悲歡離合以及社會變遷的過程,生動地展現了中華婚俗文化的演變歷程。

(孫鴻天 朱美娜)

責任編輯:阿君