宋代丹陽鄉賢蘇庠

蘇庠像

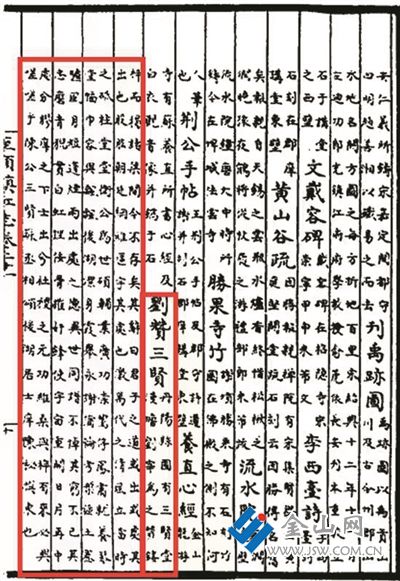

《至順鎮江志》記載“劉贊三賢”

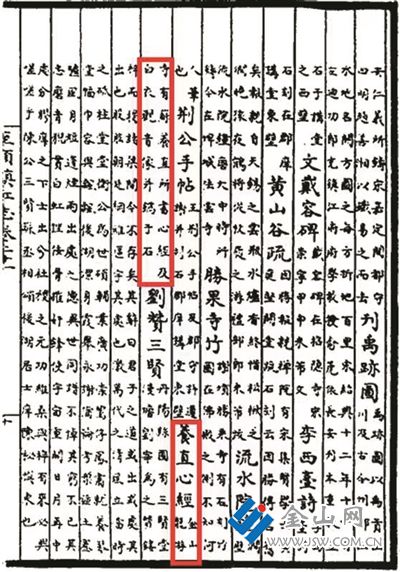

《至順鎮江志》記載蘇庠

練湖老照片 圖:蔣國清 提供

文/蔣國清

兩宋之交的江南大地,戰火與文韻交織,丹陽這片古老的土地,孕育了三位載入史冊的賢者——蘇頌、陳東和蘇庠。宰相蘇頌以經世之才安邦,陳東以忠烈之軀報國,而居士蘇庠,則以一支筆、一湖山,書寫了文人士大夫的隱逸風骨與詩詞風華。蘇庠(1065至1147),字養直,祖籍福建泉州,與蘇頌為同鄉同族,少年時隨父蘇堅移居丹陽后,便與這片土地結下不解之緣。他因筑室練湖(后湖)而號 “后湖居士”,晚年患眼疾自號 “眚翁”“后湖病民”,以詩名震朝野卻堅守布衣之身,最終與蘇頌、陳東同列 “丹陽三賢”。據《至順鎮江志》《丹陽縣志》記載,南宋嘉定年間(1208至1224),丹陽縣衙在縣學設立三賢堂,將蘇庠與蘇頌、陳東一同崇祀其中,鄉賢劉宰親自撰寫贊文,讓三位賢者的事跡與精神得以鐫刻流傳,受后世香火敬仰。

家學淵源育才情

蘇庠出生于文化底蘊深厚的家庭,祖父與曾祖父皆為宮廷畫師,擅長繪制釋道人物,筆下的神秘與莊嚴,在他幼時便埋下藝術的種子。其父蘇堅,字伯固,官至建昌軍通判,仕途有建樹,詩文領域亦才華出眾,與北宋中后期文壇領袖蘇軾、黃庭堅交往甚密,詩詞唱和不斷。黃庭堅病逝廣西后,蘇堅不辭辛勞護送其靈柩至江西修水雙井黃氏族墓歸葬,這份情誼令人動容。

在這樣的家庭熏陶下,蘇庠自幼天賦盡顯,琴棋書畫無所不通,對文學的熱愛更是深入骨髓。家中豐富的藏書、長輩們的詩文雅集,如甘甜雨露滋養著他這顆文學幼苗。他整日沉浸詩詞世界,誦讀經典、嘗試創作,年少時便寫出令人贊嘆的詩句,嶄露卓越文學才華。

蘇軾作為北宋文壇的璀璨星辰,光芒萬丈。蘇庠因父親的緣故得以與之相識,蘇軾視他為后輩,親切稱其 “吾家養直”。一次,蘇軾讀到蘇庠的《清江曲·詠后湖》,不禁拍案叫絕,贊道:“使載太白集中,誰復疑其非?是者乃吾家養直所作。”能被蘇軾如此高度評價,將其詩與詩仙李白作品相提并論,對蘇庠而言是莫大榮耀。

《清江曲·詠后湖》中,“屬玉雙飛水滿塘,菰蒲深處浴鴛鴦。白蘋滿棹歸來晚,秋著蘆花一岸霜。扁舟系岸依林樾,蕭蕭兩鬢吹華發。萬事不理醉復醒,長占煙波弄明月”的詩句,描繪的后湖景色靈動詩意,滿是自然野趣。蘇軾的稱贊讓蘇庠聲名大振,“為之贊頌者,不可勝計,有得片紙只字者,輒藏去為榮”,他的名字開始在文壇廣泛傳播,人們對這位年輕詩人充滿期待。

拒仕守節品自高

蘇庠一生鐘情自然山水,選擇隱居練湖之畔,在這片世外桃源般的地方找到心靈棲息之所。練湖的波光瀲滟、蒲葦搖曳、飛鳥翔集,皆成為他詩詞創作的靈感源泉。他沉醉自然、自得天樂,大量詩詞歌賦都在練湖完成。

《至湖上》“沙晚水痕碧,蕭蕭蒲葦秋。鴻飛遵遠渚,木落見滄洲”,勾勒出傍晚時分沙灘水碧、蒲葦蕭蕭、大雁翔空、樹葉凋零的寧靜悠遠秋日湖景;《菩薩蠻?再在西崗兼懷后湖作》里“短船誰泊蒹葭渚。夜深遠火明漁浦。卻憶槿花籬。春聲穿竹溪。云山如昨好。人自垂垂老。心事有誰知。月明霜滿枝”,以夜晚漁火、蒹葭渚、槿花籬等意象,勾起對往昔的回憶,流露歲月流逝、心事無人知的感慨。

蘇庠傳世作品中詞占比更多,且詞的成就高于詩。他的詞多描寫閑適生活,以明朗爽潔的筆調,為北宋末年詞壇注入清新氣息。《浣溪沙》中 “淋浪淡墨水云鄉” 勾勒出如入水墨畫般的寧靜淡雅意境;《虞美人》“山連積水水連空,溪上青蒲短短柳重重” 展現山水相連、青蒲垂柳相映的生機畫面;《菩薩蠻》“北風振野云平屋,寒溪淅淅流冰谷。落日送歸鴻,夕嵐千萬重”營造出雄渾壯闊又略帶凄涼的氛圍。南宋岳珂《寶真齋法書贊》稱贊“其作字得東坡之骨,而加以平實;得山谷之體,而去其越軼。其應世接物,得馬少游之善,而持以卑詘”,近人劉毓盤在《后湖詞序》中更是評價:“養直詞,得東坡之骨,兼太白之逸,北宋末年,當推第一流。”

蘇庠雖才華橫溢、聲名遠揚,卻淡泊名利、潔身自守,始終秉持文人士大夫的高尚人格操守,世人贊其“飄飄后湖,潔身霞舉”。因父親蘇堅與黃庭堅的淵源,他與江西詩派往來密切,還與黃庭堅外甥、江西詩派詩人徐俯結為摯友。

紹興元年(1131),朝廷征召蘇庠與徐俯,徐俯欣然前往,初任諫議大夫,后官至參知政事,蘇庠卻以眼疾為由婉拒征召。此后,徐俯屢次向朝廷舉薦他,致使朝廷“六飛南渡,征書屢下”,但蘇庠不為所動,或委婉謝絕,或避而不見。他并非漠視國家時勢,反而對當朝政治腐敗痛心疾首,史籍中便有蘇庠“以犯諱不舉”的記載。

早在靖康元年(1126)四月,北宋學生運動領袖、愛國志士陳東告假回丹陽,多次到練湖拜望蘇庠,與他談論“誤國奸狀”。建炎元年(1127)七月,陳東被高宗征召進京,臨行前再次拜訪蘇庠,蘇庠親手寫下“寧為玉碎,不為瓦全”的手帖相贈,勉勵他“直言進諫,勿懼權貴”。遺憾的是,陳東進京后因彈劾黃潛善、汪伯彥等奸臣,最終被高宗冤殺。蘇庠聽聞噩耗悲痛欲絕,在練湖邊哭祭三日,并寫下《哭陳少陽》一詩寄托哀思。由此可見,蘇庠雖隱居不仕,卻心系國家,只是對朝廷黑暗失望透頂,不愿與之同流合污。

詩社交游顯雅韻

蘇庠隱居練湖,卻非與世隔絕。他與江西詩派文人交往密切,除徐俯外,還常與呂本中、韓駒等詩人往來。徽宗大觀年間,呂本中在江南組織“江西詩社”,蘇庠雖未正式加入,卻常參與詩社活動。據呂本中《江西詩社宗派圖序》記載,詩社成員“每聚則賦詩,評點得失,養直雖不常至,然其詩一出,眾人皆嘆服”。

一次,詩社在鎮江金山寺聚會,眾人以“江”為題賦詩。蘇庠沉吟片刻,提筆寫下“潮來滄海闊,潮去楚山長。孤帆天際遠,飛鳥沒斜陽”,短短二十字,將江潮起落、孤帆遠去、飛鳥歸巢的景象描繪得淋漓盡致。呂本中贊道:“養直此詩,意境開闊,有盛唐氣象!” 韓駒也笑著說:“若論寫江,我輩皆不及養直。”

蘇庠與徐俯的友情更是傳為佳話。徐俯進京為官后,仍時常寄詩給蘇庠,訴說朝堂無奈與對練湖生活的向往,蘇庠則回信勸他:“兄臺在朝,當堅守本心,若覺不適,不如早日歸田,你我再泛舟練湖,共賦新詞。”紹興六年(1136),徐俯因與秦檜政見不合,被貶為提舉洞霄宮,他第一時間便來到丹陽投奔蘇庠。二人在練湖邊上住了三個月,每日飲酒賦詩、垂釣湖上,徐俯感慨道:“還是與養直在一起,方能得真正的快樂。”

蘇庠不僅是詩人、詞人,還是造詣深厚的書畫家。他的書法初學王羲之《蘭亭序》,后借鑒蘇軾的“蘇體”,形成“清勁灑脫”的風格。鎮江金山寺內,曾有他所書《心經》石刻,清代《金山志》記載,這幅《心經》“字體圓潤而不失剛勁,筆畫流暢如流水,觀者無不嘆服”,可惜在明末清初戰亂中遭到破壞,如今僅存殘碑數塊,藏于金山寺文物館。

他的繪畫繼承祖父、曾祖的釋道人物畫傳統,尤擅畫白衣觀音。《至順鎮江志》記載,蘇庠曾為丹陽普寧寺畫白衣觀音像,“觀音端坐蓮花座上,衣袂飄飄,神態慈悲,旁有童子侍立,筆法細膩,色彩淡雅”。此外,他還擅長畫山水,常以練湖景色為題材,其《后湖煙雨圖》曾被元代畫家倪瓚收藏,倪瓚在《清閟閣集》中評價:“養直山水,筆墨簡練,意境悠遠,有‘逸品’之姿。”

蘇庠一生留下諸多作品,著有《后湖集》10 卷,《后湖詞》附《校記》各1卷。《宋詩紀事》存詩 10 首,《全宋詞》存詞25首,《曲阿詩綜》錄其詩14首,《曲阿詞綜》錄其詞5首。

蘇庠在文學史上有著獨特地位,他的詩詞風格清新自然,不同于北宋末年詞壇的浮艷之風,體現平民詩人的深刻情感與大宋風土的豐富魅力,為詞壇帶來新氣象。他對自然山水的細膩描繪、對閑適生活的真切表達,展現出對生活的熱愛與對自由的追求,而淡泊名利、堅守操守的品質,更受后世文人敬仰。他的故事,如璀璨星辰在歷史天空閃耀獨特光芒,激勵后人在文學創作與人格修養的道路上不斷前行。

責任編輯:阿君