明代文學家孫云翼

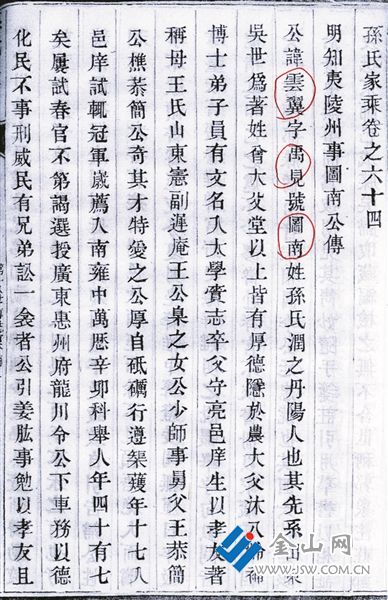

嚴莊《孫氏家乘》記載孫云翼傳

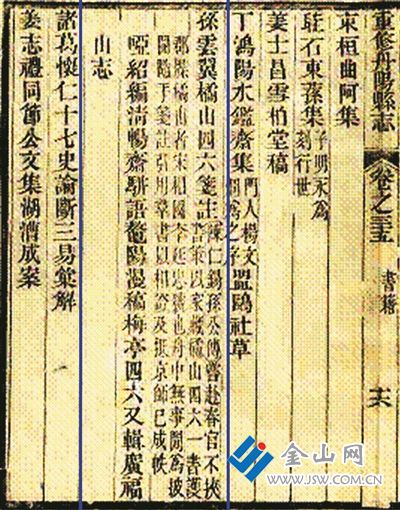

孫云翼箋注的《橘山四六》

《光緒丹陽縣志》記載孫云翼

丹陽廣福寺前玉乳泉井 圖:盧政 提供

文/盧政

在明代,丹陽嚴莊孫氏盛極一時,先后出過監察御史孫方、文華殿中書孫育,太學生孫楨等人物。到了萬歷年間,這個家族中又出了一個舉人,以著述豐盛見長,他的名字叫孫云翼。

出身名門貴人攜

孫云翼(1545至1628),字禹見,號圖南,丹陽嚴莊人,光祿丞孫衍之十六世孫,文華殿中書孫育之曾族孫。其先系出東吳孫氏,世為著姓。祖父沐,八歲補博士弟子員,有文名,入太學,抱志而卒。

父守亮,邑庠生,以孝友著稱。母王氏,山東按察司巡海副使王臬之女。孫云翼少時因避倭寇,隨父母客居于金壇外公王臬家,有幸與這個江南世家幾個人物接觸,并師事舅父王樵,受益匪淺

王樵 (1521至1599),別號方麓。金壇人,明朝大臣、抗倭英雄,經學著述家。嘉靖二十六年(1547)進士,累官至刑部侍郎、南京都察院右都御史等職。平生好學,精通經學,著述頗豐,有《讀律私箋》《周易私錄》《方麓居士集》《四書紹聞編》《重修鎮江府志》等。

王樵見這個外甥聰明好學,有奇才,特別鐘愛,悉心教導,多加指點。孫云翼也厚自砥礪,虛心求學,年十七入邑庠,考試輒為冠軍。由歲薦入南京國子監讀書。然而在科舉考試中不太順暢,蹉跎多年,直到萬歷十九年(1591)才考上舉人,時年已47歲了。后來屢試春官,竟不第,無奈之下,放棄進士之夢,進京赴吏部應選,授職廣東惠州府龍川知縣。

龍川知縣政績揚

龍川縣,位于廣東省東北部,東江和韓江上游,是廣東最早立縣的4個古邑之一,被稱為“百粵首邑”、嶺南文化和客家文化的發祥地之一。

萬歷二十九年(1601),57歲的孫云翼跋山涉水來到龍川,繼安溪人林懷國后擔任知縣。孫云翼上任后,躊躇滿志。他先巡視龍川境內的山川河流,察訪民情,了解百姓疾苦,然后有的放矢地治理。在處理事務上,堅持“以德化民,不事刑威民”的原則。

龍川縣地處僻陋,境內盡是崇山峻嶺,文化教育一直不盛,孫云翼決心改變,于是聘請有聲望的老師到縣學任課,自己也抽空到校輔導科舉。如此一來學風大振,士子爭先。萬歷三十一年癸卯科鄉試,邑中“歌鹿鳴者”有二人,這是“明興二百年來未之有也”。這兩個舉人一個名巫子肖,后來官新喻縣知縣,祀鄉賢;一個名張兆行,后來官杭州府通判。孫云翼一心為民,力布德政,“置學田,建梅閣,造橋梁,筑新城,皆捐俸廩為之”,故而甚得民心。

在龍川任上,孫云翼還辦了一件善事,這就是出資修繕南山凈土寺。南山寺在邑南,始建于唐代,一度非常興盛,后漸沒落。到了萬歷年間,祠宇破敗,原寺之名幾乎無人知曉。孫云翼政暇之時出游此地,流觀俯仰,甚有感慨,有志復寺。萬歷三十二年(1604)將夫人的“簪珥奩具”捐出,重修南山凈土寺。

佛剎修好后,三進二院,氣勢宏偉,殿中塑蓮池海會及諸方菩薩、八部諸天像,“森羅云列,莊嚴妙麗,光明燦爍,儼然凈土真境也”。著名的高僧憨山此時貶謫廣東,被孫云翼請來住持弘法,“朝參莫禮,鐘梵交音”。憨山聞孫云翼捐資修寺事跡,頗為動容,寫下《重修龍川縣南山凈土寺記》一文,以表彰其護持佛法的功德。

孫云翼在龍川五年,任職期滿,巡官考績為最佳,擢升湖廣荊州府夷陵知州,知縣一職由福建長樂人陳紹裘接任,這年為萬歷三十四年(1606),62歲。升了官,理當高興,可孫云翼一生以文人自居,志在山水書籍中,不久以年齡大為由,辭官回鄉,在城北惠山風景絕佳處筑廬而居,號“清暢齋”。

著述箋注存華章

孫云翼性格和易,喜歡飲酒。雖然天資超然,可嗜學不厭。讀書經常至半夜,一年到頭,從無虛日。解綬歸后,“三十年不謁守令,左圖右書,終日披誦”。就是到了耄耋之年,也不輟卷。

長期的學習,讓他積累了豐富的知識,即使“稗官野史,隱僻難明”之說,撮舉字句來問他,皆能講出一二來,沒有一點點錯。

孫云翼的祖父孫沐(號曲水翁)喜藏異書,多為宋人手抄本,《橘山四六》就是其中一部。這部駢體文集是宋代文學家李廷忠(號橘山)所撰,文辭“雋妙該洽”,卻鮮為人知。萬歷十二年(1584)春,40歲的孫云翼應貢赴京,僅以家藏的《橘山四六》手抄書隨身。舟中無事,就取出書“間為披閱”,隨手箋注,引群書以相證。及抵京師,校注已完,蔚然成帙。回到家后,他又取家藏典籍再次校檢,未見謬誤,由此定稿。到了萬歷三十五年(1607)夏,他終于抽出時間將這部書刊刻面世,從此流傳至今。孫云翼又箋注刊刻宋寶章閣待制李劉的《梅亭四六標準》,篇幅數倍于《橘山四六》,二書俱盛行于世。

天啟五年(1625),孫云翼又將曾叔祖孫育珍藏的陳少陽先生文集舊稿及軼文輯成《少陽集》一書,刊刻面世,從而使陳東的著作再次被世人所知,此時他已81歲了。孫云翼晚年欲輯《山堂考索》等書編一部《宋類函》,以續《唐類函》之未,可惜未竟而卒。

崇禎元年(1628)五月初九,孫云翼去世,壽八十有四,葬祖塋大墳山。翰林編修陳仁錫為其作傳。孫云翼一生善詩歌古文,冠絕流輩。文工齊梁體,而對偶駢麗之言尤為雋洽。生平撰述甚富,除了箋注刊刻前述三書外,還自著有《廣福山志》《清暢齋駢語》《鰲陽漫稿》《藝海侯鯖》《啞紹編》等書,可惜大都散佚,《曲阿詩綜》僅存詩1首。

佛寺結緣識高僧

與佛學大師的交往,也是孫云翼一生的榮耀。

早在萬歷十八年(1590)冬,他就與著名的高僧達觀禪師有交往。達觀,即紫柏真可(1543至1603),明代四大高僧之一,法名達觀,號紫柏老人。一生以振興禪宗、荷負大法為己任,重興梵剎一十五所,倡刻佛經《嘉興藏》多部。

萬歷十八年(1590)冬,達觀在金壇于王二氏園中書法華、楞嚴二經。一天探訪殘破的東禪寺,在草莽中見到一方斷碑,乃知為北宋大觀間,貢士路亦臨所撰鐘樓記。禪師補其文而存之,遂發興復東禪寺之愿。此愿得到丹陽居士孫云翼、孫云仍兄倆響應,倆人出資,造禪堂三楹,并于萬歷十九年(1591)八月二十八日上大梁。善有善報,孫云翼果然這年鄉試中舉,報至,大喜,遂捐坊資繼續修造。來年(1592)弟弟孫云仍也特選應貢。

萬歷二十七年(1599),達觀北上途中短暫逗留于金壇與丹陽,孫云冀與其再次會面,受其感召,參與了達觀發起的《嘉興藏》刻經事務,并出資刊刻了《慈氏菩薩所說大乘緣生稻喻經》一卷,孫云冀由此名留佛藏。

此外,孫云翼與另一位“明代四大高僧”之一的憨山也有交往。憨山(1546至1623),法名德清,字澄印,號憨山,與達觀是至交,參與了《嘉興藏》的刻經工作,被譽為“曹溪中興祖師”,功德巍巍。其著作涵蓋佛經注疏、詩文書法,對后世影響深遠。孫云翼在龍川時,因邀請憨山為南山寺住持,兩人有過一段交往。回到丹陽,他住在惠山又與憨山有過一段交往,并留下一段佳話。

惠山又稱觀音山,在丹陽北門外古運河東,上有廣福寺,頂有觀光亭,亭前又有玉乳泉井,稱“天下第四泉”。孫云翼在惠山風景絕佳處筑廬而居,雅號“清暢齋”。孫云翼宦游南海時,帶回栴檀香一枝,直徑尺余,長八尺許,世為稀有。他獻給廣福寺,住持和尚通溙雕成毗盧妙相,建閣以供奉,復請大藏經一部,共成莊嚴。事成后,孫云翼修書一封,請休養于南岳的憨山大師作贊。書由通溙和尚親赴湘南送達。憨山在南岳讀了乞贊書,非常感動,乃興筆作贊一篇,讓通溙帶回。時為萬歷四十三年(1615)秋九月,憨山大師70歲,孫云翼71歲。

萬歷四十五年(1617)初夏,憨山大師游江南,過丹陽,到惠山廣福寺小住,受到孫云翼和通溙和尚熱情接待。孫云翼邀請憨山到“清暢齋”做客,向大師“周旋問法”,話語投機,其樂融融。憨山盡賞惠山湖光山色后才輾轉回到廬山。一天孫云翼修書一封,請人帶到廬山交給憨山。憨山展讀才知,是孫云翼請他為其別墅“清暢齋”寫一篇記。老友相托,不得怠慢,大師凝思構文,揮筆作就,請使者帶回。記文只有短短的465字,卻蘊含豐富,內容深刻,讀了仿佛能身臨其境,感受到“清暢齋”那遠離塵世喧囂的靜謐之美。

孫云翼在惠山還為廣福寺寫了一本《廣福山志》,為佛教作出過重要貢獻。

責任編輯:阿君